トップに訊く

四大法律事務所からインハウスへ。世界中のメンバーが一体となって取り組むルネサス エレクトロニクスの法務

ルネサス エレクトロニクス株式会社

法務統括部 ヴァイスプレジデント 兼 ジェネラルカウンセル/法務統括部 グローバル・コマーシャル管掌 シニアダイレクター

本間 隆浩/田子 晃

近年、法律事務所でのキャリアを経て、事業会社のインハウスへ転身する弁護士が増えています。そこで得られる経験や働き方には、どのような醍醐味があるのでしょうか?

本記事では、グローバル半導体企業ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下、ルネサス エレクトロニクス)で法務を統括する本間様と、田子様に焦点を当てます。

彼らがなぜ大手法律事務所での充実したキャリアを経てインハウスを選んだのか、そして全世界に展開する約120名の法務組織が、いかに事業の最前線で「法律をツールとして使いこなし」会社の成長を力強く支えているのか、その実像に迫ります。

「フラットで自由闊達なカルチャー」の中で、法律家としてビジネスに深く関わり、「社内の依頼者と膝を突き合わせて」事業をドライブするインハウスローヤーの魅力と、これからの弁護士キャリアの無限の可能性を探ります。

日立、三菱、NECの半導体部門が統合して生まれたルネサス エレクトロニクス株式会社

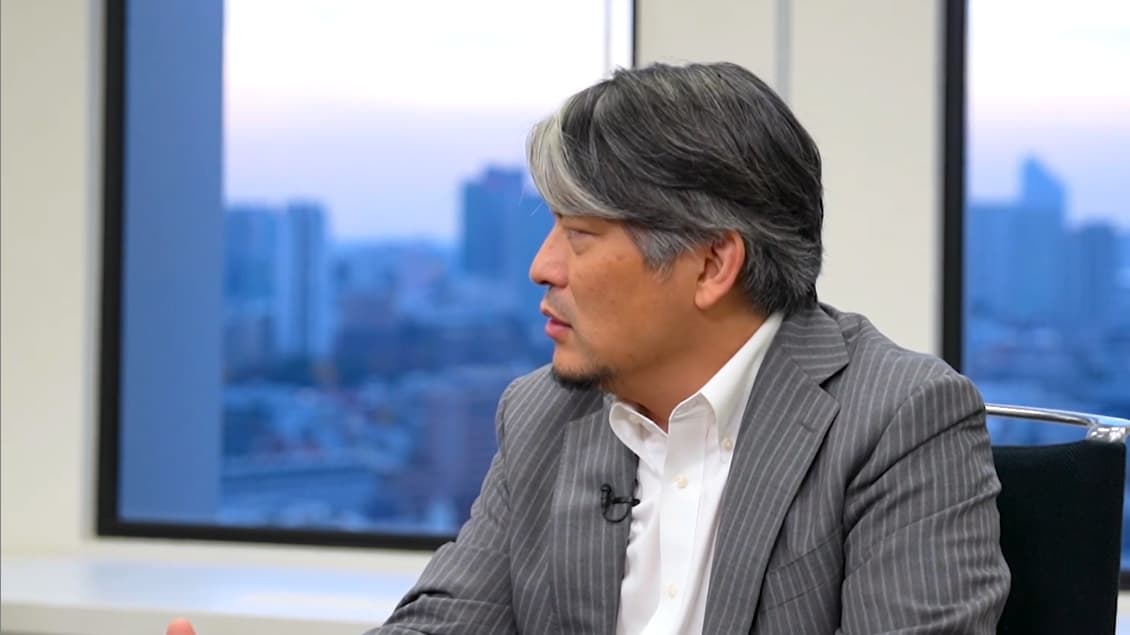

ルネサス エレクトロニクス株式会社 法務統括部 ヴァイスプレジデント 兼 ジェネラルカウンセル 本間 隆浩様(左)・同 法務統括部 グローバル・コマーシャル管掌 シニアダイレクター 田子 晃 様(右)

本間様から自己紹介をお願いします。

本間 ルネサス エレクトロニクス株式会社のジェネラルカウンセルの本間と申します。

私は2006年に東京大学法学部を卒業し、2007年に弁護士登録をして森・濱田松本法律事務所に入所しました。

主に会社法やコーポレート分野を担当し、コロンビア大学への留学や現地での研修を経て、森・濱田松本法律事務所の上海オフィスで3年間勤務しました。

その後、東京オフィスでパートナーを務めた後、2020年にインハウスに転じ、最初は株式会社LIXIL様にお世話になり、2022年1月からはルネサス エレクトロニクス株式会社でジェネラルカウンセルとして全世界の法務を統括しております。

田子 シニアダイレクターの田子と申します。

私は2008年に東京大学法科大学院を卒業し、62期の弁護士としてキャリアをスタートしました。

最初は四大法律事務所の一つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に8年間勤務し、出向、留学、研修も経験しました。

その後、米国系のスキャデン・アープス法律事務所東京オフィスに約5年間勤務いたしました。

弁護士キャリア13年間の中で、私はほぼ一貫して「キャピタルマーケット」、つまり企業の資金調達を支援する業務に携わってきました。国内の大手証券会社への出向経験もございます。

ルネサス エレクトロニクスに入社したのは約2年前で、ここでは主に契約審査、契約関連の紛争、独占禁止法などの商事問題全般を統括する立場におります。

貴社がどのような会社で、どのような事業展開をされているのか教えてください。

本間 当社は日本の半導体メーカーで、もともとは日立、三菱、NECの半導体部門が統合してできた会社です。

2010年代後半以降、米国や英国などの複数の半導体企業を、昨年はオーストラリアのソフトウェア企業を買収するなど、事業を拡大してきました。

これにより純日本的な半導体メーカーから、よりグローバルな半導体メーカーへと進化しています。

主に車載、産業向け、コンシューマー向けに使うMCU(マイクロコントローラーユニット)をはじめとする各種半導体を設計・製造している企業です。

グローバルに展開している印象が強いですが、今展開されている地域はどれくらいあるのでしょうか。

本間 主要国は全般的に展開しており、事業の売上も過半が海外という状況です。

そのため、国内企業というよりは多国籍企業と言えると思います。

四大法律事務所からインハウスローヤーへ転向したきっかけ

インハウスローヤーに転向される弁護士の方が増えている中で、お二方がなぜインハウスを志向されたのか伺えますでしょうか。

本間 私がインハウスに転向した理由は大きく二つあります。

一つは、ライフステージの変化です。

ちょうど小さな子ども二人の子育てのタイミングで、森・濱田松本法律事務所での仕事は激務だったため、仕事と家庭のバランスを調整する必要が出てきたことです。

もう一つは、それまで出向を一度も経験したことがなかったので、外から見ていた企業法務の中に入って事業を近くでサポートする役割を経験したいという思いがありました。

この二つの理由が重なり、2020年にインハウスローヤーに転向しました。

田子様はいかがでしょうか。

田子 私が当社に入社する前は、日本法・米国法の弁護士として、業務の90%以上をキャピタルマーケット、つまり資金調達業務に費やしていました。

キャピタルマーケットでは企業のIPOや資金調達を支援しますが、例えば社債や株を発行するための証券会社との契約締結や、投資家向けの開示書類作成が主な業務になります。

しかし、例えば引受契約についていえば、業界で定着したひな型から大きくはずれた内容となることはなく、法的論点についての検討やクライアントの利益のために交渉する場面が少なく、少し物足りなさを感じていました。

弁護士になったからには、もっと法律的な論点や問題点に触れた仕事をしてみたいという思いがだんだん大きくなり、異なる分野にチャレンジしてみようと思ったのがきっかけです。

ちょうど前職でルネサスの資金調達案件を手掛けていた時に、社内で法的にさまざまな面白いことが起こっていることを知り、この会社に転職を決めました。

また本間も申し上げたように、ライフステージに合わせて法律事務所ではなくインハウスローヤーとしてキャリアを描く中で、ルネサス エレクトロニクスの業務に巡り合うに至ったという経緯です。

なるほど。本間様にお伺いしたいのですが、多くの企業がある中で、なぜ現職を選んだのでしょうか。

本間 私はLIXILでインハウスとしての経験を積ませていただき、その醍醐味を少しずつ理解していたところで、たまたま当社から声をかけていただきました。

法務を統括するという役割は非常にチャレンジングで、当時できるかどうかは分かりませんでしたが、挑戦しがいのある話だと感じました。

また、当時はコロナ禍での半導体不足の状況で半導体業界が非常に注目されており、そのようなアクティブな環境で重要な役割を担える機会に飛び込まない理由はないと思いました。

転職のタイミングとしては早かったかもしれませんが、思い切って入社を決意した次第です。

世界に広がる法務組織が一体となって業務に取り組む

ルネサス エレクトロニクスは全世界に約120名の法務メンバーが広がり、グローバルに展開する同社の事業を支えている。

法務統括部の組織規模や役割分担について、教えてください。

本間 法務統括部は全世界に広がっており、約120名おります。

一般的な企業法務(契約、紛争、コンプライアンス、会社法関連)に加えて、かなりの割合の人数とチームが知的財産(特許関係)を担当しています。また、業界特有の事情から、トレードコンプライアンスや輸出管理などのチームも合わせて120名という構成です。

地域的には、日本に約半分(約60名)がおり、アメリカに約25名、ヨーロッパ(特にドイツ)に10名強、中国に10名弱のチームがいます。

その他、インドやベトナム、シンガポールなどにも所在しています。

かなり大きな法務組織ですね。日本の弁護士資格を持つ方は何名ぐらいいらっしゃるのでしょうか。

本間 13名です。日本の弁護士資格を持ちアメリカで働いている者も2名ほどおります。

本間様が統括されるようになってから、組織の規模は拡大しているのですか。

本間 私が入社してから3年弱ですが、10名ほど人数が増えています。

当時は100名強だったのが、現在は約120名です。

事業の拡大と、法務規制の増加により、全体的に業務が増加している状況です。

貴社の法務組織の特色はどのような点にあるのでしょうか。貿易コンプライアンス以外に特徴的な点はありますか。

本間 私自身の希望も含めてですが、できる限り一体で業務を行いたいと考えています。

日本のチームは日本だけ、アメリカのチームはアメリカだけ、あるいは特許チームは特許しかしない、といった縦割りをなくし、120名の中で気軽にチームを組んだり、やり取りができるような形にしています。

私が過去にいた法律事務所や会社と比較しても、距離が近いと感じています。

120人という大所帯の中で、距離の近さを感じることは実際にありますか。

田子 部署ごとの距離が非常に近いことは、私の業務でも日々感じています。例えば、私の管轄である契約関連の紛争でも、契約だけで解決する案件ばかりではありません。

技術に関する深い理解や、特許的な知的財産の側面からの検討が必要な場合があり、現在、私のチームと特許チームが共同で訴訟案件を検討しています。

また、ある取引スキームが独占禁止法上問題ないかを検討する際、私のチームでは日本法の独禁法について検討しますが、当社のスキームは日本だけでなくヨーロッパやアメリカでも展開しているため、日本の独禁法だけでなくヨーロッパやアメリカの法律の観点からの検討も必要になります。

その際も、日本だけで完結するのではなく、ヨーロッパやアメリカのチームと密に連携しながら検討を進めることがよくあります。

本間様は統括者として、そのような一体感を作るために何か取り組まれたことはありますか。

本間 大きな取り組みとしては、組織のマトリックスを密にすることです。

もともと法務組織は分野や地域で縦割りが多いのですが、それを横軸で全世界をカバーするような機能を持たせるようにしています。

例えば最近立ち上げたグループでは「テクノロジー・トランザクション」があり、これは特許などの知的財産のライセンスなどに関わる取引について、特定の人が持つノウハウをグローバルで集積し、他のチームメンバーと協力しながら活用できるようにするバーチャル組織です。

それ以前には、車載事業が大きい当社で車載に関する交渉やサプライチェーンの問題に統一的に対応するため、グローバルの車載サポート責任者を一人決め、その下に各チームから人をアサインしてもらい、定期的に連絡を取り、毎週ミーティングでノウハウを共有する仕組みを作りました。

さらに身近なところでは、社内のコミュニケーションツールを活用して、距離を感じさせないように活動しています。

仕組みとコミュニケーションの活性化の両面から一体感を生み出しているのですね。

本間 そうですね。

入社した時は日本の伝統的な企業風土を想定していましたが、実際に入ってみると全く異なり、業務のほとんどが英語で、海外とのやり取りも頻繁です。

これが非常に面白いと感じました。

日本に本社があり、意思決定が日本ベースで行われる面白さも持ちながら、ここにいながら世界中の同僚と話せる環境はなかなか貴重です。

この風土をさらに活性化させることで、法務メンバーがルネサスの法務にいるメリットをもっと享受できるのではないかという思いがあります。

JILAインハウスリーガルアワード受賞の経緯

日本組織内弁護士協会(JILA)が主催する「JILAインハウスリーガルアワード」の2024年度において、貴社がメガクラス法務部門で「パートナー機能賞」と「ガーディアン機能賞」を受賞しました。これはどのような点が評価されたとお考えでしょうか。

本間 「パートナー機能賞」では、M&Aや大規模な取引のサポートが評価されたのだと思います。当社はM&Aをかなり積極的に行っており、昨年も大規模なM&Aを成功に導くことができましたので、その点が評価されたのだと考えております。

「ガーディアン機能賞」については、これも業界的な話ですが、半導体業界ではパテントトロールの活動が非常に活発で、訴えられても「よくあること」という感覚です。

それをいかに効率よく、低コストで、リスクなく解決できるかが法務機能として非常に重要になります。

幸い、当社の特許部門やアメリカの訴訟チームは経験を積んでおり、効果的な対応ができていますので、その成果が評価されたのだと思います。

今回の受賞につながる取り組みの中で、特に印象的なものはありますか。

本間 昨年は、オーストラリアに上場しているソフトウェア企業であるアルティウム(Altium)社を約9,000億円で買収しました。

これは当社としても非常に大きな買収で、これまでの典型的な半導体企業の買収とは異なり、設計関連のソフトウェア企業でした。

業界がデジタル化する中で、ハードウェアだけでは将来的に厳しくなるという戦略的な判断から、デジタライゼーションの第一歩として非常に重要な買収でした。

その意義を法務だけでなく、財務や人事など関係者全員で共有しながら進めました。

オーストラリアの会社買収ということで、交渉や実際の手続きも非常に複雑で大変でしたが、これをうまく実現できたことは大きな成果であり、印象深い事案でした。

法務もM&Aのプロジェクトにかなり早い段階から入っているのですね。

本間 そうです。突然プロジェクトに参加するというよりは、ロングリストの検討など、計画段階から議論に参加しています。

今回の受賞は2年連続ですが、社内外でどのような反応がありましたか。何か変わったことや変化したと感じる部分はありますか。

本間 目に見えて大きく変わったというわけではありませんが、法務部のメンバーは日々、会社の事業サポートのために尽力しています。

法律事務所にはアワードがありますが、インハウスではなかなか脚光を浴びる機会が少ないため、賞という形で評価いただけたことは非常にポジティブな反応につながりました。

審査員の皆様も錚々たる方々でしたので、法務メンバーにとっては大きな喜びだったと思います。

社内でも報告しており、お祝いの言葉をいただきました。

法務がきちんとサポートしているという客観的な要素になるため、法務が頑張っていることを理解してもらう良いきっかけになったと感じています。

法務組織はフラットで自由闊達な議論を交わせる場

議論の場では立場の上下に関係なく、各々が意見を自由に交わすことができる。

法務組織のカルチャーはどのようなものでしょうか。

田子 月並みな言葉ですが、「フラットで自由闊達である」というのが、私がよく感じるカルチャーです。

フラットという点では、組織面でもあまり階級というものがなく、本間のもとにさまざまな部門があり、その中で皆が仕事をしているという感じです。

ある法律問題について検討する際も、私はシニアダイレクターですが、皆さんたとえ相手の役職がなんであれ関係なく思ったことを遠慮なく言ってきます。

相手が誰であろうと自分がそう思う限りは見解を曲げない人が多く、白熱した議論になることもしばしばです。そういった意味でフラットだと感じます。

自由闊達という点も今申し上げたことに関連しますが、自分の意見が納得いくまでとことん議論するという風土があります。若手もそのような姿勢で臨み、役職に関係なく自由な議論を徹底して行っています。

本間様も同じ印象ですか。

本間 そうですね。フラットという点はまさにその通りだと思います。極論すれば、私が何を言ってもあまり関係ない、という感じで(笑)。

案件に関する議論では完全に平等に話します。それはやはり良い結果に結びつきますし、仕事も楽しくなりますので、特徴的な部分だと思います。

求める人材像とインハウスの醍醐味

貴社に新たに入社するならどのような方がフィットしそうか、カルチャー面やマインドセット面を含めてお考えをお聞かせください。

本間 事業や会社に対して当事者意識を持って取り組める方というのは、非常にやりがいを持って当社で活躍していただけるのではないかと思います。

これは法務側のマインドセットと、社内の事業部門の方々のマインドセットの両方が重要だと考えています。

幸い当社の場合は事業部門の皆さんも法務に対して「法務はこれだけやっていろ」「法務はいつも面倒なことばかり言う」といった姿勢ではなく、「一緒に悩んで議論して助けてほしい」と、私たちの話をよく聞いてくれます。

そのため、法務としても当事者意識を持って仕事がしやすいですし、それが相乗効果で非常にうまく働いている部分があります。

それくらいの要求があるからこそ、そこに応え、それを楽しめる方であれば、「法務だからこれしかできない」といったもどかしさを感じることはないと思います。

実際に入社されてみて、良い意味でも悪い意味でも、期待とのギャップや驚いたことはありましたか。

田子 良い意味でも悪い意味でも、こんなに色々な相談が日常的に来るとは思っていませんでした。

それを瞬時にさばき、タイムリーかつ的確なアドバイスをしていかなければならないということに驚いています。

的確なアドバイスをするだけでなく、社内の依頼部門の方と共同で、どのように案件を進めるか、交渉の着地点をどう探るか、どのように解決するかといったことを、もっと一緒になってやっていかなければならないという点は、入社してすぐに想像以上に大変だと感じました。

インハウスだからこそ得られる経験と学び

お二方とも法律事務所勤務を経てインハウスで活躍されていますが、インハウスだからこそ、あるいはルネサス エレクトロニクスの法務だからこそ得られた経験や学びにはどのようなものがありますか。

田子 法律家の仕事は、アドバイスをして終わりではないと強く感じます。

法律事務所であれば企業の方から「これはOKですか?」「このスキームは法律的に可能ですか?」と聞かれ、もしダメなら「ダメです」と答えるところまでが大きな仕事かと思います。

しかし、インハウスローヤーの仕事はそこからです。

今のスキームで立ち行かない場合に「どうスキームを変えればこのビジネスを進められるのか」を、事業部門が何を達成したいのかをしっかりと聞き取りながら案件をドライブしていくところが、インハウスのポジションでしか得られない経験だと思います。

本間 法律事務所で特定の法的論点やプロジェクトに関して法律に特化した形で深く掘り下げたアドバイスを出すのと、インハウスでより大きなビジネスのコンテクストの中で解決に導いていくことの性質の違いは大きいと感じます。

物事を実現したり解決したりするための「ツール」としていかに法律を使うか、そのスキルを突き詰めるのがインハウスローヤーなのかなと感じています。

良くも悪くも、法律を相対化する必要があるんです。さまざまな要素がある中で、法律はあくまで交渉や実現のためのツールの一つに過ぎません。

法律事務所にいる時もそれは理解しているつもりでしたが、要求されている内容が法律に特化しているため、どうしてもそこに集中しがちです。

しかし、インハウスで問題を解決しようとすると、財務やビジネスといったさまざまな要素を組み合わせて全体をまとめ上げる考え方が必要になります。

より有効な法律の使い方というものが見えてくるのが、インハウスをやっていて感じるところですね。法律を相対的に理解し、いかに有効に使うかという点はやはり研ぎ澄まされると思います。

法律事務所での経験がインハウスで活きる瞬間

日立・三菱・NECの三社の半導体部門から始まったルネサス エレクトロニクスは、日本発の企業でありながら多国籍企業として全世界に事業を拡大している。

インハウスでなければ得られなかったことがある一方で、事務所での弁護士経験が血肉になっていると感じる部分はありますか。

田子 いくつかあります。精神論的な話になりますが、法律事務所にいるときから「クライアントがいてこその業務だ」と感じながら仕事をしていました。

インハウスローヤーになっても、同じ発想に基づいて仕事をするべきだと思っています。インハウスローヤーである以上、何のために仕事をしているかというと、私たちのビジネスを前に進めるためです。

この発想があるからこそ、あるスキームについて「これで進めていいですか?」と聞かれたときに、法律的に解決すべき点があったとしても「ダメ」と答えるだけでなく、もしダメだった場合に「ではそこからどうすればいいか?」を事業部門の方と一緒に考える、という次のステップにつながるのだと思います。

このように「クライアントのために仕事をしている」というマインドセットは、法律事務所で培ったものが今も生きていると感じています。

本間 法律事務所では特に若手の頃は、特定の法的論点に関してあらゆる書物を読み、判例を読み、論点を詰めて、論理を構築し、結論を導き出すといったことを多く経験します。

当時の私は「M&Aしかやっていないから、他の部門を任されたら困るだろう、できないだろう」と考えていましたが、実際に他の分野の仕事をしなければならなくなった時、そうではないことが分かりました。

私は留学後、中国に3年間駐在しました。そこでは完全に中国法を扱わなければならず、M&Aだけでなく、中国の手形法に関するメモも書きました。

日本の手形法すら忘れていましたが、何を調べて、どうロジックを組み立て、どう整理すればよいのかという点は、分野や国に関わらず、非常に普遍的な部分が大きいのです。

法律事務所で特定の事柄を深く突き詰めて学ぶ訓練を積めたことは、特にインハウスローヤーのようにジェネラリストとして幅広い内容を扱うにあたっても、非常に普遍的な基礎になっていると感じています。

若手には変化する法務の役割を踏まえ幅広い経験を

単純な法務力だけでなく、国際的なビジネスの場では自社の意見を通すための「武器」として英語力も強く問われるという。

事業会社の法務に求められる役割は今後どのように変わっていくとお考えでしょうか。

本間 当社に入って強く感じたのは、特に海外の取引先や相手方とやり取りをする中で、法務が弱いと好き勝手されてしまうということです。

非常に初歩的な話ですが、英語が弱いだけでもやりたい放題になってしまうことがあります。

そういった点も含めて、日本の企業が世界の市場で競合と対等以上に戦っていくためには法務が弱くてはいけません。

法務がしっかりサポートできる体制にならないと、アメリカなどの強力な法務チームには負けてしまう、ということを現場に入って強く感じました。

どのような方がインハウスローヤーに向いていると思いますか。

田子 やはり社内の依頼者と膝を突き合わせて議論し、課題に深く関わることを厭わず、それを楽しめる人はインハウスローヤーに向いていると思います。

法律事務所ではなかなか経験できなかった非常に集中的な契約交渉や紛争に関する交渉が行われる中で、それを楽しみながら社内の依頼者と積極的に証拠集めや事実関係の調査を進めていける方が、インハウスに向いているのではないでしょうか。

若手弁護士の方に向けて、若いうちにこういうことをしておいたらいい、というメッセージがあればお聞かせください。

本間 興味のある分野はさまざまあると思いますが、専門分野や最初に始めたことに囚われずに試してみるのが非常に大事だと思います。

私もインハウスローヤーに転向した当初は経験のないことばかりでしたが、楽しく仕事をさせていただいています。

弁護士はどうしても専門領域に閉じこもりがちですが、さまざまなことにチャレンジすると将来の選択肢も増えますし、自分に向いているものが見つかるかもしれません。

積極的に自分の分野を開拓していくような考え方をしていくと良いと思います。

この数年だけでもインハウスローヤーの業務は増えています。若いうちからインハウスローヤーになったとしても、自分のキャリアを発展させていく機会は非常に増えているはずです。それを積極的に掴みに行くのが大事だと思います。

田子様はいかがでしょうか。

田子 法律とは直接関係ありませんが、ぜひ時間のあるうちに「英語の勉強」をすることをお勧めしたいです。

私自身、日本で生まれ育ち、帰国子女でもない中で、キャリアの初期にクロスボーダー案件を多く扱う法律事務所に入りました。

最初は海外のクライアントに英語のメールを書くことから始めるのですが、内部のネイティブの弁護士に見てもらうと、1ページくらいのメールの案文が結びの「Best regards」しか残らないくらい真っ赤になる、という経験をしました。

同じ弁護士であるはずなのに英語ができるかできないかで業務のスピードがこれだけ変わるということを痛感したんです。

それ以来、もっと早く英語をやっておけばよかったと思いながら、クロスボーダー案件に苦しみながらも取り組み、外資系法律事務所に5年間勤務しました。

未だに日本語の場合と比べて、英語で法律の議論を行う場合は相当な負荷の中で自分の意見を伝え、相手の議論を理解しなければならないと感じています。

やはり英語はツールなので、できるに越したことはありません。本当に国内だけでしか戦わないというのであれば、英語は諦めても構わないかもしれませんが、当社にいてそれではつまらないと感じます。

世界中の同僚と一緒に仕事ができる機会が豊富に用意されているので、英語はできるに越したことはありません。昔の自分に「早く勉強を始めろよ」と言いたいですね。

求職者へのメッセージ

最後に、ご自身のキャリアを検討している現役の弁護士の方や企業法務にお勤めの方々に向けてメッセージをください。

本間 弁護士のキャリアには、法律事務所、インハウスとさまざまな選択肢があり、それぞれに異なる選択を迫られると思います。

当社の法務統括部としては、できるだけ多様な分野、多様な地域、さらには法務外も含めて、さまざまな人たちとさまざまな機会を得ながら成長していくような環境を作っていきたいと考えています。

また、少しずつそれが実現できていると感じています。そういった環境に興味のある方は、ぜひ一緒に働くことを選択肢の一つに入れていただけると幸いです。

田子 私自身はルネサス エレクトロニクスに入社して2年になります。

それ以前はほぼ全てのキャリアを資金調達業務に費やしてきましたが、2年間在籍して思うことは、日々企業法務を取り巻くビジネスでさまざまな論点が生じており、弁護士として活躍する場が多く恵まれているということです。

もしビジネスに近いところで、経験を積みたいと思っていらっしゃる方がいれば、ぜひ当社の法務部をご検討いただければと思います。

動画:ルネサス法務トップが語る|グローバル100名超の法務組織|JILAアワード受賞

Recommend

おすすめ記事

-

- 事務所を知る

アトム法律事務所が「刑事・交通・離婚・相続」にこだわる理由

アトム法律事務所 代表弁護士

岡野 武志

- 刑事事件

- 一般民事

-

- トップに訊く

真のグローバルトップファームを目指す東京国際法律事務所

東京国際法律事務所 代表弁護士

山田 広毅

- パートナー・代表

- 留学

- LL.M.

- シンガポール

- 紛争解決

- M&A

- グローバル

- 企業法務

-

- トップに訊く

「業務時間は9時~19時」大企業顧問中心でもワークライフバランスを実現する香川総合法律事務所

香川総合法律事務所 代表弁護士

香川 希理

- パートナー・代表

- 企業法務

-

- インハウスの実態

「マジ価値」を支える法務の力。freeeで働く楽しさとやりがいとは

フリー株式会社 リスク管理部 法務チームマネージャー

中島 一精

- SaaS

- リスクマネジメント

- 企業内弁護士

- 若手弁護士

- スタートアップ

-

- トップに訊く

アジア案件を軸に急成長するスフィア法律事務所の「強み」とは

弁護士法人スフィア東京 代表弁護士・通知弁護士

小堀 光一

- パートナー・代表

- M&A

- グローバル

- 企業法務

-

- 法務部インサイド

監査法人から「成長産業支援事業」を支えるコーポレート部門へ

フォースタートアップス株式会社 執行役員 コーポレート本部長

菊池 烈

- リスクマネジメント

- コンプライアンス

- 企業内弁護士

- 企業法務