トップに訊く

真のグローバルトップファームを目指す東京国際法律事務所

東京国際法律事務所

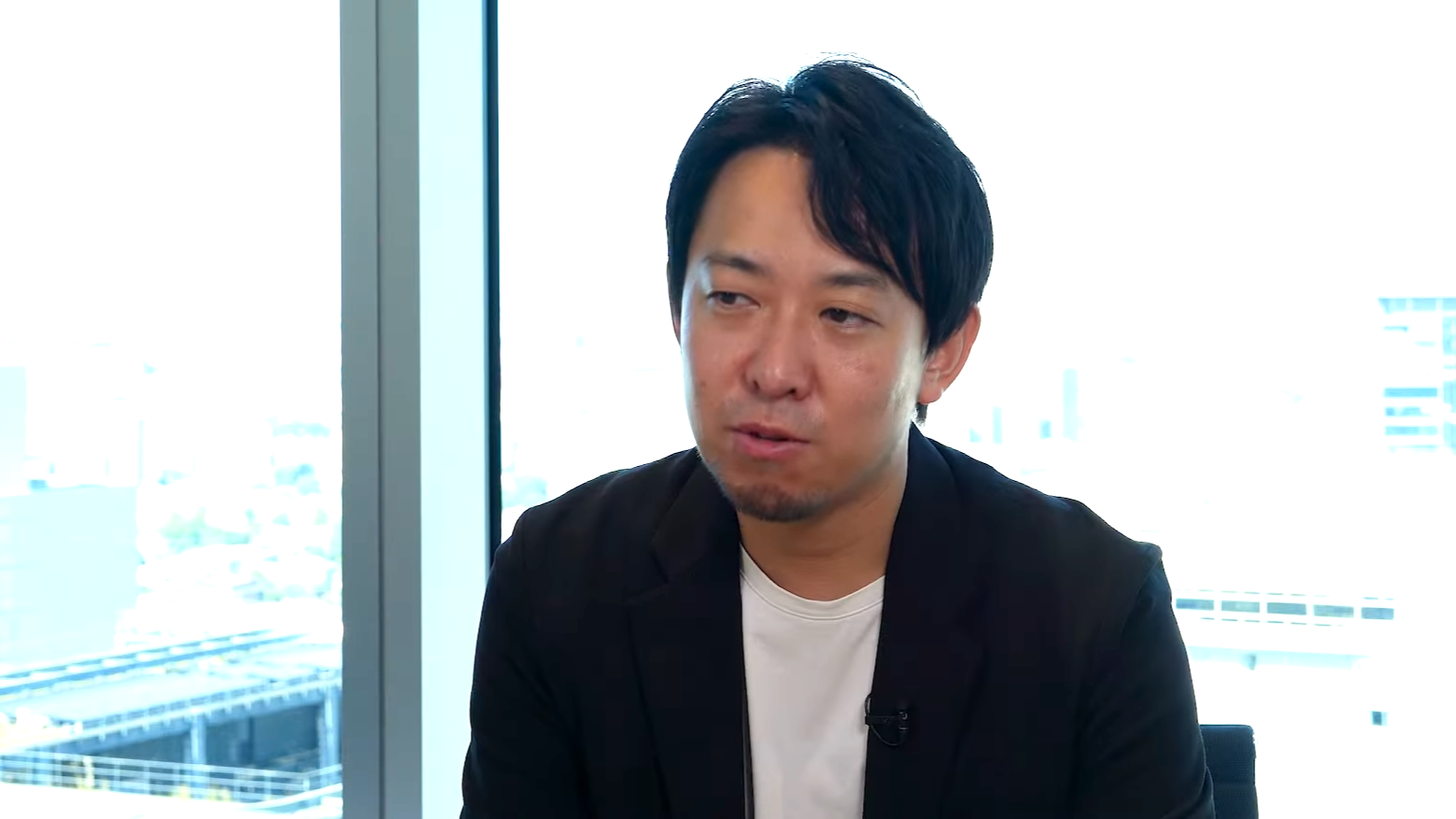

代表弁護士

山田 広毅

「日本発のグローバルトップファーム」を掲げ、クロスボーダーM&Aや紛争解決を軸に急成長を遂げている東京国際法律事務所。設立から5年あまりで弁護士数が7倍以上に増え、多国籍の専門家が集うインターナショナルなチームへと進化しています。

今回のインタビューでは、代表パートナーの山田先生に事務所設立の経緯や海外進出へのビジョン、そしてシンガポールオフィス開設の背景などを詳しく伺いました。

世界を舞台に活躍したいと考える弁護士の方は、ぜひ最後までお読みください。

「日本発のグローバルトップファーム」を志向しインターナショナルなチームを構築

東京国際法律事務所 代表弁護士 山田 広毅様

まずは自己紹介をお願いします。

東京国際法律事務所の共同代表を務めております、弁護士の山田です。修習期は59期です。当事務所は2019年4月に設立した事務所で、今年設立6年目を迎えます。

東京国際法律事務所は「日本発のグローバルトップファーム」を目指してスタートしていらっしゃいますが、2024年12月現在、弁護士の在籍数は何名になりましたか?

設立時は5名でスタートしたのですが、現在は38名になりました。5年半ほどで7.5倍の規模に成長し、素晴らしい仲間が集まってくれています。

直近2年間で倍以上になっていますよね。

そうですね。また「日本発のグローバル事務所」という点に関して言うと、所属する38名のうち10名が日本法ではない弁護士で非常にインターナショナルなチームです。

事務所の公用語を英語にしており、全体での会議も英語で実施しています。

対応しているエリア、ジュリスディクションについて教えて下さい。

米国、中国、フランス、イギリス、あとオーストラリアなども対応していますね。

これだけ広くカバーできる日本の法律事務所となると、かなり稀有ですよね。

そう思います。日本のお客様が必要とされるような法域の弁護士をそろえて、リーガルサービスを提供しています。

貴事務所の主なプラクティスは何でしょうか。

企業のM&Aと紛争解決が二本柱です。しかし最近になって様々な専門性を持つメンバーが入所したこともあり、領域は広がっています。

例えば建設関係や税務、再生可能エネルギーのプロジェクトなども対応していますし、ある程度必要とされるプラクティスが一通りそろったと言えるかと考えています。

専門性が高く経験もある、自分で仕事がこなせる弁護士が増えたおかげで、事務所内で扱える幅が一気に増えましたね。

共同代表・森弁護士との出会い

東京国際法律事務所を立ち上げるに至った経緯をお聞きしたいと思います。山田先生のファーストキャリアは森・濱田松本法律事務所ですが、共同代表の森先生は長島・大野・常松法律事務所ですよね。どのように出会われたのですか?

私と森は東京国際法律事務所を開く前、日比谷中田法律事務所で一緒にパートナーとして働いていた背景があります。

実は「日比谷中田法律事務所に入らないか」と森を口説いたのも私なんです(笑)。

そのときからのご縁なんですね。

実は当時、森はそれほど真剣に転職を考えていなかったらしいんですよ。

でも「一応話聞いてみようかな」というカジュアルな気分でスタートした面談で非常に盛り上がってしまって。2時間くらい話したんじゃないでしょうか。

2時間は長いですね。

話してみたら、お互いにエネルギーをかけたいことだとか、こうしたほうが良いのではないかと考えている内容が本当に同じだったんですよ。

留学もほぼ同じタイミングでコロンビア大学のロースクールに行っていました。森は私の1年後ではあるのですが、似た時期にアメリカに行き、同じような経験をし、原体験も共通していて……と。そういった部分で初めから意気投合したんです。

そこからはトントン拍子に話が決まりました。まず森が日比谷中田法律事務所に移籍をし、以降は同じファームの仲間として業務にあたっていました。

森弁護士は同じ問題意識を持つ「同志」でもある

「海外進出を目指す日系企業が頼りにできる弁護士」があまりに少ないことに課題感を抱いていた。

それから東京国際法律事務所の設立に至るまでは、どのような流れだったのでしょうか。

私が日比谷中田法律事務所に入った当時は、クロスボーダーでM&Aを行いたい企業が頼りにできる日本人の弁護士がまだまだ不足しているのではないかという問題意識がありました。「じゃあ自分がそういう存在になろう」と思い、修行をしていたんですね。

森も全く同じで、クロスボーダーM&Aの経験を積むために多くのことを日比谷中田法律事務所で学ばせていただきながら修行をしていました。

確か私は入所して1年半ほど、森はさらにその1年後にパートナー弁護士になりました。

パートナー弁護士として業務にあたるうちに、様々なお客様が「日本法では素晴らしい弁護士がたくさんいるけれども、クロスボーダーとなると絶対数が少なくてとても困ることがある。だからあなたたちのような人が頑張ってくれるのはありがたい」と仰っていて。

そういった話を聞いている中で、ジュニアパートナーとしてやれることには限界があるなと感じたのです。もっと成長する余地もありますし、人を集めて大きなチームを作っていくことが必要なのではないかと感じました。

日本の法曹業界や企業の皆様が世界で勝負しようというときに、クロスボーダーで対応できる法律事務所があるということに意味があるのではないかという思いが、どんどん強くなっていきました。

そんな風に考えているということを日比谷中田法律事務所にいるときに森に話したら、「やっぱりそうだよね」と。それが東京国際法律事務所を設立したきっかけですね。

その思いに共感した方々が集まって立ち上げメンバーになったと。

おっしゃる通りです。

日本発のグローバルなチームを作っていくというビジョンは今まで変わりません。多くの方がこのビジョンに共感してくれるからこそ、これだけの仲間を増やすことができたのだろうと思います。

設立直後のコロナ禍で、一時は困難な状況に

現在までの成長を振り返って、山田先生としてはどのように評価なさいますか?

想定していたよりも、少し早いペースで成長していると思っています。幸いにも素晴らしい出会いに恵まれたことで、現在の規模まで大きくなれましたしね。

しかし設立から現在まで、苦労したこともあったのでは。

それはもちろん、様々なことがありました。

私たちは2019年4月に「インターナショナルな事務所をやるぞ」といってバーンと立ち上げ、実際に案件に着手していました。しかし、その1年後にコロナ禍が起きてしまって。物理的に国境を渡れなくなり、出国も入国もできない状況が長い間続きましたよね。

すると当然ながら海外企業とのM&Aはとてもできない。会社を買ったところで、マネジメントをする人が行き来できませんから、難しいだろうと。

今でこそリモートワークも当たり前になり、もしまた同じ状況になっても仕事が回せる体制が生まれていますが、緊急事態宣言が出て3ヶ月くらいの間は、どうやって仕事をすればいいか誰もわからない状態でしたよね。

事務所としては、生まれて1歳のうちに突然コロナ禍に巻き込まれて、緊急事態宣言後の数か月間は何もかもがパッと止まってしまった感じでした。

あの頃はどこも止まっていましたよね。

実は当時、既に外国人弁護士の採用を始めていたんです。でもビザが止まってしまって、入国できなくなってしまったんですよ。

結局ビザが再開するまで2年以上かかったと記憶しています。それもあって、採用戦略から見直さなければなりませんでした。

海外進出も本当はもっと早くやろうと思っていたんです。2020年のゴールデンウィーク前には、世界をめぐって視察をしたり、現地の方と会ったりしながら、どの国に進出できるかを探る旅を予約していたんですが……。

そうだったのですね。

しかし当然それもキャンセルになり。やはりその部分は、考えていたのとは違う形になったと思っています。

そういった情勢があったことを踏まえると、ここ数年の成長曲線はグッと上向いているように感じます。

そうかもしれません。コロナ禍中に動けなかった分、力を貯めて、今大きく伸びることができているのだと思います。

日本の大企業のクロスボーダーM&Aに携わることができた

事務所を設立した原体験に直結する案件を成功させたことが、大きな自信につながった。

東京国際法律事務所を設立して、「日本発のグローバルローファーム」として必要とされているなと感じたエピソードはありますか?

先ほどコロナ禍に巻き込まれて困ったと申し上げましたが、その年の夏ぐらいには一気にみんな忙しくなったんですよ、実は。

思ったより回復が早かったですね。

はい。コロナ禍中ではあったのですが、日本のとある歴史ある大企業が欧州で大きな買収を行う案件があり、ありがたいことに当事務所をリードカウンセルとしてお声がけいただきました。

当時のレートでは日本円で2,000億円ほどの規模でしたが、我々がリードカウンセルとしてヨーロッパ現地のカウンセルと一緒に、交渉やドキュメントを行いました。

なかなか大変な案件で、非常に競争が激しいオークションを勝ち抜いて買わなければなりませんでしたが、しっかりやりきることができました。もうお客様も現地のロイヤーも含め、みんな「戦友」という感じです(笑)。

東京国際法律事務所を設立する前に、日経新聞で「日本の法律家の国際対応力不足」が特集されたんです。その特集記事の連載の最後が、とある企業の法務部長さんのインタビューでした。「日本の弁護士は頑張ってはいるが、それでもまだまだ困っている」といった内容で。

しかし、この大きな案件はその方からご依頼をいただいたものだったんです。

それは知りませんでした。

我々はその記事を見て「ちくしょう!」と思ったんですよ。我々もまだまだ足りていないし、これからやらなければと思っていたところだったので、まさにそういった困っている方にご依頼をいただくことができて良かったなと思います。

ご依頼内容はとても大変でしたが、一緒に戦った案件がうまくいくだけでなく、買収後も公開されている情報を見る限り大きな利益を生んでいるようなんです。

原体験として「こんちくしょう!」と思っていたことと、我々がやらなければならないと思っていた案件に直接ご支援ができ、結果的にお客様もファイナンス面ではうまくいっていることを含め、非常によい経験になったと感じています。

東京国際法律事務所の今後の展望

今後の東京国際法律事務所で特に注力したい領域や、これから取り組んでいこうと考えている分野について教えてください。

今後もクロスボーダーの法務の領域で、サポートが必要になるような分野に力を注ぎたいと思っています。

もともとのコアであるクロスボーダーM&Aは今後も続けますし、紛争解決案件もM&Aと同じくらいの規模に成長しているんです。

また、今年に入って新たに加わった専門家の力を活かし、プロジェクト案件や建設関係、税務関連の業務などにも力を入れていきたいと考えています。

そのような動きの中で、シンガポールに新しいオフィスを開設されるとお聞きしました。

2025年の1月にオフィスを開設する予定で、現在は準備に追われています。正式には1月中旬頃から稼働を開始したいと考えており、12月初めにはオフィスの設立を終える予定です。

私自身、シンガポールを拠点に準備を進めています。

シンガポールオフィス設立の背景

シンガポールオフィス設立の狙いや背景についてお聞かせいただけますか。

すごく大きなグローバルな話で言うと、トランプ氏がアメリカ大統領に当選したことをきっかけに、米中対立がさらに拡大する流れがあると思っています。そうなると、各地域で完結するビジネスの流れを作ることが求められるはずです。

これまでのグローバル企業は、全世界を最適化してサプライチェーンを構築することで利益を上げていましたが、今後は西側と中国といった大きな対立の中でサプライチェーンの再編成が必要になってきます。

そのような状況において、新たな国への進出や、工場移転などの国境をまたいだ法的なアクティビティが増えることになると思います。

「脱中国」の流れが強まる中で、次に進出先として注目されるのはアジアの国々です。

ASEANやインドを中心としたアジアでの、コーポレートM&Aや投資のニーズが増えることは間違いないと思います。法的なアクティビティが増えれば、それに伴い紛争も発生するため、法的ニーズが高まるでしょう。

シンガポールはアジアの法務的なハブとしての位置を確立しており、特に紛争解決に関してはシンガポールで行うことがほぼデフォルトになっています。

投資に関しても、シンガポールを拠点にアジア全体に投資が行われるため、今後のトレンドを考えると非常に重要な場所です。

また、シンガポールは国際企業にとってアジア全体の統括拠点となっており、東京や香港がかつて担っていた役割をシンガポールが引き継いでいる状況です。したがって、シンガポールに進出する企業に対して、私たちも日本法務や日本ビジネスに関するサポートを提供していきたいと考えています。

ASEANやインドを含めたコーポレートM&Aや紛争解決、そして日本向けのインバウンド支援の3本柱で事業を展開していく予定です。

シンガポールはアジアの法務拠点

アジアからグローバルに進出するために、シンガポールが最初の一歩となる。

他の事務所と比較した際、東京国際法律事務所の戦略的な違いや強みとしたい点についてお話しいただけますか。

現在、当事務所の30%弱が外国法の弁護士ですが、シンガポールと東京のプラクティスはそれほど違いはないと考えています。

いずれの拠点でも国際的なプラクティスを行い、国際的なチームを作るという目標に変わりはありません。むしろシンガポールにオフィスを構えることで、より多くの国際的な専門家と協力しやすくなると考えています。

そのため、プラクティスの内容もより国際的になるはずですし、他のインターナショナルファームと同じ水準のサービスを提供することを目指しています。ですから正直なところ、「日本のファームの支店を作る」といった意識はありません。

アジアでグローバルな法務人材が集まる場所はシンガポールです。

香港にも多くのタレントがいましたが、最近では香港から多くの人が移動しており、インターナショナルファームの撤退が進んでいます。その代わりに、中国本土の弁護士たちが事務所を立ち上げる動きがあります。

これらの動きによりシンガポールが国際的な法務のハブとしての機能がより高まっているため、シンガポールにしっかりと飛び込み、競争に勝ち抜くことが求められています。

心強い仲間とともにシンガポールに進出

シンガポールオフィスにはどのようなメンバーが参加する予定ですか。

最初の立ち上げ時には、私を含めて3人が参加する予定です。私とパートナー弁護士であるアール リベラ ドレラというフィリピン人の米国法の弁護士がいます。彼女は国際仲裁の専門家で、パートナー弁護士として一緒に活動していきます。

さらに、若手のアソシエイト弁護士として中野という弁護士が参加する予定です。彼は元々検察官としてキャリアをスタートし、グローバルな調査も手掛けてきました。

このチームでコーポレートM&Aや紛争解決、グローバルインべスティゲーション(国際調査)に関わる業務を展開しようと考えています。

アール先生の経歴はとてもユニークですよね。

アールはフィリピン出身ですが、シンガポールで11年間キャリアを積んできました。

シンガポールの国際仲裁センターSIACの初代所長が立ち上げたブティックローファームで、シンガポールの国際仲裁業界の最前線で活躍していました。

彼女は国際仲裁の代理人としての経験はもちろん、仲裁人としても非常に豊富な実績を持っています。真の国際仲裁の専門家と呼べる人物です。

人との「出会い」が法律事務所を成長させる

アール先生との出会いについて、どのような経緯があったのでしょうか。

アールは「日本からインターナショナルチームを目指している面白そうなファームがあるぞ」ということで当事務所に興味を持ってくれて。しかも我々は今後、国際仲裁を伸ばしていきたいと言ったら会うことになりました。

アールはシンガポールでのキャリアの後、ベトナムのトップファームで国際仲裁チームのトップを務めていた経験があり、ASEAN地域での豊富な経験を持っています。

我々はこれからASEAN地域に進出し、シンガポールオフィスを開設する予定だと伝えたところ「だったら東京国際法律事務所に入り、後々はシンガポールで活動できるのが良いかもしれない」となり、現在はシンガポールオフィスを共に立ち上げることになりました。

「ご縁」というものを感じますね。

おっしゃる通りです。その点、僕らは本当にラッキーだと思っています。

弁護士事務所というのは「人」で成り立っています。どんな人と出会い、どんな人と仲間になれるかが、事務所の成長に大きな影響を与えます。

これまでの出会いが積み重なって今があり、これからも出会いが最も重要な要素になるでしょう。ですから、より良い出会いを作り出すために、すべきことを常に考えています。

グローバルな成長を見据えた採用計画

事務所のさらなる発展を見据え、今必要なのは「若手~中堅層の地固め」だと語る。

今後、事務所の成長についてどのようなイメージをお持ちですか。

2030年までに所属弁護士100名を目指すことを考えています。

現在の成長スピードが維持できれば、予想を超えるスピードで成長していく可能性もあります。

実際、今も毎年12名程度のペースで採用が進んでいるため、目標の人数は十分に達成できると考えています。

採用されている方々には、グローバルで活躍していたトップファームのパートナー弁護士も多数いらっしゃいますが、なぜそのような方々が東京国際法律事務所に集まるのでしょうか。

最初から日本発のグローバル事務所を作るという強い思いを持って採用を行ってきた結果、パートナー弁護士の半分が外国人弁護士という状況になりました。

単に外国人弁護士というだけでなく、グローバルなファームを作るというビジョンに共感し、その意義に賛同する方が集まっています。

特に2024年は、もともとベーカー&マッケンジー法律事務所で30年間パートナー弁護士を務めていた、フランス法弁護士のジャン=ドゥニ

マルクスが加入してくれました。

ベーカー&マッケンジー法律事務所で長年パートナーを務めていた外国人弁護士が当事務所に参加するということは、周囲にも大きな影響を与える出来事でしたね。

マルクス先生はアガルートキャリアからのご紹介でもあり、ご活躍されているお話を伺うと嬉しい限りです。採用に関して、今後の課題はどのように考えていますか。

今の組織構造では、経験豊富な弁護士と若手の弁護士がチームを組んで仕事を進めていくことが多いのですが、若手層が相対的に忙しくなっているのは確かです。

これからプラクティスがさらに大きくなっていくことを考えると、特に若手から中堅層の弁護士の強化が必要だと考えています。

「世界で戦う日本人ロイヤー」の先駆けになりたい

採用強化において、どのような点を重視されていますか。

リーガルマーケットにおけるトップ層では、グローバルなマーケットで戦っているプレイヤーたちがいます。各ジュリスディクションの中でそれぞれが活躍しており、一人のプレイヤーとして戦う姿を案件を通じて感じています。

大きな案件では、相手方にその国のトップのM&Aロイヤーが登場することもありますが、そのようなプレイヤーに「同じ土俵で切磋琢磨するプレイヤー」だと認識されているかどうかが重要です。日本人弁護士も、この舞台でプレイできるようになるべきだと考えています。

例えば、大谷選手が世界一の野球選手として活躍し、サッカーでは遠藤選手がリバプールでプレイしています。三苫選手や久保選手も世界のトップレベルで活躍していますよね。これらの選手が増えた背景には、「世界で勝負できる」という意識を持つ日本人が増えたことが大きいと思います。

なぜそういった意識になったかといえば、野球なら野茂選手やイチロー選手が最初に世界に進出して「意外と日本人もやれるんだね」と思わせたからですよね。もちろん彼ら自身がすごいプレイヤーであったわけですが。

僕らは「野茂選手」になりたいんです。世界で勝負をして、それなりに結果を残した姿を見せたら、次の世代は「東京国際法律事務所がやれてるんだから、自分たちも当然できるよね」と意識が変わると思うのです。

日本はGDPで世界上位の国ですし、世界で活躍している企業だってたくさんあります。だったらリーガルサービスでも、世界の20大弁護士事務所に日系事務所が入っていたっておかしくないはずです。しかし現状それができていません。

世界に挑戦していくロイヤーの1世代目がまずいないと次に続く人が生まれませんから、僕らは何とかして先鞭をつけたいと考えています。

そういう意味では成し遂げたいことにまだまだ届きません。自分たちが背中を見せて一緒に戦うことで、「自分も世界のトッププレイヤーになってやろう」と思う人をどれだけ輩出できるかが次の挑戦です。

東京国際法律事務所に来て、一緒に夢を見て、一緒に頑張ることで、目線や取り組み方が変わります。ですから、世界でチャレンジすることにワクワクする人や、「やってみたい」と思える人が一番重要だと思っています。

留学支援制度と国際的なキャリアの構築

若手弁護士の留学後のキャリアもサポート。事務所を挙げて後進育成に力を入れる。

グローバルで活躍する人材を目指すにあたり、海外留学は学びや成長に直結するかと思います。事務所として支援する制度はありますか?

留学に行くと、世界中の優秀な弁護士たちが集まっている環境に身を置くことができます。ロースクールで様々な経験を積み、世界の水準を見てくることは、非常に重要です。

私自身、国際的な案件を多く扱う中で、アメリカのロースクールに行った経験が現在も活きていると感じます。

事務所としても留学支援をしっかりと行っています。留学に行く若手弁護士を補助し、彼らが帰国後にその経験を活かせるようにサポートしています。

実際の案件を通じて成長できる機会が多数ある

若手から中堅のアソシエイト弁護士が東京国際法律事務所に入所したら、どのような経験を通じて成長していけるとお考えですか?

例えば、2024年4月に日本の製薬会社がシンガポールで行った大きな買収案件で、うちがリードカウンセルを担当しました。

当事務所からはアメリカ人の弁護士、日本人の若手、私、パートナー弁護士、シニアアソシエイト弁護士が加わったチームで対応しました。

リードカウンセルとして戦略を考え、クライアントをサポートし、時には交渉を行うなど、プレイヤーとして貴重な経験を積むことができます。

国際案件でトップロイヤーたちと一緒に仕事をしたり、時には厳しい交渉を経験することは他ではなかなか得難い経験です。

東京国際法律事務所のチーム作りの理念

事務所を牽引する立場として、大事にしていることを教えて下さい。

チームの力を信じることを大切にしています。

私たちのチームは国際的なメンバーで構成されており、バックグラウンドもさまざまですが、それでも一つのチームを作り上げることを大事にしています。個人が出す成果ではなく、チームとして出せる成果こそが最も重要です。

また、メンバーが自己実現でき、幸福度が高まるようなチームでなければならないとも考えています。そのために「ダイバーシティ(多様性)」「イコールオポチュニティ(機会均衡)」「メリトクラシー(能力に基づく評価)」の3つを大切にしています。

当事務所では各メンバーに平等に機会を提供し出身地や法域などの個人が持つ属性に関係なく、成果に対して評価することを徹底しています。そうでなければ本当の意味でグローバルなチームは作れません。

メンバーが幸せであればその分良いサービスを提供でき、クライアントに評価されることにつながるはずです。それが結果的に社会に対して良い影響を与えると考えています。

事務所の設立当初は、5人ほどいるメンバーが皆似たようなおじさんたちばかりだったんですよ(笑)。それはそれでコミュニケーションコストこそ低かったのですが、見えていないことや気づかないことがあり、退屈に感じることもありました。

現在は女性が約3割を占め、国籍も多様です。チームに多様性が生まれたことで、日々新しい視点や気づきがもたらされるようになり、「そういう見方があったのか」という発見がたくさんあります。

この「気づき」をどうやって取り込んでいくかが私たちの課題であり、楽しみでもあります。

求職者へのメッセージ

最後に、キャリアについて情報収集をしている弁護士の方々に向けて、メッセージをいただけますでしょうか。

東京国際法律事務所を約6年間運営してきましたが、さらに面白くなるだろうと感じています。

これまでは世界で勝負している依頼者に「武器」を提供する立場が主でしたが、今は自分たちが世界に出て行き、そこで勝負していく段階に入っています。大変ではありますが、非常にワクワクするステージです。

世界で勝負するということは、実際にやってみると非常にエキサイティングで面白いことだと思います。もしこれを見て「私もやってみたい、俺もやってみたい」と思っていただける方がいれば、ぜひうちの事務所に応募していただきたいです。

また、国際的な法務に取り組む同志が増えることを願っています。みんなで頑張っていきましょう。

ありがとうございました。

前編:四大・外資出身の弁護士が集う|日本発のグローバル法律事務所

後編:代表弁護士が語る|シンガポール進出と事務所の展望

Recommend

おすすめ記事

-

- 法務部インサイド

法務のスペシャリストの存在が、事業成長の力になる

レバレジーズ株式会社 執行役員

森口 敬

- M&A

- 企業内弁護士

- スタートアップ

- 企業法務

-

- 事務所を知る

国内から海外まで幅広いネットワークで多様な法務領域を支えるベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所 代表弁護士/パートナー弁護士

浅野 健太郎/折田 忠仁

- パートナー・代表

- M&A

- グローバル

- 一般民事

- 企業法務

-

- 事務所を知る

企業の人事・労務問題を経営者目線でサポートする杜若経営法律事務所

杜若法律事務所 代表弁護士

岡正俊

- 社員弁護士

- 労務問題

- 企業法務

-

- インハウスの実態

法律事務所からインハウスへ。QVCジャパンで広がる法務パーソンとしての経験

株式会社 QVCジャパン シニアカウンセル/カウンセル

小嶋 潔/新沼 奏之介

- 企業内弁護士

- 企業法務

-

- 事務所を知る

アジア各国の商習慣や法務環境に明るいOneAsia法律事務所だから提供できる価値と求める人物像

OneAsia法律事務所 シンガポール/タイ/ベトナム オフィス

鴫原 洋平/千葉 広康/松谷 亮

- シンガポール

- グローバル

- 若手弁護士

- 企業法務

-

- 事務所を知る

アトム法律事務所が「刑事・交通・離婚・相続」にこだわる理由

アトム法律事務所 代表弁護士

岡野 武志

- 刑事事件

- 一般民事