キャリア羅針盤

四大法律事務所から独立 若手弁護士のキャリア戦略

ホウガイド法律事務所

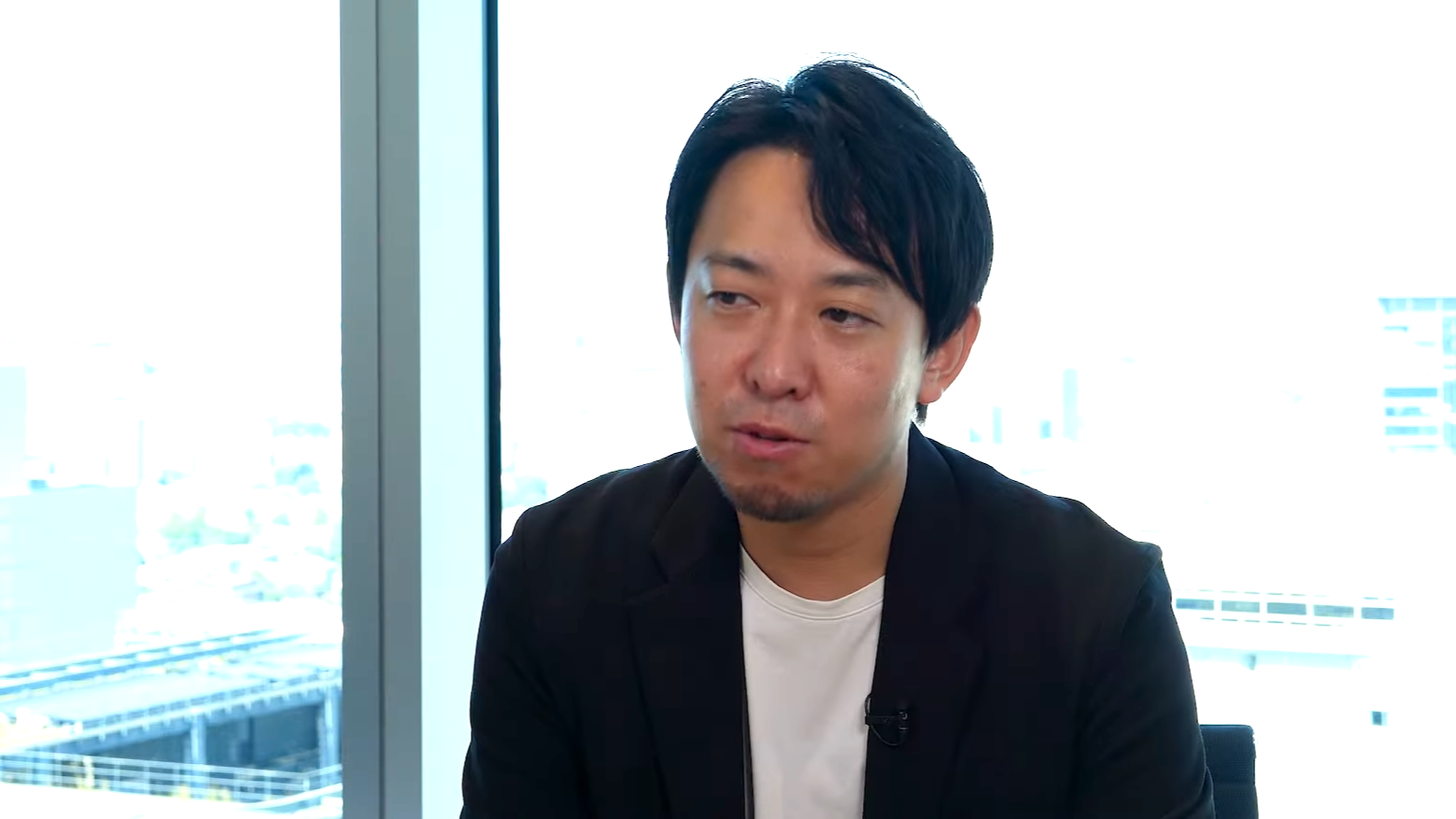

代表弁護士

福澤 寛人

大学時代に予備試験・司法試験に合格し、四大法律事務所や第一三共株式会社への出向を経て、2024年10月に新たな事務所を立ち上げたホウガイド法律事務所 代表弁護士・福澤寛人先生。

大学サークルでの経験が弁護士を目指すきっかけとなり、森・濱田松本法律事務所で多種多様な企業法務をこなしながらも、若くして企業出向を実現。充実のキャリアを築いたのち、新たな挑戦として独立に踏み切ったのは何故なのでしょうか?

ぜひ最後までお読みください。

弁護士を目指したきっかけ大学サークルでの経験

ホウガイド法律事務所 代表弁護士 福澤 寛人様

自己紹介をお願いします。

はじめまして、弁護士の福澤寛人と申します。慶應義塾大学4年生の時に予備試験に合格し、その翌年に司法試験にも合格しました。

司法修習(73期)を経て、2021年1月から森・濱田松本法律事務所に入所し約2年ほど勤務した後、第一三共株式会社に出向しました。

2024年10月に独立し、現在は自身の法律事務所である「ホウガイド法律事務所」を立ち上げ、活動しています。

福澤先生が弁護士を目指したきっかけを教えてください。

私は大学入学後に所属していた法律サークルでの活動が、法曹界を目指す大きなきっかけになりました。

法学部の学生が多く集まるサークルで、遊びながら時々勉強もするようなコミュニティでした。このサークルの卒業生には、弁護士や裁判官、検察官といった法曹界に進む方がたくさんいらっしゃいます。

そこで仲の良い先輩に声をかけていただき、法律をテーマにしたディベート大会に出場することになったんです。その経験がとても楽しくて、法律を扱う仕事をしたいなと感じました。

四大法律事務所のインターンにはすべて参加した

法曹三者の中で、弁護士になることは決めていたのですか?

はい。司法試験を受けようと決めた段階で、将来は弁護士になると決めていました。

法曹三者の中で、弁護士は働く場所や業務内容を自分で選択できるなど、特にキャリアの自由度が高いと感じたからです。

司法試験受験生の頃から、弁護士としての将来像や携わりたい分野を意識されていたのですか?

いえ、まったく決まっていませんでした。司法試験を受験する時点では「弁護士になりたい」という漠然とした目標だけで、具体的な業務内容まではイメージできていませんでした。

そういった部分は、就職活動を進めながら少しずつ方向性を定めようと考えていたんです。「この分野をやりたい」と思い始めたのは、実際に就職活動をスタートした頃でしたね。

就職活動を始めたのはいつごろでしょうか?

大学4年生の11月に予備試験に合格した後、すぐに四大法律事務所のインターンが始まったため、同じタイミングで本格的に就職活動も始めました。

四大法律事務所のインターンにはすべて参加されたのですか?

四大法律事務所のインターンは全て参加しました。加えて、いわゆる「準大手」と呼ばれる事務所のインターンにもいくつか参加しましたね。

インターンを通じてどのような印象を持たれましたか?

事務所ごとの雰囲気の違いはもちろん感じましたが、それ以上に衝撃を受けたのは業務内容でした。

インターンを始めた当初は何も分からない状態だったのですが、M&Aや訴訟に関する話をうかがったとき、「弁護士の仕事ってこういう形で進むのか」と、具体的なイメージをつかむことができましたね。

サマークラークやウィンタークラークは、書類選考に合格した人だけが参加できる仕組みですよね。実際どんな業務をしているか分からない中で、応募書類を作成するのは大変ではありませんでしたか?

そうですね、本当に難しかったです。今思い返すと、どうやって書いていたのか自分でもはっきり覚えていないくらいです。ただ、当時はできる限り情報を集めようと必死でしたね。

情報収集のために、ホームページや弁護士のインタビュー記事、YouTube動画などを手当たり次第に見ていきました。とにかく幅広く情報を集め、書類の作成に生かしていました。

森・濱田松本法律事務所を選択した3つの理由

多くの事務所のインターンに参加し、最終的に森・濱田松本法律事務所を選んだのはなぜですか。

四大法律事務所は扱っている業務分野が似ている部分も多いのですが、働く制度や報酬体系など、細かな点でそれぞれ特色があります。

そうした違いを比較した際に、一番自分にフィットするのが森・濱田松本法律事務所だと思いました。

森・濱田松本法律事務所を選ぶうえで特に魅力的だと感じた点はどのような点ですか?

もともと私の就職活動の軸は「自分が最も成長できる環境が提供されるかどうか」でした。その点で、森・濱田松本法律事務所は大きく三つの理由から、自分に合っていると感じました。

まず一つ目が「ローテーション制度」です。最初に2分野経験した後、どの分野に集中して取り組んでいくかを決められるという制度があります。

二つ目が「島制度」と呼ばれる席配置の仕組みです。森・濱田松本法律事務所は、幅広い年次の弁護士が6~8人ほど、一つの部屋にまとまって座っています。年次が近い弁護士がすぐそばにいるため質問しやすく、自分の成長につながる席配置だと感じました。

三つ目は「若手を積極的にクライアントとの接点に立たせる風土」があることです。他の事務所では年次の高い弁護士が顧客折衝のフロントに立つことが多いようですが、森・濱田松本法律事務所では、最も年次が若い弁護士にそこを任せる文化があります。実践を通じて成長したい私にとっては、大きな魅力でしたね。

他の事務所でもローテーション制度に似た仕組みを設けているところはあると思いますが、それでも森・濱田松本法律事務所が特に良いと感じたのはなぜでしょうか?

一番大きいのは、ローテーションの時期と担当分野が明確に区切られていることです。

なんとなく「この期間は色々な分野を経験していいですよ」という抽象的な運用ではなく、「最初の半年はこの分野、次の半年はあの分野」と制度としてきちんと定められているんですよね。

しかも、その間は他分野の案件を任されることが基本的にないため、本当にその分野の業務に集中できます。

森・濱田松本法律事務所からオファーを受けた時点で「ここにしよう」と即決して、ほかの事務所はあまり見なかったのでしょうか?

いえ、オファーをいただいた後も、何度か追加で話を聞かせてもらいました。また、一般民事系の事務所の説明会にも参加しましたね。

企業法務以外の話をまったく聞いたことがなかったので、まずは幅広い分野の情報を知った上で企業法務を選ぶべきだと思ったんです。

最終的に企業法務に進むことになりましたが、あのとき他の事務所の話も聞けたおかげで、自信を持って意思決定できたと感じています。

座学で理解していても、実務では分からないことばかりだった

「現場では学んだ知識だけでは歯が立たなかった」と当時を思い返し、笑顔が漏れる。

大手事務所だと、大勢の同期とともに最初に手厚い研修を受けるイメージがありますが、実際はいかがでしたか?

入所後の最初の1ヶ月は研修期間でした。パートナー弁護士が各業務分野について「どのような内容を扱うのか」というレクチャーを行うほか、ビジネスマナー研修や英語研修もありましたね。

研修は座学のような形で進むのでしょうか?

はい、基本的には座学に近いスタイルです。座学を通じて事務所の業務内容を大まかに把握し、その後に最初のローテーション先に配属されます。

ローテーション制度では、希望を出せるんですか?

はい。希望を提出した上で、最初のローテーション先が決定されます。私の場合はM&A・コーポレートを希望したので、研修が終わってすぐにM&A・コーポレートの分野でローテーションが始まりました。

研修を終え、実際に業務に携わってみて、イメージとの違いはありましたか?

実際に現場に出ると、分からないことばかりでした。契約書作成のような一般的な業務でも大変です。民法で学んだ契約の基本ルールは理解していても、実際にどのような文言で落とし込むべきかまでは全くイメージがつかなくて。

ビジネスの背景も理解できていない部分が多く、最初は何に取り組むにも手探り状態でしたね。ただ、分からない点もひとりで悩み続けるというよりは、同期と相談したり同じ部屋の先輩に質問したりできました。

それに大手事務所ならではの過去の事例や資料が充実しているので、「何から始めればいいのか分からない」という状況になることはあまりありませんでした。

弁護士の働き方は徐々に変わりつつある

労働時間が長いというイメージがある大手法律事務所ですが、実際はいかがでしたか?

ビラブルアワー(請求可能な業務時間)は、多いときは月300時間に達する場合もあります。ただ、人による部分が大きいですね。私は少ないときは150時間くらいの月もありましたし、平均すると200~240時間くらいが多かったかなと思います。

大手法律事務所でも、世代が新しくなるほど徐々にマイルドな働き方になってきているのでしょうか。

そう思います。採用人数の増加やリモートワークが一般化したことで、柔軟な働き方がしやすくなりました。

労働時間が減ったこともあるでしょうし、同じ時間働くにしてもかかる労力が減ったのではないかと思います。

事務所の経営層も、ひとりの弁護士に仕事が集中しすぎないようにといった配慮をしている部分がありそうです。

そういった部分もたしかに感じます。

リモートワークはどの程度活用されていたのでしょうか?

完全リモートで1日中作業することは少ないですが、朝は自宅でメールを処理した後、事務所へ移動して業務を行い、夜はまた自宅でリモートというように、うまく組み合わせて使うケースが多かったです。

毎月の「レビューシート」で自身の希望を伝えられる

森・濱田松本法律事務所では3年目で第一三共株式会社に出向なさっていたそうですが、このタイミングでの出向は一般的には早いですよね。

同期を見ても、3年目で出向する人は少ないと思います。私の場合は、以前から「事業会社に出向したい」と希望していました。

理由は大きく二つあります。ひとつ目は、クライアントサイドの視点に立って業務を経験してみたかったから。ふたつ目は、会社員としての働き方を単純に体験してみたかったからです。

そういった希望を事務所に伝える機会はよくあるのでしょうか?

森・濱田松本法律事務所では、月に一度「レビューシート」というものを提出します。そこには現在の課題や「こんな業務をしてみたい」といった希望など、伝えたいことを自由に書けるんです。

パートナー陣がそのシートにしっかり目を通してくれるので、私は毎月のように「事業会社への出向に行きたいです」と書いていました。結果として「事業会社出向を熱望している人だ」という認識を持ってもらえたのだと思います。

事務所内と出向企業での業務のちがい

出向するとその会社の法務部員と同じような扱いになるのでしょうか?

そうですね。事務所のパソコンを返却して、森・濱田松本法律事務所の席がなくなり、完全に出向先の会社員と同じ立場で働きます。

勤務時間や業務内容、指揮命令系統なども、基本的には出向先社内のルールに従う形です。

働き方や環境、業務内容などは大きく変わると思いますが、最も大きな違いとしてはどんな点でしょう?

仕事のやり方と内容が大きく変わりました。大手の法律事務所にいた頃は、主に上場企業の法務部や法務知識を持っているクライアントとのやり取りが多かったんです。

ところが出向先では、法律の専門知識を持っていない事業部の方から相談を受けたり、事業部が使う契約書を作成したりする業務が中心になります。

そのため、より分かりやすい表現で伝える必要性が高まり、自然とコミュニケーションの仕方が変化したと感じています。

インハウスローヤーとしての働き方は、法律事務所時代とは大きく違うものでしょうか?

会社によっても大きな差があると思いますが、私が出向した第一三共株式会社はフルフレックス・フルリモートだったので、自分のスタイルに合わせて働きやすかったです。法律事務所にいたときより総労働時間も抑えやすいと感じました。

事務所での業務と出向先での業務、それぞれで感じたやりがいや面白さの違いはありましたか?

森・濱田松本法律事務所に在籍していた頃は、どちらかというと「自分の弁護士業務をいかに回すか」がメインでした。

案件をこなしていく中で段々と見通しが立てられるようになって業務効率が上がり、今まで気づかなかったリスクや問題点にも気づけるようになる、といった自分自身の「専門家としての成長」をやりがいにしていました。

一方、インハウスローヤーとして働いていたときは、事業部の方へ「分かりやすい説明をする」ことが重要でした。相手は必ずしも法律の専門知識を持っていないので、論点を噛み砕いて伝えたり、相談しやすい雰囲気をつくったりする必要があるんです。

その結果、事業部の方に「分かりやすい説明をありがとうございます」と感謝される瞬間がやりがいになりましたね。

四大法律事務所から新たな一歩を踏み出した理由

森・濱田松本法律事務所での勤務や出向経験を経て独立されていますが、もともと独立志向はおありでしたか?

いえ、全くなかったんです。

具体的にはいつ頃から独立を意識し始めたのですか?

2024年の3月ぐらい、出向して1年経つか経たないかぐらいの時期ですね。主体的にお客さんと向き合って仕事をしたいし、営業も経営も全部やってみたいという、「自分で動きたい」という思いが主な理由です。

自分で全てを経験したいという思いが強まったと。

そうですね。森・濱田松本法律事務所にいた時は、経営業よりは弁護士業務を精度よくこなすのがメインでした。私は新しいことをどんどんやっていくのが好きな性格なので、それとは違うことにもチャレンジしていきたくなったんです。

森・濱田松本法律事務所では、若いうちに経営や営業を主体的に経験するのは難しいと考えたのでしょうか?

そうですね。

出向先で「主体的な業務の楽しさ」に気が付いた

事業会社への出向を契機に「自走する楽しさ」に気がついたという。主体的に仕事をしたいと思うに至ったきっかけや背景を教えてください。

森・濱田松本法律事務所での1、2年目ぐらいの時に、営業活動ではありませんが知人の紹介で個人で仕事をする機会がありました。

また、第一三共株式会社への出向時代は自分ひとりの判断で案件を進行するケースが多かったので、主体的に動く機会が少なくなかったんですね。それで「主体的に動くのは楽しいな」と思いました。

森・濱田松本法律事務所は個人事件を受けることは可能なのですか?

そうなんですよ。

大手の事務所は個人事件の受任ができないところが多いイメージがありました。

事務所によると思いますが、私は独立を考えてはいなかったものの、取れる選択肢は多い方がいいとは思っていました。

そのため就活の際、個人事件を受けることが事務所のルールとして認められているかは、確認していましたね。

同期の方も同じように個人事件を受けているのでしょうか?

積極的に営業活動している人はあまり多くありませんが、やはり知人からの紹介などであれば受けている人はいます。

第一三共株式会社への出向時には、業務の進め方にどのような変化があったのでしょうか?

事務所に勤務していた時は、パートナー弁護士に見てもらってからお客様に提案を出すのが基本だったのですが、第一三共株式会社では体感7割程度は自分の判断で進めていました。

四大法律事務所では留学も推奨されていると思いますが、留学を経験するまで待とうとは思わなかったのですか?

思わなかったですね。独立して自分で業務をこなしていきたいと考えていたので、留学はあまり割のいい選択肢じゃないと判断しました。

なによりも、早く経営と営業を経験していくのが一番だなと思っていたんです。

ですから、3月ごろから営業活動を始めて、自分の空いてる時間を使っていろんな方とお会いして出会いを増やしていくといった活動は地道にやっていました。本当に人と会いまくる、という感じで。

転職や他の弁護士と一緒に事務所を設立するのではなく、あくまで個人で独立しようと決めていたのですか?

そうですね、全部自分で経験してみたいのが動機だったので、ひとりで始める前提で考えてました。

弁護士の独立は「リスクゼロ」?

独立に際して不安はありませんでしたか?

不安はなかったですね。楽観的なタイプなのでいけるだろうと。たとえ上手くいかなかったとしても貯金もあるし、転職もしやすい業界ではあるので、気軽に「独立するか」ぐらいの感覚でした。

大きな設備投資はいらないですし、仕入れとか在庫もないですし、リスクは実質ゼロなのではないかと思っていました。

前準備ゼロで独立だったら不安もあったかもしれませんが、私は準備期間があったのも大きな安心材料でした。

顧問契約8社を獲得 独立後の業務と手応え

現在は「ホウガイド法律事務所」をおひとりで運営されているとのことですが、すでに多くの顧問契約を獲得されているとうかがいました。

そうですね、8社から依頼を受けています。

8社という実績は独立前の人脈づくりの成果なのでしょうか?

そうですね。本当にありがたいことに仲のよい同世代の経営者が多いのですが、彼らから紹介してもらったり、直接依頼をしてもらったり……周りに恵まれています。

若手の経営者のリーガルパートナーとして業務を行っているのですね。

おっしゃる通りです。

法曹界の課題に挑む 新たなコンテンツ提供の構想とは

スタートアップ企業の支援に注力し、自身はコンテンツ制作に集中できる環境を目指す。

顧問業務以外に取り組みたいことや、法曹界の課題に感じていることはありますか?

「自身の思い」と「収入」の2つの観点があります。

「思い」の面では、独立したばかりの経営者などが、契約周りでトラブルにあわないような仕組みを作りたいと考えています。

独立したての経営者が初めて契約書を作る際、弁護士に依頼することに費用面でもハードルがあるようなのです。ご自身で契約書を作った結果穴があって、トラブルが起きてから相談に来ることが珍しくありませんでした。

弁護士への依頼が高額になるのは、フルオーダーですべて弁護士が手を動かすからなんですよね。例えば契約書のフォーマットに解説動画をつけて、値段を抑えめにしたコンテンツを提供すれば、起業したての方々にも使っていただきやすく、トラブルを未然に防ぐ仕組みが作れます。

いわば「セミオーダー」のような形で業務を提供することで、起業したての方のサポートがしたいと考えています。

「収入」の面の課題は、「売上を伸ばすためにはたくさん働かなければならない」という図式から逃れられないという点です。

弁護士ってやっぱりいわゆる労働集約型の働き方ですよね。特に企業法務は時給制の働き方が一般的です。単価は徐々に上がっていきますが、働ける時間に限りがある以上は収入は頭打ちになってしまいます。

この課題の解決手段としても、「コンテンツ」の形でサービスを提供するのは、その労働集約型の報酬形態を超えていける可能性があると思います。

コンテンツ提供にはコストや時間も必要かと思いますが、顧問業務と並行して進めていくのでしょうか?

まずは純粋な弁護士業を始めて、そこから空いた時間と資金を使ってコンテンツ提供っていうような新しいことにも挑戦していきたいなと思っています。

現在はおひとりで活動されていますが、今後の採用計画や事務所の拡大方針などをお聞かせください。

私自身が弁護士業務そのものをやり続けることにこだわっているわけではありません。ですから逆に弁護士業務をがっつりやりたい仲間を見つけて、私はコンテンツ提供の方にシフトしていきたいなと思っています。

転職検討中の方へのメッセージ

最後に、キャリアを検討中の弁護士や法務パーソンに向けたメッセージをお願いします。

こんな若造が言うのも恐縮ですが、やりたいことを素直にやるのが大事だと思います。

法曹業界の中で弁護士はキャリアを自分で組み立てやすい職種ですから、やりたいことをやってみて、違ったなとかうまくいかなかったなと感じたらシフトしていくとよいかと。

私も今後どうなるかわかりませんが、素直にやりたいことをどんどんやっていこうかなと思っています。

ありがとうございます。

前編:四大法律事務所から企業内法務へ出向

後編:四大法律事務所を経て独立した弁護士

Recommend

おすすめ記事

-

- 法務部インサイド

法務のスペシャリストの存在が、事業成長の力になる

レバレジーズ株式会社 執行役員

森口 敬

- M&A

- 企業内弁護士

- スタートアップ

- 企業法務

-

- キャリア羅針盤

社会課題解決への熱い想いを抱えメーカー法務から「成長産業支援」のフォースタートアップスへ

フォースタートアップス株式会社 法務部

塩田 貴大

- リスクマネジメント

- コンプライアンス

- 企業内弁護士

- 企業法務

-

- トップに訊く

「業務時間は9時~19時」大企業顧問中心でもワークライフバランスを実現する香川総合法律事務所

香川総合法律事務所 代表弁護士

香川 希理

- パートナー・代表

- 企業法務

-

- インハウスの実態

エンタテインメントを軸とした多様性に富むセガサミーホールディングスの法務組織

セガサミーホールディングス株式会社 法務知的財産本部 シニアプロフェッショナル/プライバシー保護責任者 プロフェッショナル

仲居 宏太郎/中村 恵美子

- ゲーム

- エンタメ

- 知財・特許

- 大手企業

- 企業内弁護士

- 企業法務

-

- 事務所を知る

国内から海外まで幅広いネットワークで多様な法務領域を支えるベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所 代表弁護士/パートナー弁護士

浅野 健太郎/折田 忠仁

- パートナー・代表

- M&A

- グローバル

- 一般民事

- 企業法務

-

- トップに訊く

“時間貸駐車場ビジネスのパイオニア” パーク24を支える法務コンプライアンスの醍醐味

パーク24株式会社 執行役員 法務コンプライアンス本部長

佐藤 雅樹

- コンプライアンス

- 大手企業

- 企業内弁護士