司法試験・予備試験に受かる民法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

司法試験の勉強を始めた人の中には、民法の範囲が膨大でどのように勉強すればいいのか、また、民法が苦手で何から手を付けたらよいのか、わからない人も多いのではないでしょうか。

民法の中には、総則、物権、債権、親族、相続があり、条文の数は1000条を超えるため、必要な知識が他の法律よりも求められる科目といわれています。

このコラムでは、民法の勉強法について、短答式試験・論文式試験に分けて解説し、最後に、民法の勉強で陥りがちなやってはダメなことについて説明します。

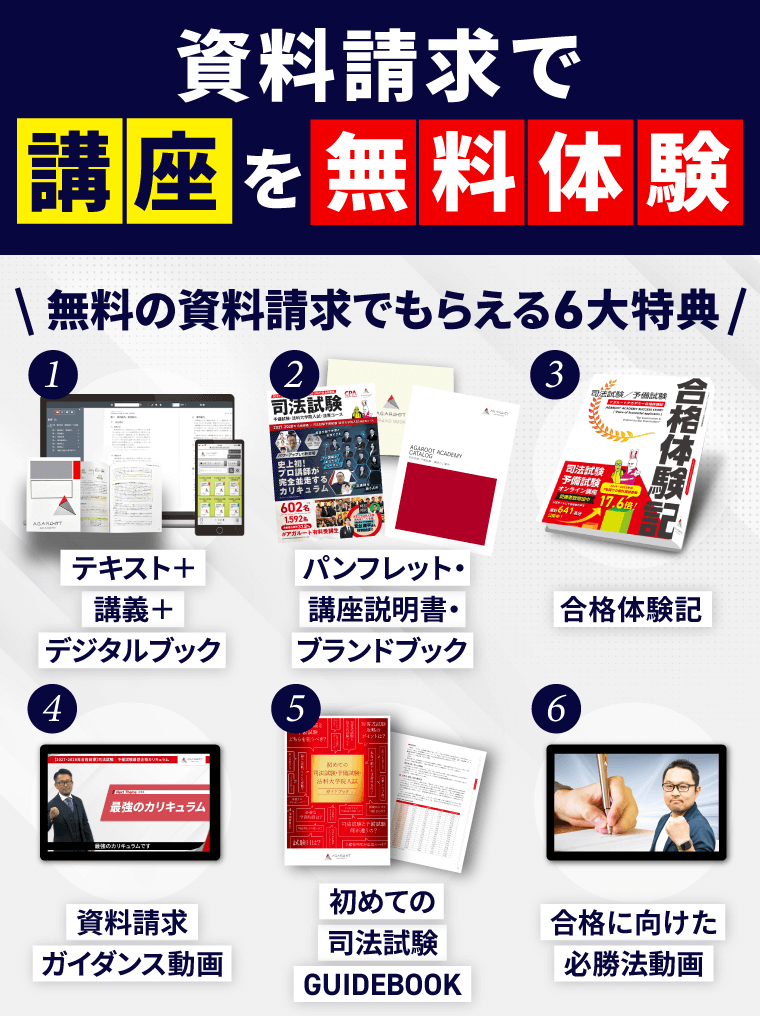

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変

- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る司法試験・予備試験における民法の重要性と難易度

民法は、市民生活における市民相互の関係を規律する法のことです。具体的には、財産関係(売買・賃貸借・不法行為など)と家族関係(夫婦・親子・相続など)を定めた法律です。

法律関係を調整するための司法の一般法であり、他の法律の基礎ともなる重要な科目です。

予備試験の民法は、条文が1000条以上あり、そのすべてが試験範囲であり、また、判例や論点も多く覚えることが非常に多いため、難易度が高いと言われています。

短答式試験と論文式試験の両方で出題され、短答式試験では条文や判例を素早く正確に判断する力が求められ、論文式試験では論点を見極めて論理的に論証する力が求められます。

短答式試験に合格するために必要な民法の勉強法

ここでは、短答式試験合格のための勉強法について下記の項目を説明します。

- 条文の制度趣旨や要件・効果・関連判例を意識する

- 論文式試験でも頻出する分野から固める

- 図を用いて視覚的に暗記する

- 過去問を繰り返し解く

民法の短答式試験で問われること

民法の短答式試験では、総則・物権(担保物件を含む)・債権・親族・相続の幅広い分野から出題されます。

条文や判例の知識の理解度だけでなく、それを前提として、具体的な問題を解決する力が試されますので、理論的な学習だけでなく、問題解決能力を鍛える実践的な学習も重要です。

短答式試験では、条文や判例の文言の正誤を答える問題だけではなく、具体的事例に即した問題が出題されることが多いです。

ここで具体例を挙げて説明します。

ア.Aがその所有する甲建物をBに売却した場合において、甲建物の保存登記が未了であったと きは、Bは、自己名義の登記がなくても、所有権の取得を第三者に対抗することができる。

令和4年司法試験 民法 第6問

このように具体的な事例に即した問題が多くなっています。

短答式試験の勉強では、条文や判例知識だけでなく、具体的な事例に引き戻して勉強しておけると、正誤を判断する際にもスムーズに回答することができるようとなります。

条文の制度趣旨や要件・効果・関連判例を意識する

民法の短答式試験では、範囲が膨大であるため、過去問や条文などの丸暗記に走ってしまいがちです。しかし、それは場合によっては遠回りとなってしまいます。

たしかに、条文の要件と効果を意識し、どのような場合に、どのような効果が生じるのか(有効なのか、無効なのかなど)を覚えておかないと対応できない問題もあります。

その一方で、司法試験では、過去問がそっくりそのままの文言で出題されることは少なく、条文そのものの文言だけを知っていても回答できない問題も出題されます。

そこで重要となるのが、条文の制度趣旨を意識することです。制度趣旨を理解することで、条文に直接当てはまらない事例問題が出題された時でも、対応することが可能となります。

また、判例知識については、判例百選に掲載されている判例だけでなく、その類似判例や関連判例について、押さえておくことも必要です。

しかし、そこでも判例がどのように考えているのかを理解できれば、膨大な量の判例を暗記しなくても、その考え方をもとに考えていけば解ける問題も多いです。

論文式試験でも頻出する分野から固める

上記の通り、民法の短答式試験では学習が求められている内容が多くあります。したがって、問題集や基本書を片っ端から読むという方法よりも、論文式試験でも出題頻度が多い論点から固めていけるとコスパよくすすめることができます。

論文式試験の勉強などで、ある程度なじみのある問題からできると、そうでない問題よりも多くの問題を処理することができます。

また、論文式試験においても、短答式試験対策の勉強で得た細かい知識や、関連判例の細かい違いなどについて、論文に示すことができるようとなります。

図を用いて視覚的に暗記する

短答式試験では、類似する制度間の細かい違いが出題されることも多いです。

具体的な過去問です。

ア.催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは、再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

ウ.裁判上の請求がされ、その後、その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

令和3年司法試験 民法 第5問

どの事由が完成猶予・更新のどちらの効果を生じるかを理解できていると正確に解答することができます。

学習を行う際に表にまとめる作業を行うことで理解を深め、表を見て視覚的に知識を身に着けることができます。

過去問を繰り返し解く

短答式試験の対策で最も重要な学習は、過去問を繰り返し解くことです。

短答式試験では、条文や判断の細かい知識を問う選択問題が多いため、出題傾向や重要ポイントを把握することが重要です。過去問を解くことで、それらをつかみ、効率よく学習を進めていけるとよいでしょう。

過去問を検討する際には、選択肢ごとに正誤を付けること、理由まで答えられるようにしておくことが重要です。

民法では、すべての選択肢を判断しなくても正解を導くことができますが、どの選択肢が出題されても答えられるように準備しておく必要があります。また、過去問では結論だけで正誤を解答できた問題が、理由の違いを考えさせる問題として出題されることも多いです。

あくまで個人差がありますが、10年分を3周位して合格されている方が多いです。

論文式試験に合格するために必要な民法の勉強法

次に、論文式試験合格のための勉強法について下記の項目を説明します。

- 論文式試験における民法で問われること

- 基礎知識をしっかりと身につける

- 条文を素読する

- 過去問を繰り返し解く

- 解答例や解説を参考にする

- 自分の答案を客観的に添削する

論文式試験における民法で問われること

民法の論文式問題では、土地やお金などの財産をめぐって争っている人たちの法的な立場を説明したり、どちらの主張が認められるかを説明したりすることが求められます。

したがって、争っている人たちが、まず何を望んでいるか、その法的根拠は何か、相手の反論には何があるか、反論の法的根拠は何かを考えることが重要となります。

令和4年司法試験では、次のような問題が出題されました。

設問2

下線部㋐㋑㋒の各主張の根拠を説明した上で、Fの反論の当否を検討し、請求3が認められるか、論じなさい。

このように、一方の当事者の主張の根拠を説明し、他方の当事者の反論について論じ、最終的に請求が認められるかを論じることが求められています。

各法律根拠について学習する際に、誰が誰に対してどのような主張を行う際に使用するのかを具体的に考えておけると、スムーズに論じていくことができます。

基礎知識をしっかりと身につける

どの法律でも共通しますが、基本となることは条文です。条文には、要件と効果が書かれています。”この場合にはこうなる”ということが書かれています。したがって、まずは条文にあてはめて結論を導くことが必要です。

しかし、条文の文言が不明確であったり、どのようにあてはめればいいのかわからない要件もあります。それを埋めてくれるのが判例や趣旨・規範です。重要判例や、条文の趣旨・規範を学習し、条文上の要件の定義を示し、あてはめをし、結論を導きます。

もっとも、その結論(原則論)では、不公平な結果になる場合があります。

そこで、再度意識することが求められるのが判例や条文の趣旨です。原則論を修正し、判例から新たな規範を立てたり、条文の趣旨から例外を導いたりし、結論を導きます。

条文を素読する

近年、民法が改正され、今までは解釈で補っていた部分が条文化されています。それに伴って条文を引用するだけで結論を導ける問題も多くなりました。そこで、条文を一度読んでおくことの重要性が高まっています。

特に、債権者代位権や詐害行為取消権については、司法試験でも重要論点であり、また、要件と効果について条文で細かい定めがあります。正確に条文を引用し、過不足なく、要件と効果を指摘できるよう、準備しておけるとよいでしょう。

過去問を繰り返し解く

短答式試験でも、論文式試験と同様に過去問を繰り返し解くことが重要です。

過去問を解く中で、頻出論点が何か、どのように出題されているかをつかむことができます。

また、現在の司法試験制度となってからの重要論点については、再度の出題がされることも多くなってきています。過去問を解くことで、それらの論点を学習することができます。

そして、実際に問題を解くことで、求められている論述の分量や、答案作成のスピードをつかむことができるようになります。

解答例や解説を参考にする

過去問を解く中で何をどのように書けばよいのか、わからない人も多くいると思われます。そこで参考になるのが解答例や解説です。

何を論じることが求められているのか、どのように論じればよいのかを解答例や解説から学び、それを自分のものにしていく作業が必要です。

そして、解答例や解説を見た後で、もう一度、自分で答案を作成してみることをおススメします。

解答例や解説を参考にしたうえで、再度答案を作成することによって、より効率的に合格に必要な論述を身に着けることができます。

自分の答案を客観的に添削する

過去問や演習問題を解いて答案を作成した際には、出題趣旨や採点実感、解答を参考にして、自分の答案を評価し、改善点を見つけることが重要です。

もっとも、それらを独学で行うことは困難で、さらに、実際の合格水準がどこにあるかを見極めることも必要です。そのため、予備校での添削を利用することがおススメです。

合格するための答案を書くノウハウをもつ予備校で添削を受けることによって、自分の答案と合格答案との間の差を分析することができるようになります。

また、模試や予想問題を解いて、添削やフィードバックを受けることも効果的です。

自分が受験生の中でどれくらいのレベルの答案を書けているのかを客観的に見ることができます。

論文式試験では、条文や判例を理解するだけでなく、事例問題から論点を抽出し、その論述方法を身に着けることが必要です。客観的な評価を受け、合格答案との差を詰めていけるとよいでしょう。

民法の勉強法においてやってはダメなこと

最後に、民法の勉強においてやってはダメなことについて、下記の項目を説明します。

- 条文や判例の丸暗記をすること

- 民法の分野ごとに勉強を分けてしまうこと

- 民法の問題演習を後回しにすること

条文や判例の丸暗記をすること

民法は範囲が膨大であるため、条文や判例の丸暗記に走ってしまいがちです。一定の知識を身に着ける必要はありますが、丸暗記をするという勉強法は非効率的であり、理解力や応用力を養うことに繋がらず、結果的に対応できる問題も減ってしまいます。

司法試験では、条文や判例の典型的な事例以外の問題が出題されることも多いです。

そのような場合には、条文の趣旨や、判例の趣旨にさかのぼった論述が必要となります。したがって、条文や判例を丸暗記するのではなく、基本書や判例解説で、条文や判例の趣旨(特に、誰をどのような目的で保護しようとしているのか)を押さえておけるとよいでしょう。

民法の分野ごとに勉強を分けてしまうこと

民法は、総則、物権法、担保物権法、債権法、親族・相続法などの分野に分かれていますが、問題解決のためには、これらを相互に理解していることが必要です。

特に総則・物権はどの分野にも深く関連する分野です。したがって、分野ごとに分断して勉強をしてしまうと理解が遅れたり、実際の事例問題を解く際に十分な論述ができなかったりすることがあります。

そこで、民法の条文通り、総則から勉強していくか、過去問を通して全体像を把握することが望ましいです。

他の分野の知識や考え方が、勉強している分野の理解に役立つことも少なくありません。ひとつの分野に固執しすぎず、浅く何周も勉強していって理解を深めるという意識が重要です。

民法の問題演習を後回しにすること

民法は知識だけではなく、論理的な思考力や表現力も問われる科目です。

司法試験では、基本書や主要な問題集ではあまり扱われていない論点から出題されることもあります。したがって、知識のインプットだけでは、勉強として不十分であり、アウトプットの練習が必須です。基礎的なインプットを終えたら、早めに問題演習に取り組むことが重要です。

また、早めに問題演習に取り組むことは、アウトプットを意識したインプットをしていくためにも効果的です。アウトプットに役立つインプットができるよう、問題演習と基本書・判例周の読み込みを同時並行で行っていくことも有益と思われます。

問題演習では早い段階で過去問を解いておけるとよいでしょう。まだ勉強が進んでいないからと、敬遠してしまいがちですが、最終的にどのような問題を解かなければならないのかを知っておくことは、勉強をしていくうえで重要です。

問題演習を早めに行うことは、効率的な勉強に繋がります。

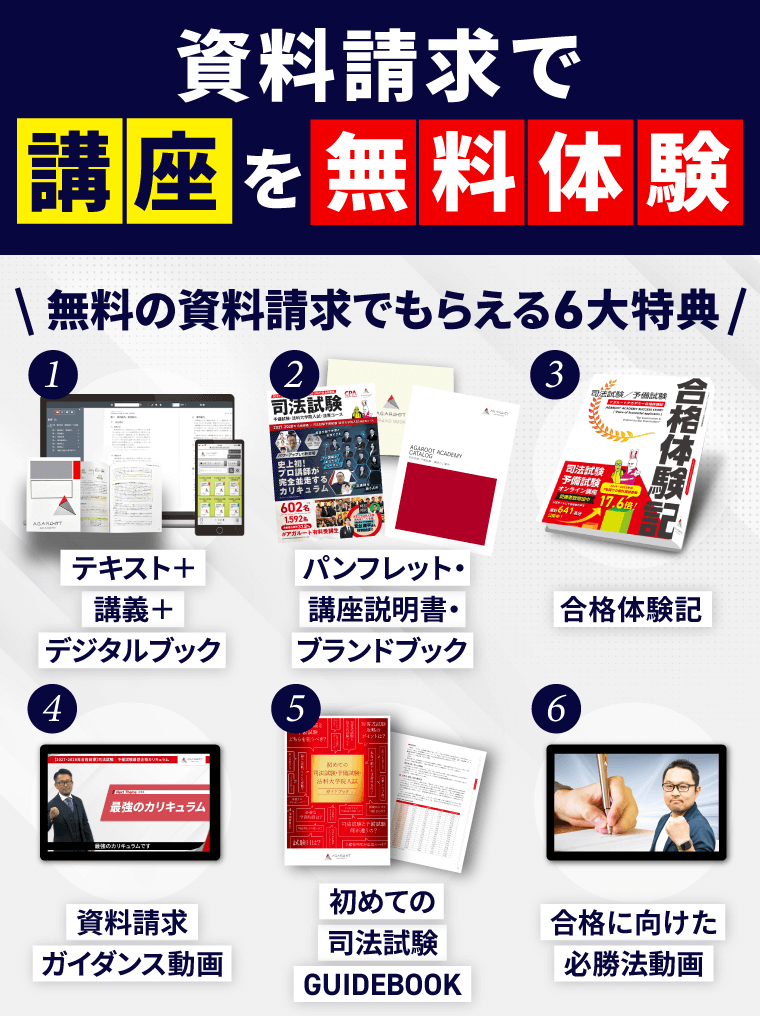

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る