司法試験・予備試験に受かる刑事訴訟法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

刑事訴訟法は上三法(憲法・民法・刑法)と比べると、勉強が後回しになってしまい、なかなか手が回らないという方も多いのではないでしょうか?

しかし、実は刑事訴訟法は、基礎をしっかりと抑えて正しい方法で勉強すれば、コスパ良く点数を伸ばすことが可能です。

そこで、本コラムでは、刑事訴訟法の短答式試験・論文式試験それぞれの出題内容や勉強方法、勉強に当たっての注意点などについて詳しく解説していきます。

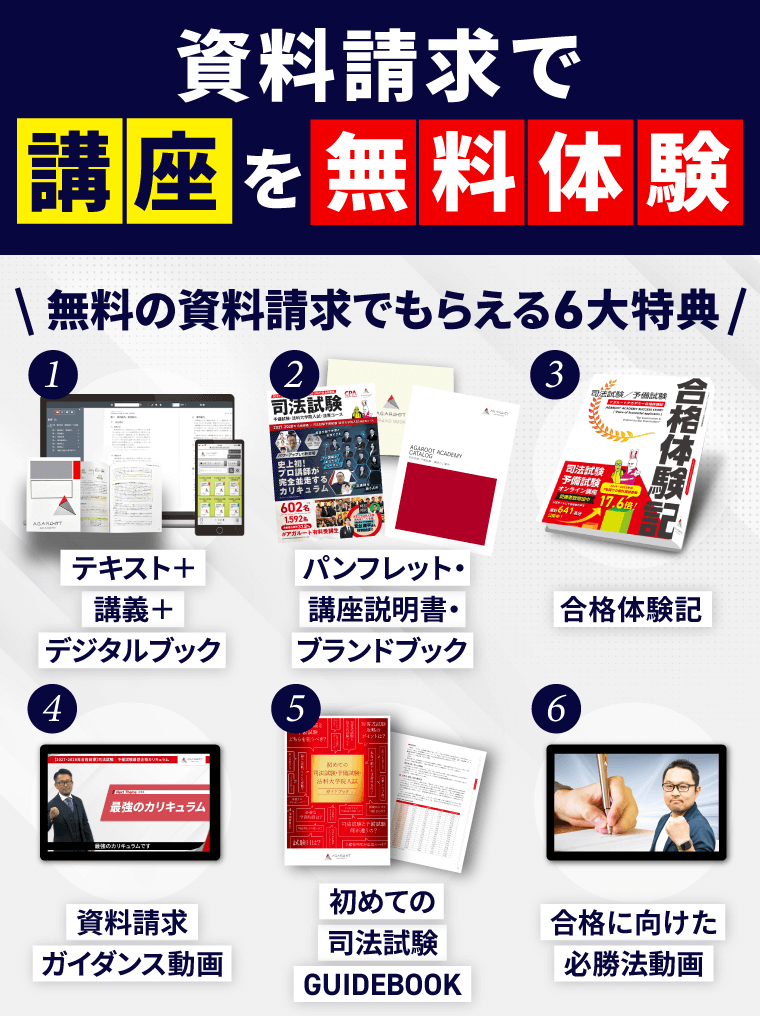

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変

- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

【動画】司法試験 予備試験 刑事訴訟法 一問一答で実力診断!(繰り返し学習用)

司法試験・予備試験における刑事訴訟法の重要性と難易度

司法試験・予備試験における刑事訴訟法の重要性と難易度について語るとき、まず刑事訴訟法の特性を理解することが重要です。

刑事訴訟法は、犯罪の捜査、処分、刑事訴訟の手続きなどを定めた法律であり、名前が似ている民事訴訟法とは大きく異なります。

得意不得意が分かれやすい科目である一方、刑事訴訟法は少ない勉強時間で高得点を取れる可能性が高い科目とも言えます。これは、法律知識だけでなく「事実の評価」という常識論で書くことができる部分に点が多く振られているからです。

刑事訴訟法の難易度は、その特性からくるものです。

法律知識だけでなく、事実の評価というスキルが求められるため、一見すると難しそうに思えます。しかし、これは逆に言えば、法律知識がなくても書ける部分があるということでもあります。つまり、推理力や論理的思考力があれば、高得点を取ることが可能です。

以上のように、刑事訴訟法はその特性から一定の難易度がありますが、適切な勉強方法と教材選びにより、短期間で高得点を取ることが可能な科目でもあります。

これらを踏まえ、刑事訴訟法の学習に取り組むことで、司法試験・予備試験への道が開けるでしょう。

短答式試験に合格するために必要な刑事訴訟法の勉強法

司法試験の短答式試験においては、憲法・民法・刑法の3科目のみしか出題されませんが、司法試験予備試験の短答式試験では、刑事訴訟法を含め法律基本7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)全てが出題されます。

刑事訴訟法の短答式試験においては、判例知識や条文知識を問う問題のほか、いわゆる現場思考型の問題が出題されることもままあります。

そのため、この章では、司法試験予備試験の短答式試験に合格するための刑事訴訟法の勉強方法について説明していきます。

判例についての正確な知識を身に付ける

刑事訴訟法の短答式試験においては、判例についての正確な知識を身に付けることが特に重要になります。

たしかに判例知識が重要なのは刑事訴訟法に限ったことではありません。しかし、「立法がピラミッドのように沈黙するとき、判例はスフィンクスのように奮い起つ」という比喩にも現れているように、刑事訴訟法については、長らく立法が停滞し、代わりに判例が非常に重要な役割を担ってきたという歴史があります。そういった意味でも、刑事訴訟法は判例学習が特に重要な科目であるといえるでしょう。

また、刑事訴訟法の短答式試験の形式としては、選択肢ごとにその正誤を問うものが多く、民事系科目のように、選択肢の組み合わせなどによって正答を絞るのが難しい形式になっています。そのため、判例知識については、結論だけの漠然とした知識ではなく、理由付けまで含めた正確な知識を身に付ける必要性が高いといえるでしょう。

具体的な勉強方法としては、判例集の事案と判旨を一度通読してみることがおすすめです。その際には、判例の射程を意識しながら読み進めるようにしましょう。

細かな手続き面に関しては逐一条文を確認する

刑事訴訟法の短答対策においては、判例知識のほか、条文知識を身に付けることも重要です。

そのため、刑事訴訟法の短答式試験の勉強の際には、逐一条文を引いて確認することを心がけましょう。

特に、捜査の期間制限や公判前整理手続に関しては、手続が複雑で条文も多岐にわたるため、一度関連条文を素読してみることをおすすめします。

条文を読むだけでは理解しにくい場合には、一度自分なりに図を書いてみるなどしてもよいでしょう。また、択一六法などの参考書には、捜査の期間制限や公判前整理手続などの複雑な分野が分かりやすくまとまっていることも多いため、そうした参考書を上手く活用するのもおすすめです。

過去問を繰り返し解く

これは全科目に共通することですが、刑事訴訟の短答対策においても、過去問を繰り返し解くことは非常に重要です。

この際に注意することは、問題に正解したらそれで大丈夫だと満足するのではなく、選択肢ごとに理由付けが説明できるまで繰り返し解くということです。

過去問演習のおすすめの方法としては、選択肢ごとに印を付けながら解く方法があります。

例えば、理由付けまで分かっていて自信をもって答えられる問題には○、結論はなんとなく分かるが理由付けまでは自信のない問題には△、結論も理由付けも全く分からない問題には×、といった感じで印を付けていきます。

このように印を付けておけば、2周目以降にどの問題を重点的にやればよいのか、直前期にどの問題を優先的に復習すればよいのかということが一目で分かります。

また、問題を解いた後には、関連する条文や判例についても確認し、復習することを忘れないようにしましょう。

論文式試験に合格するために必要な刑事訴訟法の勉強法

論文式試験においては、司法試験・予備試験ともに刑事訴訟法が出題されるため、どちらを受験する場合であっても、刑事訴訟法科目の対策を行う必要があります。

現行の司法試験・予備試験においては、基本的に事例問題が出題されますが、中には複数の学説を比較させる問題が出題されることもあります。

そこで、この章では、刑事訴訟法の論文式試験の勉強方法について解説していきます。

判例についての理解を深める

前の章でも説明したとおり、刑事訴訟法においては判例が重要な役割を担ってきました。そのため、刑事訴訟法の論文式試験を解くにあたっても判例知識は欠かせません。

司法試験・予備試験の刑事訴訟法の過去問を見てみても、判例をベースにした問題が頻繁に出題されており、判例学習が重要であることは明らかであるといえるでしょう。

もっとも、この際に注意してほしいのは判例の射程を意識するということです。短答式試験の対策においても、判例の射程を意識することは重要であると述べましたが、論文式試験の対策においてはその意識がより一層重要であるといえます。

刑事訴訟法の論文式試験では、判例を題材としながらも、判例とは微妙に事案を変えたものがよく出題されます。したがって、特に当てはめの段階においては、判例との差異を意識しながら、具体的な事案に応じた当てはめを行う必要があります。

そのため、判例と似た事案が出題されたからといって、すぐにその判例の規範や結論に飛びつくのは控えた方が良いでしょう。判例との事案の差異を意識した論述ができるように、日頃から論文式試験の対策を行う必要があります。

出題趣旨・採点実感を読み込む

司法試験・予備試験では、毎年試験後に、司法試験委員会から出題趣旨や採点実感というものが発表されています(予備試験では出題趣旨のみが発表されます)。

これらの出題趣旨・採点実感は、いわば司法試験委員会からのメッセージであり、出題趣旨や採点実感を読み込み分析することは、全科目に共通して非常に重要であるといえます。

もっとも、その中でも刑事訴訟法については、出題趣旨・採点実感の重要性は特に高いといえるでしょう。

刑事訴訟法の場合、出題範囲がそれほど広くないため、典型論点や重要論点については何度も繰り返し出題される傾向にあります。そのため、他の科目と比較しても、過去問と類似の問題が出題されることが多く、過去問の出題趣旨や採点実感が役立つ場合が多いのです。

具体例を挙げると、強制捜査と任意捜査の区別は、刑事訴訟法の論文式試験においては頻出の論点であり、出題趣旨や採点実感においても、度々言及されています。

年によっては、出題趣旨や採点実感において、強制捜査の定義や任意捜査の判断枠組みなどが、細かく説明されている場合もあるため、これらの規範を頭に入れておくことが、試験対策上は非常に有効であるといえるでしょう。

このように、特に刑事訴訟法においては、出題趣旨や採点実感の有用性が高く、時にはそれらが教科書のような役割も担ってくれるため、出題趣旨・採点実感を読み込むことは非常におすすめの勉強方法といえます。

過去問を繰り返し解き、実際に答案を書いてみる

刑事訴訟法の論文式試験対策においては、過去問を繰り返し解くことも重要です。

前述のとおり、刑事訴訟法の論文式試験は出題範囲がそれほど広くないこともあり、規範の部分では差がつかないことが多いです。そのため、近年の刑事訴訟法の論文式試験では、当てはめ部分で差がつくといわれており、過去問演習の際にもこの点を意識した演習を行う必要があります。

したがって、刑事訴訟法の対策においては、実際に答案を書いてみることが重要であるといえるでしょう。

自分が書いた答案と合格答案とを見比べて、充実した当てはめを行うにはどのような論述を行なえばよいのか研究してみることがおすすめです。

刑事訴訟法の勉強法においてやってはダメなこと

ここまで、刑事訴訟法の勉強方法について説明してきましたが、実際に勉強を行う上でどのようなことに気を付ければよいのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、この章では、刑事訴訟法の勉強においてやってはいけないこと3つを説明していきます。

事案の具体的事情を無視した論述を行うこと

1つ目は、「事案の具体的事情を無視した論述を行うこと」です。

前の章でも説明したとおり、刑事訴訟法の論文式試験においては、判例の事案を微妙に変えた問題が多く出題されます。

しかし、この際に判例の規範や結論に安易に飛びつくのは得策ではありません。司法試験・予備試験の採点者が期待しているのは、判例との差異を意識した上での論述なので、判例の事案と異なる部分については特に厚く論じる必要があります。

特に、近年の司法試験や予備試験においては、設問事例の記載がかなり詳細な場合が多く、そのような具体的事案に即した論述が求められる傾向にあります。

そのため、日頃の答案練習から、問題文に書かれている具体的事実をできるだけ多く拾い上げることを心がけるようにしましょう。

抽象的な論証パターンを暗記すること

2つ目は、「抽象的な論証パターンを暗記すること」です。

前の章でも説明したとおり、近年の司法試験・予備試験の刑事訴訟法科目においては、特に当てはめ部分の論述で差がつくといわれています。

もっとも、充実した当てはめをおこなうためには、当てはめの元となる規範がしっかりしていなければなりません。

刑事訴訟法の問題の場合、多くは、相反する2つの利益の比較衡量によって妥当な結論を導いていくのですが、その際に、「人権保障と真実発見との調和」などという漠然とした規範を出すだけでは、充実した当てはめを行うことが出来ません。したがって、判例の規範や考慮要素を参考に、事案の性質に応じた規範を導出することも非常に重要です。

規範を暗記する際には、このような点も意識できると良いでしょう。

マイナーな論点にまで学習を広げすぎること

3つ目は、「マイナーな論点にまで学習を広げすぎること」です。

司法試験・予備試験の刑事訴訟法科目においては、典型論点以外のマイナー論点について出題されることも時々あります。

しかしながら、マイナー論点にまでむやみに学習範囲を広げすぎるのはあまりおすすめできません。司法試験・予備試験は結局のところ相対評価の試験であるため、マイナー論点の出来に関しては周囲の受験生とほとんど差がつかないからです。

逆にいうと、周囲の受験生のほとんどが落とさないような典型論点を落としてしまうと、そこで大きく差が開いてしまいます。そのため、マイナー論点にまで手を広げるくらいなら、頻出論点を何度も復習する方が効率が良いといえるでしょう。

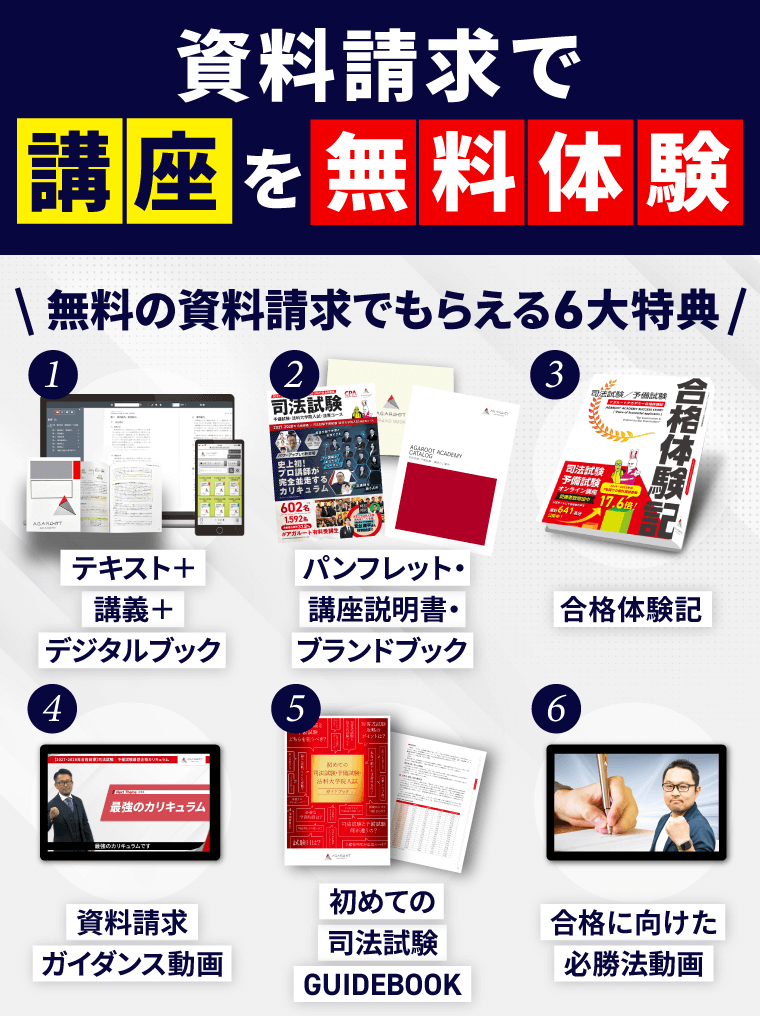

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る