司法試験・予備試験の経済法 勉強法!選択科目としての特徴は?

司法試験・予備試験の選択科目である経済法について、勉強方法はどうすればいいのか、知りたいとお考えではないでしょうか?

この記事では、選択科目を検討中の方や経済法を選択された方に向けて、経済法の特徴や勉強法、メリット・デメリット、出題範囲、問題形式、配点などを解説しています。

高得点を取るためのコツも紹介していますので、ぜひご活用ください。

<選べる科目別講座!>選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

経済法とは?特徴は?

司法試験、予備試験の選択科目としての経済法は、主に独占禁止法の理解が問われる科目です。

独占禁止法とは、事業者が互いに「他社よりも良い品質の商品を作ろう」「より低価格で販売しよう」と競い合う結果、消費者はより良い品質の商品をより低価格で購入することができるようになり(これを「市場の競争機能」などと呼びます。)、ひいては国民経済が発展していくという考えに基づき、市場の競争機能に悪影響を与える事業者の行為を規制する法律です。

他の科目との大きな違いは、他の科目では人の生命・身体・財産などの個別的・具体的な権利利益が保護法益として扱われているのに対して、独占禁止法では市場の競争機能といった抽象的な概念が保護法益として扱われている点です。

つまり、経済法では、より広い視点(経済的な視点)で物事を捉える必要があります。

経済法のメリット

経済法を選択することによるメリットは、以下のとおりです。

暗記量が少ない

経済法は他の科目と比較しても、絶対的な暗記量が少ない科目です。

覚えるべき量が少ないため、科目1つに対する負担も少なく、また一度覚えてしまえば安定して得点を得ることができる試験科目といえます。

内容がわかりやすい

経済法という科目は内容が非常にわかりやすく、理解しやすいという特徴もあります。

例えば、独占禁止法では、市場の競争機能という観点から規制すべき行為類型が定められています(この点において、刑法と類似していることがわかります。

刑法でいう犯罪類型行為が独禁法でいう規制対象となる行為類型です)。

そして当該規制類型に該当するか否かを判断する際には、形式的に条文上規制された行為にあたるかどうか、及び実質的に市場の競争機能に悪影響を及ぼす効果を有するか否か、という2つの観点から判断されることになります。

経済法のデメリット

経済法のデメリットは以下のとおりです。

当てはめが苦手な人には向いていない

経済法では、当てはめが重視される傾向にあります。

つまり、経済法では規制対象となる行為に該当するか否かが重要であるということです。

そのためには条文解釈はもちろん、より一層重視されるのが当てはめです。

問題文に与えられた事情をどれだけ拾い、どれだけ評価し、当てはめることができるか、といった力によって同じ事実を問題文から抽出していたとしてもその評価は異なってきます。

また、比較的あてはめの文量が多くなる傾向にあるため、問題文から事実を拾い、規範に当てはめをする作業が苦手な人にとっては慣れるまで時間がかかる恐れがあります。

実務での活用範囲は限られている

経済法を実務で活用する範囲は限定的と言わざるを得ません。

もちろん、ゼロではありませんが企業法務等をメインに取り扱っている事務所などでない限り、独禁法がメインで問題となる紛争を取り扱う機会は少ないと言えるでしょう。

経済法の出題範囲、問題形式、配点

ここでは、経済法の出題範囲や問題形式、配点について詳しくご紹介します。

経済法を学習するうえで、どのような問題が出題されているのか出題範囲を知ったうえで学習計画を立てることが非常に大切ですので、確認してみましょう。

経済法の出題範囲

経済法の出題範囲は限られています。

出題されるのは、主に独占禁止法です。

独占禁止法の学習を中心に学習することが肝要になります。

さらに、独禁法の学習が中心となる中で、特に不当な取引制限(カルテル・入札談合)に関する論点、及び企業結合(水平型企業結合又は垂直型企業結合)の論点は例年の傾向からすると、頻出論点の1つです。

このように、経済法では出題範囲が限られていることから、出題傾向の高い論点も必然的に絞ることができます。

経済法の問題形式

経済法の問題形式は、例年の傾向からすると、設問が1つのみ出題される傾向にあります。

その分、問われている内容が漠然としていることもあるので注意が必要です。

経済法の配点

経済法の配点については、司法試験では100点満点であり、予備試験では50点満点となっています。

法務省が公表している問題文上、各設問の配点については記載されていないため、それぞれの設問にどれくらいの配点がなされているのかはわかりません。

経済法で高得点を取るための勉強法

ここでは、経済法で高得点を取るために必要な勉強法について詳しくご紹介します。

効率的に必要な内容を習得するためには、きちんと対策を練ったうえで学習することが重要です。

そのため、以下の点を意識したうえで学習することで、より最短ルートで、経済法の分野で高得点を目指すことができます。

答案の型(思考方法)を覚えることが大切

独禁法の答案の枠組みを覚えることが大切です。

まず、独禁法では規制対象となる行為を特定する必要があります。

そのためには、

①問題となり得る条文を見つけ出す(条文の抽出)

②当該条文をもとに条文解釈を行う(客観的な行為要件の検討)

③同時に当該行為は、独禁法が規制しようとしている効果を生じさせる効果があるか(実質的な効果の検討)

といった流れを意識することが大切です。

このような流れを理解し、意識した勉強をするだけ独禁法の理解度が大きくことなってきます。

①については、問題文から規制対象なり得る行為を見つけたうえで、適用されるであろう条文にあたりを付けることが必要です。

そのため、日頃からどの条文がどのような行為を規制しているのか、といった視点で条文の理解を進めるとよいでしょう。

②については、条文の解釈が重要になります。その際、規制趣旨から丁寧に論じることが大切です。

ですので、単に規範を覚えるのではなく、条文の趣旨を意識したうえで趣旨から規範を導くといった思考で常に規範を理解するようにしましょう。

③については、効果面から行為を考えることが大切です。

つまり、規制対象となる行為は規制すべき効果(弊害)が生じるからこそ、規制されています。

そのため、客観的な行為それ自体に該当したとしても、効果面で何ら弊害(独禁法が規制しようとしている効果)が生じなければ、そもそも規制すべき意味がありません。

上記のことを基本書や問題演習を繰り返すなかで、常に思考パターンとして意識をして学習することが肝要です。

インプットよりもアウトプットをメインに学習すること

独禁法は、当てはめ力が問われる試験です。

司法試験の経済法の問題を見てみると、令和5年度の問題では設問として「甲製品協会による本リサイクルシステムの構築・実施について、私的独占の禁止及び公正取引の 確保に関する法律上の問題点を分析して検討しなさい。」と記載されているだけです。

この文面からもわかるように、問題文の指示が他の試験科目と比較して、非常に抽象的な文言になっています。

そのため、問題文上から、具体的な事実を抽出し、条文解釈をしたうえで丁寧に当てはめをしなければ得点は延びません。

そして、当てはめが重視される科目である以上、当てはめの力を伸ばさなければいけませんが、基本書を読み込むだけでは力が付きません。

実際に問題を解き、自分の手で自分の言葉で答案を作成しなければあてはめの力は伸びないと考えた方が良いです。

ですから、インプットがある程度終わった段階で、早いタイミングでアウトプットの練習をすることが大切です。

その際は、単に答案構成で終わるのではなく、答案を実際に書くことが重要です。

はじめは時間がかかるかもしれませんが、その繰り返しをすることにより着実にあてはめ力が身に付き、自然に経済法で高得点を取る実力がついているはずです。

過去問演習を数多くこなすこと

では、アウトプットの教材として何がよいかというと、やはり司法試験の過去問です。

司法試験の過去問は、問題が洗練さ、司法試験委員がどのような意図で出題をし、どのような答案が優良な答案として評価されているのかも、出題趣旨や採点実感を参照することで知ることができます。

そのため、過去問演習を何度も繰り返し、その度に何度も出題趣旨や採点実感を参照するといった勉強方法をすることが大切です。

経済法を勉強する上での注意点・ポイント

経済法を勉強するうえでの注意点とポイントについてご紹介します。

条文の理解を早めにすること

まずは条文の理解を早めに終わらせることが大切です。

経済法は当てはめ力が問われる試験であるため、多くの受験生は条文の選択・規範定立の過程については盤石であることが前提になります(そもそも、条文の選択や規範定立過程がおろそかであることは、当てはめ以前の問題です)。

当てはめ力を身に付ける前提として、条文の理解が正確にできていることが大切ですので、早めにあてはめ力を身に付ける学習に移行するためにも条文の理解を早めに終わらせることが肝要です。

答案作成時間を多めに確保すること(時間配分に要注意)

アウトプットの学習をする際には答案作成時間を多めに確保することが重要です。

当てはめを充実したものにするためには、答案検討時間を少しでも短くする一方で、答案作成時間を少しでも多く確保することが大切です。

そのためには、練習段階で自分が答案検討時間にどれくらいの時間がかかり、実際に答案を作成する時間はどの程度か(どの程度の枚数を起案できるのか)を事前に把握しておくことが大切です。

ですので、漫然と時間を気にすることなく、アウトプットの練習をするのではなく、時間を意識し、時間配分を考えながらアウトプットの練習をすることが非常に大切です。

過去問演習から頻出論点を知ること

過去問演習をする際にも、ただただ漫然と過去問演習をするのではなく、過去問ではどのような論点が出題されていたのかを意識的にまとめておくとよいです。

そうすると、何度も出題されている論点に気付けて、重要視されている論点を見つけることができます。

まとめ

司法試験、予備試験の選択科目のである経済法について、具体的な勉強方法や試験内容、出題傾向などについてご紹介しました。

経済法は比較的受験者が多い科目の1つです。

そのため、受験者間でのレベルも高いため、適切に対策を取らなければ合格点を勝ち取ることはできません。

ですので、本コラムで紹介した経済法の学習ポイントをぜひ勉強に取り入れて、高得点を目指していただければと思います。

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

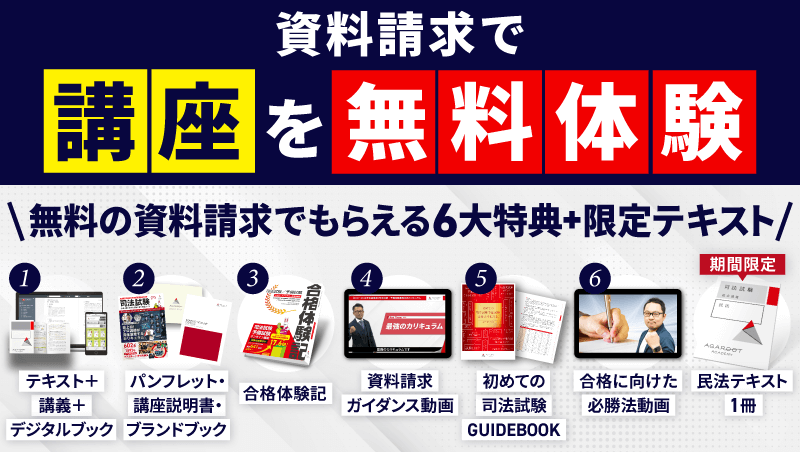

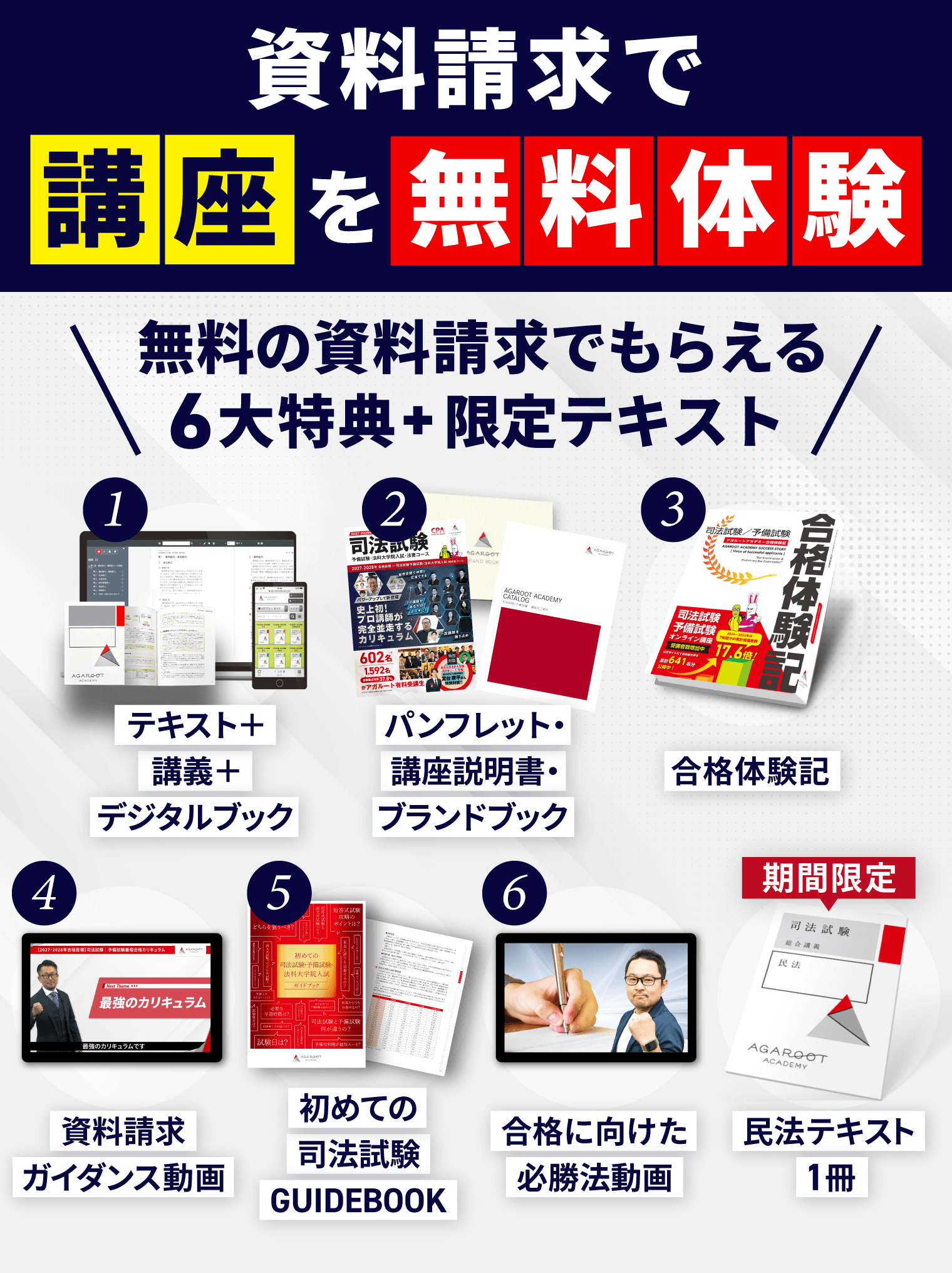

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る