【司法試験】選択科目の選び方!おすすめは?有利不利はある?コスパが良いのは?

司法試験の選択科目には、労働法、経済法、倒産法、知的財産法、租税法、環境法、国際公法、国際私法の8法があります。

司法試験・予備試験の受験を考えている方、勉強している方の中で選択科目を何にしようか迷われている方も多いのではないでしょうか。

令和4年予備試験からは選択科目が試験科目に追加されました。したがって、今までよりも早めに学習を始める必要があります。

このコラムでは、それぞれの選択科目の特徴、選択科目を選ぶ際のポイント、おすすめの選択科目、有利・不利な選択科目について解説します。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

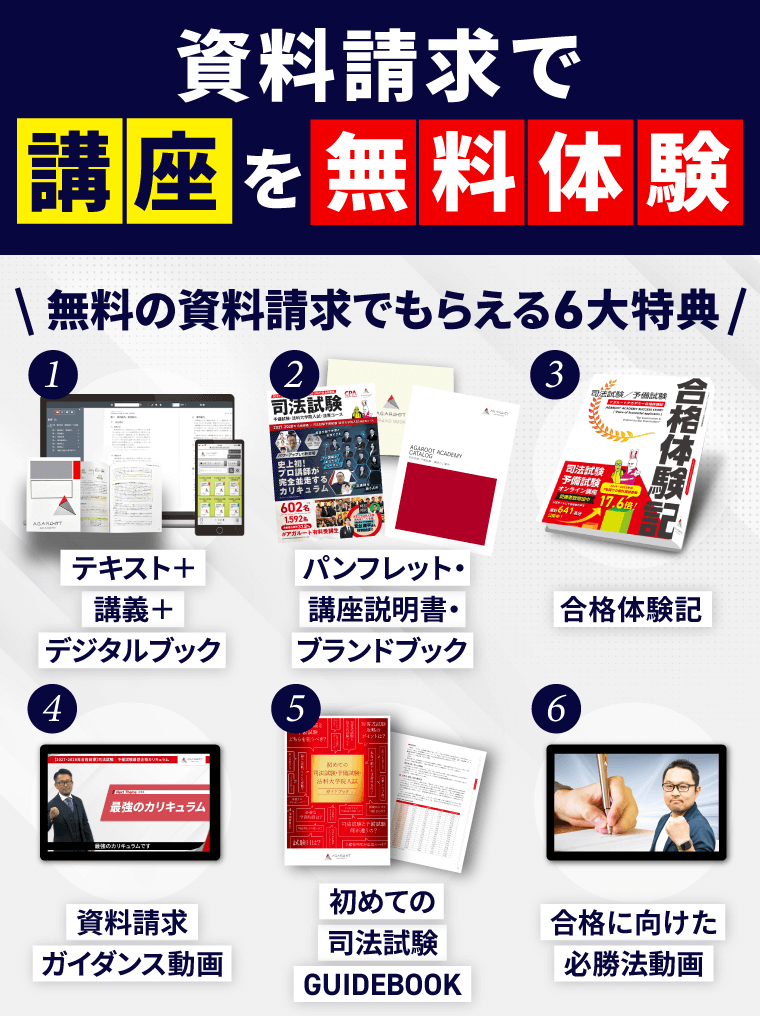

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、

司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

司法試験の選択科目とは?

選択科目には、労働法、経済法、倒産法、知的財産法、租税法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)、環境法の8つがあります。

これらの科目は予備試験でも同様に選択できます。

通常の司法試験の論文試験は各科目2時間の試験時間が設定されているのに対して、選択科目の試験時間は3時間と長めです。

そのため、他の科目と比べて時間が充分にあり、問題を深く考えることが必要です。

また、司法試験の1日目冒頭での科目として位置づけられているので、選択科目の結果が後続の5日間の心の持ちように深く影響する可能性があります。

選択科目で良いスタートを切れれば、続く科目も自信を持って臨むことができ、得点以外にも非常に重要な科目と言えます。

司法試験|選択科目ごとの特徴

次に科目ごとの特徴を解説します。

労働法

司法試験の労働法は、第1回(平成18年度)以降、最も多くの受験生が選ぶ科目として注目されています。

約3分の1の受験生が労働法を選択し、関連の教材や情報が豊富に存在しています。

このため、情報交換や自主ゼミの組成がしやすい点が魅力です。

多くの人々がアルバイトや正職として働いた経験があることから、労働法は身近な法律として捉えられています。結果として、多くの受験生にとってアプローチしやすい、イメージしやすい選択科目となっています。

経済法

経済法の選択科目は、独占禁止法の理解が中心です。

この法律は、事業者間の健全な競争を促進し、消費者が質の高い商品を手頃な価格で手に入れられるようにすることを目的としています。これを「市場の競争機能」と称します。

この機能を損なう事業者の行動を独占禁止法は制限します。試験では、特定の事業活動がこの法律の規制対象に該当するかが主要な問いとなります。

具体的な個人の権利や利益ではなく、「市場の競争機能」という一般的な考え方を保護することに重点を置いていることが特徴です。

倒産法

「倒産法」という総称は、破産法、会社法上の特別清算、民事再生法、会社更生法の4つを指しますが、固有の法律としての「倒産法」は実在しません。

司法試験では、破産法と民事再生法から1題ずつ出題され、多くの教科書は分厚いですが、出題範囲は限定的で、主に「条文の検索・あてはめ能力」が試されます。

実は、覚える知識は限られており、しかも民法や民事訴訟法と深く関連していることから、破産法を習得すると、民事再生法の大部分もカバーできます。

民事系に強いと、司法試験の成功率も向上する可能性があり、実際、倒産法を選んだ受験生の合格率は高いです。受験者の中で、倒産法は高い人気を誇り、労働法や経済法に次ぐ選択率を持っています。

さらに、倒産法は実務での応用が多く、将来の法律実務においても有益です。

知的財産法

知的財産法は、無体の権利である知的財産権を保護するための法律のカテゴリーを指し、特定の「知的財産法」という名の法律は存在しません。

主要に、特許法や著作権法などが該当しますが、司法試験の出題範囲はこれらに特化しています。

特許法は発明の保護を、著作権法は著作物の保護を目的としており、試験での主な問題はこれらの権利が侵害される事例に関するものが中心となります。

一般的に、理系以外の方が知的財産法の業務に従事するというイメージは薄いかもしれませんが、実際には文系出身の法律家も知的財産関連の案件に頻繁に関与しており、特に、商標に関するご相談や著作権に関する問題が増加している中、これに適切に対応できる法律家は非常に価値があります。

また、理系出身の方々は、ご自身の専門知識と特許法の知識を活かして実務で大きく活躍されることが期待されます。

知的財産法を専門とすることで、他の法律家との差別化を図り、業務の幅をさらに広げることができます。

租税法

租税法の出題範囲は、所得税法が中心で、関連する法人税法や国税通則法も対象となります。

企業の経営にとって、税務は欠かせない要素であり、実務上の重要性は高いです。

多くの弁護士は個人事業主として活動するため、確定申告の際に租税法の知識は役立ちます。租税法は頻繁に改正されることが特徴ですが、司法試験の問題に大きな影響はありません。

受験者の中で租税法を選ぶ者は全体の約7%と限られ、情報交換の場は少なめかもしれません。

しかし、租税の専門家は珍しく、この分野を深く学ぶことは独自の強みとなり、特に、税務の視点からのアドバイスができる法律家は、多くの企業にとって非常に価値があるでしょう。

国際関係法(公法系)

令和6年度の司法試験において、国際公法を選んだ受験者は71名、全体のわずか1.9%に過ぎませんでした。これは、選択科目の中で最も少ない数字です。

この少なさから、予備校の講座や司法試験対策の教材も限られており、教材の点で学びづらいと感じるかもしれません。

しかし、その裏返しとして、競争が少なく、しっかりとした準備をすれば得点のチャンスは大いにあると考えられます。

特に、最低得点を下回る受験生(足切りされる受験生)が非常に少ないのも、国際公法の大きな特徴です。実際、令和6年度では、そのような受験生は0人でした。

国際関係法(私法系)

国際私法は、異なる国の間での私人の紛争を解決する際に参照される法律です。

例として、日本人とフランス人の争いは、どちらの国の法律で対処すべきかという疑問が生まれることがあります。

この疑問を解決する法律が、国際私法、または抵触法です。日本では、「法の適用に関する通則法」がその主要な法律として知られています。

さらに、このような国際的な紛争を日本の裁判所で取り扱えるかどうか、つまり国際裁判管轄の問題も考慮されます。

これは、日本の民事訴訟法や人事訴訟法で規定されており、司法試験の学習範囲にも含まれています。

環境法

令和6年の司法試験において、環境法を選択した者は124名(全体の3.3%)で、国際公法に次ぐ少数派でした。

従来、この科目の教材は限られていましたが、令和4年の予備試験の選択科目導入により、予備校の教材や講座が増加し、学びやすくなりました。

環境法は「脱炭素」の動きと密接に関わる法域であり、実務の注目度が高まっています。選択者が現在は少ないため、確固たる対策で上位合格や実務でのリーダーとしての地位を狙うチャンスが広がっています。

司法試験|選択科目の選び方

次に、選択科目を選ぶ際のポイントについて、

- 人気のある科目を選ぶ

- 得意科目を選ぶ

- 実務で使うかどうかで選ぶ

- コスパの良さで選ぶ

- 合格率で選ぶ

- 勉強時間で選ぶ

という5つの観点から解説します。

人気のある科目を選ぶ

1つ目のポイントは人気の科目を選ぶという点です。

令和6年司法試験の受験者数をみると、労働法、経済法、倒産法、知的財産法、国際私法の順で多くなっています。

人気のある科目であれば、需要がある分、司法試験向けの参考書が多かったり、法科大学院での授業が充実していたりすることが考えられます。

独学で予備試験を目指しているという方であれば、教材がどれくらい充実しているかによって、勉強のしやすさが大きく異なります。

法科大学院生であれば、講義系の授業、演習系の授業の両方がそろっている科目を選べると、試験対策に有益です。

この法律が得意という方や将来この法律を使う仕事につきたいという方でなければ、人気の科目を選ぶのがおすすめです。

得意科目を選ぶ

2つ目のポイントは得意科目を選ぶという点です。

法科大学院の授業や入門書で実際に勉強してみて、成績がよかった科目や理解が容易だった科目を選べると、その後の本格的な勉強もスムーズに運びます。

また、選択科目の中には、ある科目の特別法となっている関係にある科目や、基本7法と似ている科目もあります。

そのような観点からは、基本7法で得意な科目と関連する法律を選択するというのもひとつの方法です。

労働法は、労働契約を規律している法律ですので、民法の考え方に近いところがあります。

経済法は、刑法の構成要件のように条文上の要件を検討していきます。

また、競争促進効果と競争阻害効果の比較衡量を行うため、憲法のあてはめの考え方をしています。刑法や憲法が得意という方におすすめです。

倒産法は、倒産手続に関する法律であるため、民法や民事訴訟法と近い関係にあります。

知的財産法は、民法(物権法・不法行為法)や行政法と特別法の関係にあります。

環境法は、行政法や民法の不法行為法と密接な関わりがあります。基本7法の中で得意な科目や伸ばしたい科目から、それに近い科目を選ぶのもおすすめです。

実務で使うかどうかで選ぶ

3つ目のポイントは実務で使うかどうかという点です。

実務で使う法律であれば、司法試験の知識をそのまま実務に生かすことができます。

もっとも、司法試験で求められる知識と、実務で必要となる知識には差があります。

しかし、実務に入ってから、その法律を一から勉強しなくてもよいというメリットがあり、興味がある分野と関連する法律を調べて、実務で使用する法律を選択科目に選ぶ人も多いです。

あくまで一例ですが、将来、特許系の法律事務所に入所する方や企業内弁護士になる方は知的財産法を、いわゆる町弁と呼ばれる法律事務所に入所する方は労働法や倒産法をよく使います。

コスパの良さで選ぶ

4つ目のポイントはコスパの良さで選ぶという点です。

選択科目にあまり時間を掛けたくないという方に重要なのが、どれだけ時間をかけずに合格水準の答案を書くかというポイントです。

暗記量が少ないといわれている科目は、経済法、環境法、国際私法です。反対に、労働法、租税法、知的財産法は暗記量が多いといわれています。

アガルートの合計講義時間は、経済法が24時間、国際公法が31.5、租税法が34.5時間、倒産法が35時間、国際私法が41.5時間、環境法が45.5時間、労働法が52.5時間、知的財産法が56時間となっています。

インプットの時間が多く求められる科目と、アウトプットの時間が多く求められる科目があるので、講義時間だけでは全体で必要な勉強時間を把握することはできませんが、参考にしてみてください。

暗記量が少ない科目では、その分あてはめの充実度によって合否の差が付きます。

暗記量が多い科目でも、条文の要件の意義・規範を多く暗記する必要がある科目と、条文操作を行うことによって解答を導く科目があります。

したがって、条文操作や規範定立、あてはめのうち、得意としている力が求められる科目を選ぶのもおすすめです。

合格率で選ぶ

5つ目のポイントは合格者の割合で選ぶという点です。

| 科目 | 受験者 | 受験者の割合 | 合格者数 | 合格者の割合 |

|---|---|---|---|---|

| 労働法 | 1072 | 28.6% | 503 | 31.6% |

| 経済法 | 789 | 21.1% | 344 | 21.6% |

| 倒産法 | 566 | 15.1% | 255 | 16.0% |

| 知的財産法 | 552 | 14.7% | 229 | 14.4% |

| 租税法 | 199 | 5.3% | 62 | 3.9% |

| 国際関係法 (公法系) | 71 | 1.9% | 26 | 1.6% |

| 国際関係法 (私法系) | 373 | 10.0% | 145 | 9.1% |

| 環境法 | 124 | 3.3% | 28 | 1.8% |

令和6年司法試験の、合格者の割合のトップ3は、労働法、経済法、倒産法となりました。

人気のある科目とも共通しますが、合格者が多い分、司法試験対策がしやすい科目です。

中でも労働法は合格者のうち3割を超えており、非常に多くの合格者が労働法を選択していることがわかります。

短答式試験に合格し、論文式試験が採点対象となったもののうち、司法試験に合格した者の割合は倒産法が最も多くなっています。それらのデータも参考に選択科目を選べるとよいです。

勉強時間で選ぶ

とにかく選択科目の学習に時間をかけたくないという方は、必要な勉強時間が短いものを選ぶという手もあります。

参考としてアガルートの講義時間でランキングを付けました。

| 順位 | 選択科目 | 講義時間 |

| 1位 | 経済法 | 25時間 |

| 2位 | 国際公法 | 38時間 |

| 3位 | 租税法 | 40時間 |

| 4位 | 国際私法 | 46時間 |

| 5位 | 知的財産法 | 63時間 |

| 6位 | 倒産法 | 64時間 |

| 7位 | 環境法 | 65時間 |

| 8位 | 労働法 | 69時間 |

1番講義時間が短いものが経済法(25時間)、2番目が国際公法(38時間)、3番目が租税法(40時間)、4番目が国際私法(46時間)、5番目が知的財産法(63時間)という順になっています。

ただし、勉強時間が短い=難易度が低いというわけではありませんので、その点は考慮しておいた方が良いでしょう。

司法試験|選択科目でおすすめなのは倒産法!

以上のポイントをもとに、おすすめする選択科目は倒産法です。

ここでは、1.圧倒的にコスパがいい、2.実務でよく使う、3.合格率が高いという3つの理由を解説します。

圧倒的にコスパが良い

1つ目の理由は圧倒的にコスパがいいという点です。

倒産法は、簡単にいうと、お金を支払えなくなった場合の処理の仕方に関する法律です。売買契約や消費貸借契約に基づいてお金を支払うということは民法で勉強しています。

そして、お金を支払ってもらえない場合には、通常であれば民事訴訟を提起します。

そのような通常の手続きで解決することができなくなった場合に使われるのが倒産法です。

したがって、民法や民事訴訟法の考え方や制度に類似する法律が多くあります。

そうだとすると、倒産法で必要な知識の多くは民法や民事訴訟法で勉強していることが多く、新しく身に着ける必要がある知識が少ないです。よって、他科目よりも勉強する時間が少ないと考えられます。

また、民法、民事訴訟法と共通点が多いため、倒産法を勉強することは、民事系科目の理解を深めることに繋がります。

民事系科目が得意という方だけでなく、苦手な方や伸ばしたいという方にもおすすめです。

倒産処理の知識は法曹デビューした後すぐに活用できる

2つ目の理由は、実務でよく使うという点です。

いわゆる町弁と呼ばれる法律事務所に入所する方、裁判官になる方は、1年目から破産事件にかかわることが多いです。個人の破産や会社の倒産手続きで、司法試験での知識を役立てることができます。

司法試験に向けて倒産法の知識をつけておけると、実務に出て一から勉強する必要がなくなります。

合格率が高い

3つ目の理由は、合格率が高いという点です。

令和6年司法試験では、倒産法の採点対象者数が566人、合格者数が255人で合格率は3位でした。

令和5年司法試験では、倒産法の採点対象者数が608人、合格者数が292人で合格率は3位でした。

令和4年司法試験では、倒産法の採点対象者数が420人、合格者数が207人で合格率は4位でした。

司法試験|選択科目で有利不利はある?

最後に、選択科目で有利になる科目を3つ、不利になる科目を2つ紹介します。

有利になる科目は倒産法と労働法と知的財産法。不利になる科目は国際公法と環境法としました。

下記にて詳しく解説します。

有利になる科目

有利になると考えられる科目は、倒産法、労働法、知的財産法の3法です。

倒産法

前章で解説した通り、有利な科目のひとつは倒産法です。

倒産法では、破産法と民事再生法が出題されています。もっとも、破産法と民事再生法では共通する点が多いため、破産法の学習が中心となります。

労働法

労働法の出題範囲は、労働基準法・労働契約法・最低賃金法といった個別的労働関係法と、労働組合法と労働関係調整法といった集団的労働関係法があります。

出題範囲が広いこと、暗記量が多いため、必要な学習時間は他科目よりも多い傾向にあるでしょう。

しかし、受験者数がトップで、教材や法科大学院での授業も豊富と考えられます。

また、アルバイトをされていた方や、社会人経験者の方にとって身近な法律で、親しみやすい法律といえます。

そして、実務に出た後に、未払賃金の請求や、雇用関係の確認の請求など、かかわる機会が多い法律とされています。

知的財産法

知的財産法は、特許法と著作権法が出題されています。

実務で知財系の法律事務所や企業法務に興味がある方は、司法試験での知識が役立ちます。

知的財産法は、民法、民事訴訟法、行政法と特別法の関係にあります。それらの科目が得意、興味があるという方にとっては理解がしやすいでしょう。

司法試験でよく出題されている条文が多いため、必要となる勉強量は多くなりますが、条文操作を行うことで解答できる問題も多く、あてはめが少ないというメリットがあります。

あてはめよりも条文操作が得意という方におすすめの科目です。

不利になる科目

不利になると考えられる科目は、国際公法、環境法の2法です。

国際公法

国際公法の出題範囲は国際法、国際経済法、国際人権法の3法です。

このうち、国際経済法の出題可能性は低いといわれています。

国際公法を選択している受験生は全体の1.2%で選択科目の中で最も少なくなっています。

したがって、司法試験向けの教材や法科大学院での授業も少なく、試験対策をしにくいというデメリットがあります。

実務でかかわる弁護士も少ないと思われ、生かせる場面もあまりないと考えられます。

環境法

環境法の受験生は全体の4.2%で国際公法に続いて少なくなっています。

したがって、司法試験向けの教材や法科大学院の授業も少ないです。

もっとも、環境法は民法の不法行為分野と行政法分野と重なる部分も多く、国際公法よりは独学での対策は取りやすい側面もあります。

司法試験の選択科目で迷ったら?

コスパで選びたい人には、倒産法がおすすめ

上記でも述べた通り、司法試験の選択科目をコスパで選びたい人には倒産法がおすすめです。

倒産法は、他の選択科目に比べて学習範囲が比較的コンパクトにまとまっています。そのため、短期間で集中的に学習することが可能です。倒産法は、民法や民事訴訟法と密接に関連しています。これらの基本科目をしっかり学習していれば、倒産法の理解もスムーズに進み、相乗効果が期待できます。

合格率も全体の中では上位の年度が多く、とにかく効率良く選択科目の対策をしたい方に適しています。

人気科目を選びたい人には、労働法がおすすめ

司法試験の選択科目を人気で選びたい人には労働法がおすすめです。

労働法は、身近なテーマであり、司法試験の選択科目の中でも常に高い人気を誇っていて、受験者数も多い科目です。

そのため、教材や講座が充実しており、情報収集がしやすいという特徴があります。

モチベーション維持が不安な人には、興味のある科目がおすすめ

司法試験の選択科目選びで、モチベーション維持を最優先するなら、最も興味を持てる科目を選ぶことを強くおすすめします。

興味のある分野であれば、学習自体が苦にならず、むしろ楽しいと感じることができます。

そのため、長期間にわたる試験勉強でも、高いモチベーションを維持しやすくなります。

まずは予備校の選択科目講座ガイダンスなどを見て、各科目の中で、どれに興味を惹かれるか確かめてみることをおすすめします。

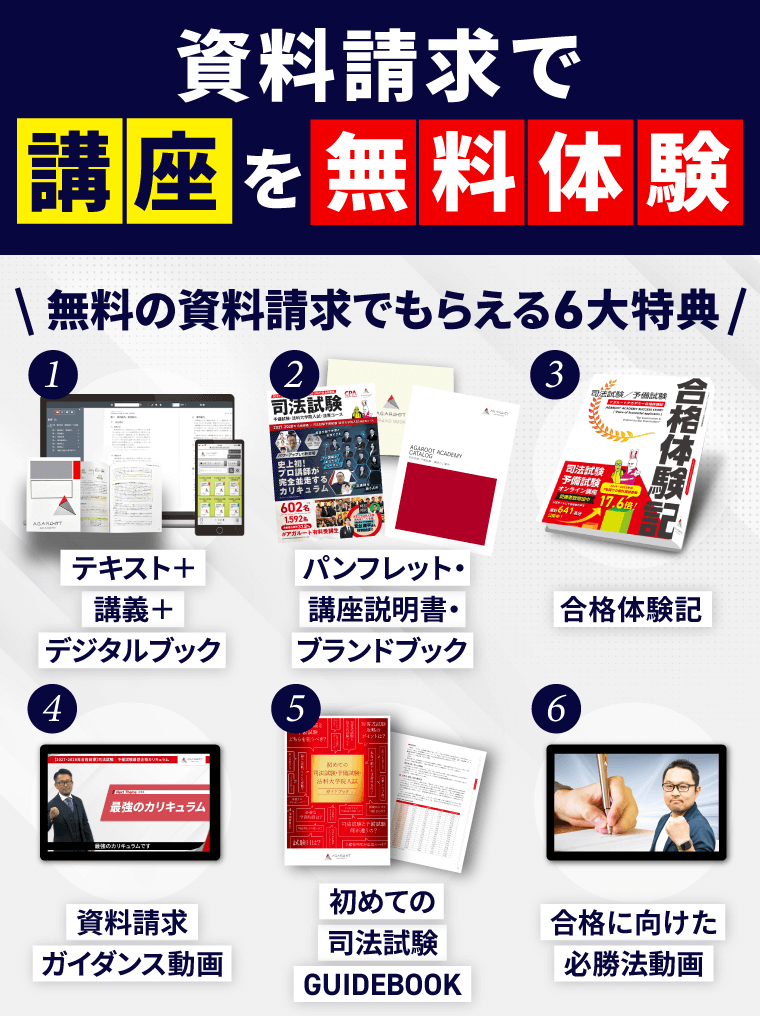

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!!

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る