司法試験・予備試験の知的財産法 勉強法!問題例や出題範囲は?

司法試験・予備試験の知的財産法の勉強方法について、知りたいという方は多いのではないでしょうか。

勉強の進め方やポイント、注意点など詳しく説明していますので、選択科目で知的財産法を選択される方はぜひ参考にしてみてください。

<選べる科目別講座!>選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

目次

知的財産法とは?特徴は?

知的財産法は、特許法・実用新案法・意匠法・著作権法・商標法などを総称した法律の呼称です。

知的財産法という法律はありません。

そして、司法試験で選択科目としての知的財産法で出題されるのは、特許法と著作権法の2つのみです。

・特許法・・・特許権を取得した発明を他人が侵害した場合に問題となる法律

・著作権法・・・著作物を無断で利用した場合に問題となる法律

このように、知的財産法は日常生活において身近であり、イメージもしやすい法分野になります。

さらに、現在、日々新たな発明が特許権取得のため申請され、著作物が生成されているとともに、その特許権や著作権を侵害している事例も同様に数多く散見されています。そのため、従来よりも特許権や著作権に対する意識や関心が非常に高まっており、需要が高まっている法分野である、というのも特徴の1つです。

知的財産法の出題形式や配点、傾向

1 知的財産法の出題形式

司法試験における知的財産法の出題形式は、例年の傾向でいうと設問は2つ、そして各設問には小問が数問(2つから3つ)設けられていることが多いです。

問題文の文量は、それほど長文ではなく、また、設問ごとに前提とする事実は独立しています。

そのため、各設問に応じて事例が異なるかたちで出題される傾向にあります。

各設問では、「~について論じなさい」とされ、いずれも論述形式での出題です。

そして論じる対象は、「その請求が認められるか」について論じる問題が出題される傾向にあります。

したがって、設問ごとに、事実関係を基にしたうえで請求が認められるか否かについて論じさせる問題が出題され、今後も当該傾向に変化はないと予想できます。

2 知的財産法の配点

司法試験の配点は100点満点であり、予備試験の配点は50点満点です。

法務省が公表している問題文上、各設問の配点については記載されていないため、それぞれの設問の配点は非公開となっています。

知的財産法の勉強法!

1 知的財産法の基礎知識をインプット

司法試験の知的財産法では、特許法と著作権法のいずれからも出題されます。そのため、いずれの法律科目についても満遍なく、基礎知識をおさえておくことが何より重要になります。

基礎知識を正確に、正しく、理解することが非常に重要です。

そのうえで、知的財産法では、請求権の当否が問われるため、そもそもいかなる請求かを理解する必要があります。

具体的には、特許権等の権利に基づく差止請求や、特許権等が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求の成否が問われることが多いです。

その内、差止請求権については知的財産権という物権的な権利に基づく請求となります。

そのため、物権的請求権に関する理解に加え、一般不法行為についての理解、すなわち、請求原因や請求原因事実といった要件事実を理解することも大切なことです。

また、特許権の権利取得手続や民事訴訟手続に関する問題が出題されることから、行政法や民事訴訟法の理解が進んでいると、より問題文に記載されている内容を深く理解することができます。

したがって、まずは知的財産法の基礎知識を正確にインプットし、そのうえで関連する民法や行政法、民事訴訟法の理解も深めることが大切です。

2 判例学習が重要

知的財産法では、判例学習が重要です。

特に、特許法は最高裁判例の規範と結論、及び理由付けが重視され、実際の司法試験の問題でも元となる最高裁判例があり、そこから出題されている年度もあります。

そのため、特許法については特に、重要となる最高裁判例の学習が重要です。

多くの方は最高裁の規範と結論、理由付けにのみ着目し、事実関係についてはそこまで重視していない方が多い印象を受けます。

ですが、判例学習では、何より事実関係が非常に大切です。

判例の事案は具体的にどのような事案で、いかなる主張がなされているのか等について意識的に読み解くようにしましょう。

そうすることで、司法試験の本試験で問題文を読んだとき、類似の判例を思い浮かべやすくなるだけでなく、判例で重要視されていた事実を拾うこともできます。

他方で、著作権法は最高裁判例よりも、重要となる下級審裁判例を多く学習することが多くなる傾向にあります。

3 問題演習を行う

基礎的な知識をインプットし、判例学習を繰り返し行うことに加え、アウトプット学習として問題演習を行うことも大切です。

本試験は論述式の問題が出題されていることから、自分の言葉で説得的に問題文で問われていることに対して回答をしなければいけません。

頭で理解できていても、答案用紙に言葉で反映することができなければ意味がありません。

そのため、問題演習を何度も繰り返しましょう。

練習を積むことで、言葉が洗練され、論述力を鍛えることができます。

逆に問題演習をしなければ、一向に論述力は身に付きませんので、自分の手を動かし、とにかく書くことが大切です。

4 過去問演習を行う

知的財産法は、過去問学習が非常に効果的です。

過去問演習もしっかり行いましょう。

過去問を分析することでどのような出題で、どのような言葉が問われているのか、重要となる事実がどのようにして問題文にちりばめられているのかなどを知ることができます。そうすることで、採点者の出題意図を掴むことができ、より高得点を狙うことができるようになります。

知的財産法を勉強する上でのポイント!

1 民法・民事訴訟法・行政法等がベース

知的財産法を勉強するうえで、民法・民事訴訟法・行政法等がベースとなっていることから、いずれの法科目も理解を深めつつ、知的財産法を学習することが大切です。

上述したように、知的財産法の問題文の形式上、請求権となる根拠が民法(不法行為請求)であったり、物権的請求権であることが多々あります。さらに、差止請求等は民事訴訟法や行政法の知識を前提として出題されていることもあり、問題文上の事実を拾ううえで、いずれの法科目についての知識がなければ、問題文を理解することもままなりません。

したがって、知的財産法の学習と併行して、上記法科目の学習も行うと、より効率的な学習をすることができます(民法・民事訴訟法・行政法はいずれも司法試験の必須科目ですから、当該科目を学習することに無駄はありません)。

2 特許法・著作権法の両方を学習する

特許法と著作権法のどちらかだけを学習するのではなく、いずれも満遍なく併行して学習することは非常に重要です。

知的財産法の主な出題は特許法と著作権法になる旨、ご紹介しましたが、例年の傾向からするといずれの法科目からも均等に出題されている傾向にあります。

いずれも学習をすることで、相互理解が深まるだけでなく、問題文上でいずれの法科目が問われているのかを明確に判断することができるようになります。

知的財産法の出題例

令和5年度予備試験を参考に出題例を見ていきましょう。

令和5年度の予備試験では以下のような問題が出題されています。

以下の出題問題をみてもわかるように、いずれの問題も請求の当否が問われていること、請求内容として差止請求の当否がメインで問われている設問が多いことがわかるかと思います。

さらに、単に差止請求の当否を論じさせるのではなく、同一の事実関係のもとで請求主体を変え、それぞれの立場からの差止請求が認められるか、を問う問題も出題される傾向にあります。

【設問1】

⑴ 工作機械メーカーであるC社は、本件発明の実施品である工作機械(以下「C社機械」とい う。)の製造及び販売を開始した。乙がC社に対し、乙特許権に基づき、C社機械の製造及び販 売の差止めを請求した場合、この請求が認められるかについて論じなさい。

⑵ 乙による単独出願を知ったA社及びB社は、乙に対し、乙特許権の移転を請求することができるかについて論じなさい。

【設問2】

⑴ A社が、AB特許権に基づき、D社に対し、D社機械の製造及び販売の差止めを請求した場 合、その請求が認められるかについて論じなさい。

⑵ D社は、工作機械メーカーであるE社に対し、D社機械を販売し、E社はそれを取引先に販売 している。A社が、AB特許権に基づき、E社に対し、D社機械の販売の差止めを請求した場合、その請求が認められるかについて論じなさい。

⑶ その後、D社は、E社に対し、D社機械と同一の工作機械(以下「E社機械」という。)の製 造を許諾し、E社は、E社機械を自ら製造し、取引先に販売するようになった。A社が、AB特 許権に基づき、E社に対し、E社機械の製造及び販売の差止めを請求した場合、その請求が認められるかについて論じなさい。

【予備試験】

【司法試験】

知的財産法の注意点

知的財産法の学習で注意すべき点は、法改正が非常に多いことです。

知的財産法は日々、様々な特許が発明され、著作物が作成される等、日を追うごとに新しいものが作成、創造されています。そのため、それに伴って法改正も頻繁になされることから、常に法改正については意識をしなければいけません。

当然ながら、司法試験の問題でも法改正が前提とされた問題が出題されますので、法改正の情報の学習を怠ってしまうと、そもそも問題文の趣旨から大きく離れてしまうおそれもあります(また、過去の重要となる最高裁判例も大切ではありますが、直近の最高裁判例についても学習を進める必要があります。なぜなら、直近の最高裁判例は法改正も踏まえた判断をしているため、司法試験出題者側も直近の最高裁の方が出題しやすいと考えるからです)。

そこで、知的財産法の学習では、法改正が多いことを踏まえると、法改正について意識的に勉強を進めること、法改正を前提とした最高裁判例の学習も進めることが大切です。

まとめ

知的財産法の学習について、ご紹介いたしました。

知的財産法は実務でも活用することが多い科目です。そのため、司法試験受験の段階から知識を身に付け、正しい理解のもと学習をしておけば、実務に出た際にも非常に役に立つ科目です。また、学習のポイントも明確であるため、対策を立てやすい科目の1つであるともいえます。

ぜひ本コラムを参照して頂き、司法試験の選択科目である知的財産法の学習を効率よく進めて頂き、合格を勝ち取って頂きたいと思います。

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

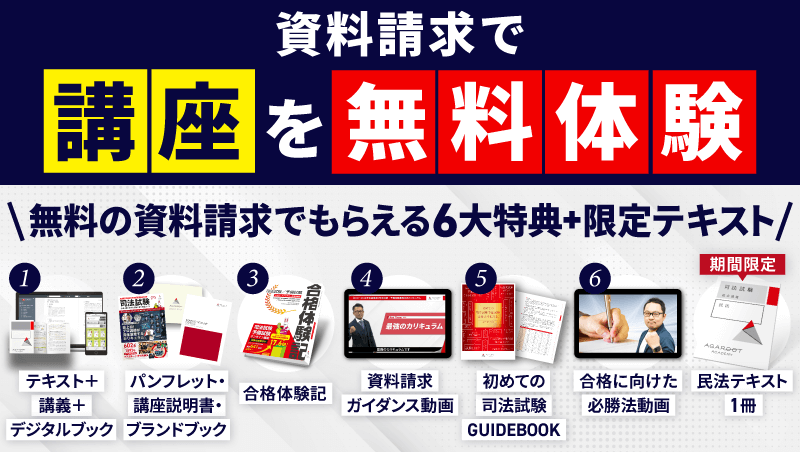

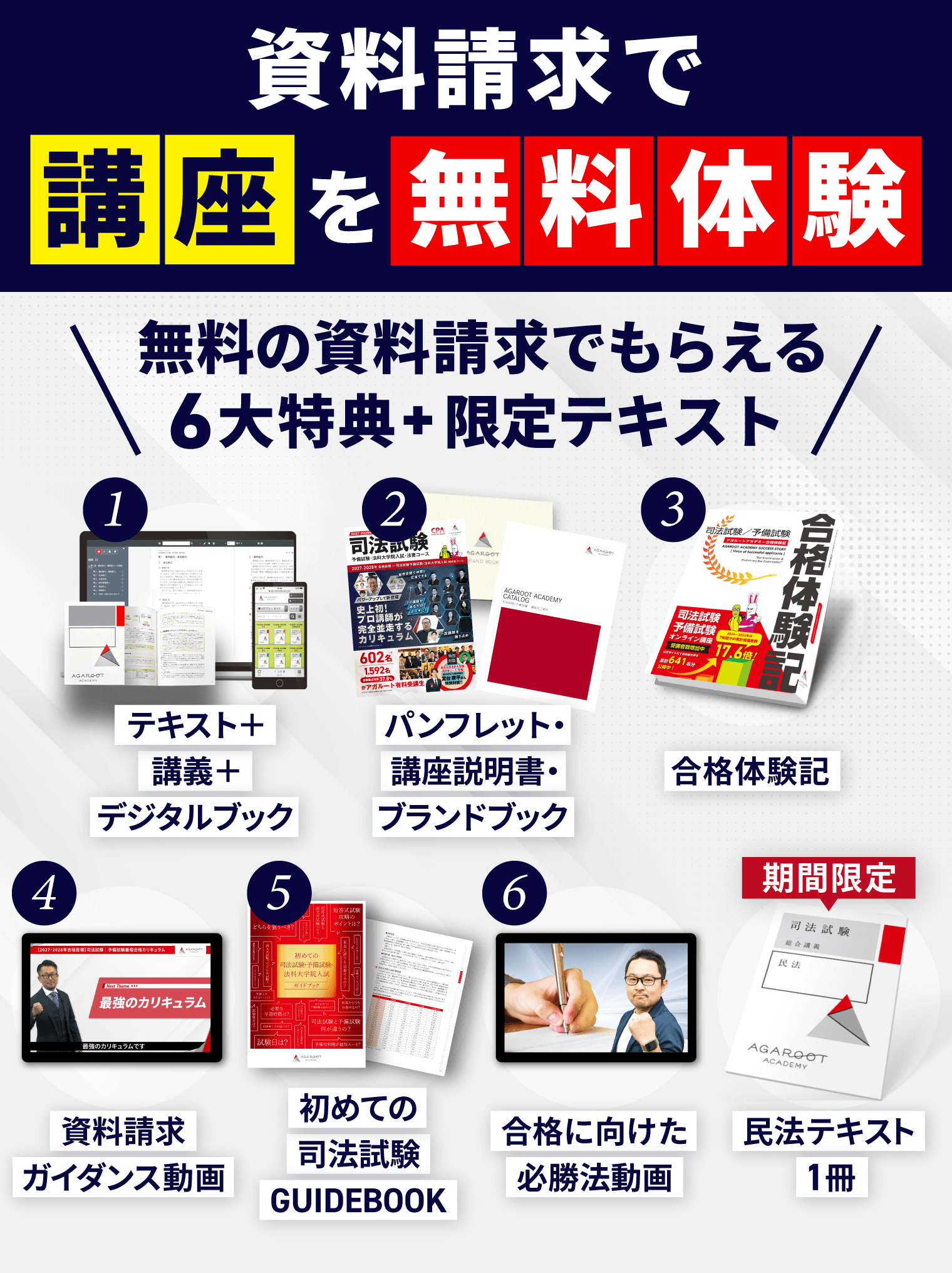

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る