【司法試験&予備試験】労働法の基本書おすすめランキングTOP5 !演習書・問題集・論証集・入門書・判例集・参考書も紹介

労働法を選択しようと考えている方、労働法をすでに選択している方等、今後、労働法を勉強しようとしている方にとって、労働法の基本書や演習本等についてどれを選んだらよいのか悩まれている方は大変多いと思います。

実際、労働法の書籍は大変多く、難易度にも差があることから、計画性なく基本書を選択してしまうと勉強計画に支障が生じてしまうおそれもあります。

そこで、このコラムでは、労働法の基本書・演習本等について、司法試験・予備試験受験者向けにおすすめの本を特徴も踏まえてご紹介いたします。

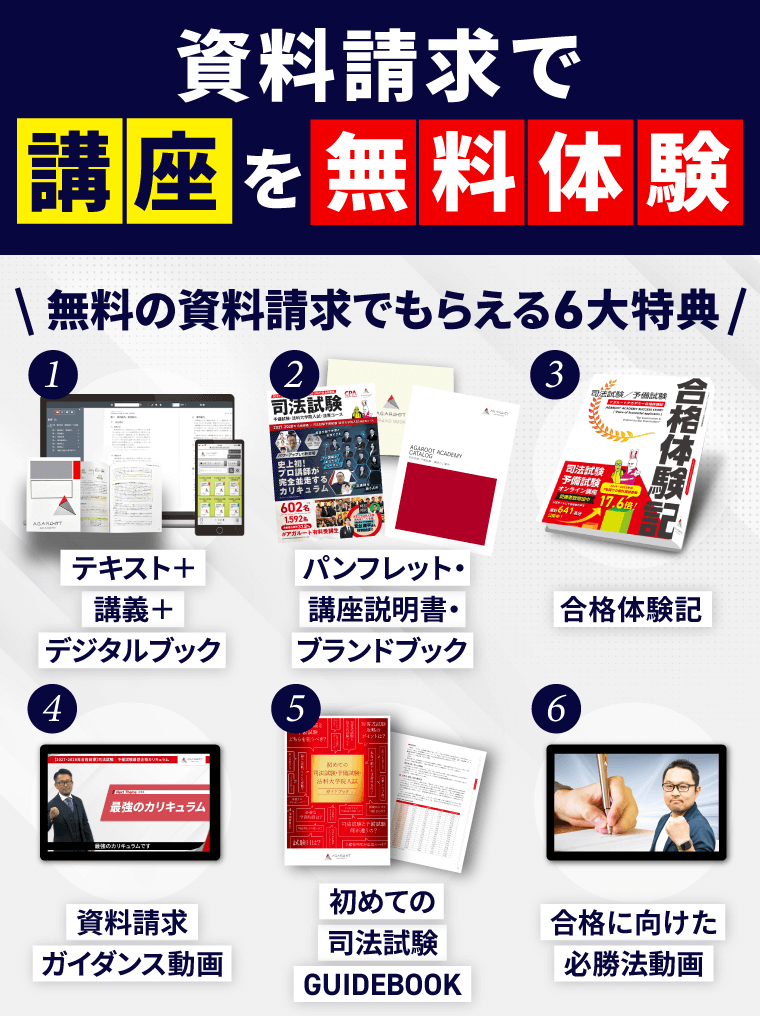

<選べる科目別講座!>選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

目次

【労働法】基本書おすすめランキングTOP5

労働法の基本書おすすめランキングは以下の通りです。

- 『プラクティス労働法』(信山社・山川隆一編)

- 『労働法』(弘文堂・菅野和夫)

- 『プレップ労働法』(弘文堂・森戸英幸)

- 『労働法』(有斐閣・水町勇一郎)

- 『労働法』(有斐閣・荒木尚志)

それぞれの特徴について説明します。

1位 プラクティス労働法(信山社・山川隆一編)

『プラクティス労働法』の特徴は、論点ごとに詳細な説明がなされていることだけでなく、個々の重要論点について簡易な具体的な事例が掲載されていることです。

基本書の中には、論点や概念の説明に重点が置かれて、具体的なイメージができないものもあります。

ですが、本書は、具体的な事例が掲載されているため、論点や概念が具体的な事例においてどのように問題になるのか、といったイメージが掴みやすくなっています。

2位 労働法(弘文堂・菅野和夫)

参考:労働法 第13版 (法律学講座双書) : 菅野 和夫, 山川 隆一: 本

『労働法』(弘文堂・菅野和夫)の特徴は、何といっても情報量の多さです。

他の基本書とは比較にならない程の情報量が掲載されており、(司法試験や予備試験との関係ではややオーバースペックな情報量の部分もありますが)他の基本書を読んでいてわからないことがあったとしても、本書に掲載されていることがあり、まさに基本書の中の基本書といったイメージです。

3位 プレップ労働法(弘文堂・森戸英幸)

参考:プレップ労働法 第7版 (プレップシリーズ) | 森戸 英幸

『プレップ労働法』の特徴は、比較的簡易な記載で労働法の全体像を把握できるところです。

情報量といった面では他の基本書に劣る部分があるものの、まずは労働法の全体像を把握するにあたっては本書が最適です。

文量もそこまで多いわけではないため、まずはざっと労働法の全体像を短時間で把握したいという方には大変お勧めの本になっています。

4位 労働法(有斐閣・水町勇一郎)

『労働法』(有斐閣・水町勇一郎)の特徴は、適度な情報量と具体的な事例が掲載されているところです。

本書1冊さえあれば、司法試験や予備試験で求められる労働法の知識を得ることができます。

また、具体的な事例の内容は大変ユニーク(登場人物の名前等が面白く、読んでいて面白いです)ですので、読み進めていくうえで飽きがありません。

5位 労働法(有斐閣・荒木尚志)

『労働法』(有斐閣・荒木尚志)の特徴は、司法試験及び予備試験との関係において適度な情報量が掲載されていることです。

上記水町先生の労働法よりも情報量は多く、他方で菅野先生の労働法よりは情報量が少ないといったイメージです。

ですので、労働法を得点源にしたい方や、労働法の知識をより深めたいという方にとっては最適の本と言えるでしょう。

【労働法】演習書・問題集おすすめランキングTOP3

労働法の演習書・問題集おすすめランキングは以下の通りです。

- 『事例演習労働法』(有斐閣・水町勇一郎)

- 『労働法演習ノート』(弘文堂・大内伸哉等)

- 『アガルート総合講義1問1答労働法』

それぞれの特徴について説明します。

1位 事例演習労働法(有斐閣・水町勇一郎)

参考:事例演習労働法 第4版 | 水町 勇一郎, 緒方 桂子, 水町 勇一郎, 緒方 桂子

『事例演習労働法』の特徴は、労働法の主要な論点について、比較的長文の事例を基に問題が掲載されていると共に、具体的な答案例が掲載されていることです。

また、水町先生の労働法の基本書ともリンクしており、本書と併用することでより効率的に学習することができます。

そのため、基本書として水町先生の労働法を利用している方は、ぜひ本書を演習本として選ぶことをお勧めします。

2位 労働法演習ノート(弘文堂・大内伸哉等)

参考:労働法演習ノート : 大内 伸哉, 石田 信平, 魚住 泰宏, 梶川 敦子, 竹内(奥野) 寿, 本庄 淳志, 山川 和義: 本

『労働法演習ノート』の特徴は、演習事例の多さです。

司法試験や予備試験で求められている論点についてはほぼ網羅されているといっても過言ではありません。

その分、すべての問題を解くにはある程度のまとまった時間を要するので、本書を演習本として選ぶ際にはその点につき留意する必要があります。

ですので、あくまで本書は労働法につき、合格点以上に上位の得点を狙いたいと考えている方向けになります。

3位 アガルート総合講義1問1答 労働法

参考:アガルートの司法試験・予備試験 総合講義1問1答 労働法 第2版 | 渡辺悠人, アガルートアカデミー

『アガルート総合講義1問1答 労働法』の特徴は、表題にもなっているように1問1答で、労働法の主要な論点等について学ぶことができるところです。

他の演習本とは異なり、長文が掲載されているわけではありませんが、1問1答という形式を取ることで、必要な知識・論点をすぐさまアウトプットできるかのチェックを自分自身で行うことができます。

短時間で労働法の知識の復習をすることができるという点で有益な演習書になります。

【労働法】論証集おすすめランキングTOP3

労働法の論証集おすすめランキングは以下の通りです。

- 『【2024・2025年合格目標】司法試験|労働法 論証集の「使い方」』

- 『アガルート総合講義1問1答労働法』

- 『司法試験論文選択科目えんしゅう本労働法』

それぞれの特徴について説明します。

1位 司法試験労働法論証集の「使い方」

『司法試験労働法論証集の「使い方」』は、講座に講師書きおろしの論証集がついて販売されているものです。

司法試験や予備試験で出題されるであろう労働法の論点について、網羅的かつ実践的な論証が掲載されている点です。

論証集のなかには、あまりにも詳細な論証になってしまい、司法試験や予備試験の本番を想定した論証になっていないことが散見されます。

ですが、本書はまさに実践を想定した論証集となっており、信頼感があります。

また、論点の漏れもないため、論証集で悩まれている方はまずもって、本書をおすすめします。

2位 アガルート総合講座1問1答 労働法

参考:アガルートの司法試験・予備試験 総合講義1問1答 労働法 第2版 | 渡辺悠人, アガルートアカデミー

『アガルート総合講座1問1答 労働法』は、論証集という形式ではないものの、1問1答の中で、論証の核となる規範を的確に抑えることができるため、知識の復習だけでなく、論証集としても活用できることからおすすめできます。

司法試験や予備試験では、限られた時間の中で論文を起案しなければならず、いくら論証を準備していたとしても、すべて完璧に起案できるとは限りません。

ですが、論証の核となる部分は落とさないようにしなければならず、その核にあたる部分については本書で学習することができます。

3位 司法試験論文選択科目えんしゅう本 労働法

『司法試験論文選択科目えんしゅう本 労働法』は、えんしゅう本という題目からもわかるように、司法試験過去問について、フル答案が記載されています。

そのため、よい論証と悪い論証の比較をすることができ、より実践的な論証を学ぶことができます。

そのため、本書はある程度労働法の学習が進んだ方にお勧めできます。

【労働法】入門書おすすめランキングTOP3

労働法の入門書おすすめランキングは以下の通りです。

- 『労働法』(有斐閣・水町勇一郎)

- 『労働法』(日評ベーシック・シリーズ)

- 『労働法』(有斐閣ストゥディア)

それぞれの特徴について説明します。

1位 労働法(有斐閣・水町勇一郎)

『労働法』(有斐閣・水町勇一郎)は、基本書のランキングでもご紹介しましたが、入門書としても大変お勧めできます。

労働法の概念や論点の解説は、非常に丁寧であり、初学者にとってもスムーズに読み進めることができます。

また、重要論点については、簡易的な事例も掲載されており、初学者がまず躓くであろう「イメージが湧かない」という点もなく、スムーズに読み進めることができます。

入門書としても、基本書としても、大変お勧めできる1冊です。

2位 労働法(日評ベーシック・シリーズ)

参考:労働法(第3版) 日評ベーシック・シリーズ 電子書籍: 和田 肇, 相澤 美智子, 緒方 桂子, 山川 和義: Kindleストア

『労働法』(日評ベーシック・シリーズ)の特徴は、労働法の重要な論点や知識をなるべく簡潔に、わかりやすく解説している点です。

そのため、初学者にとって、まずは労働法の全体像はどのようなものかを把握するためには、大変お勧めできる一冊です。

解説が読みやすいのも良い点です。初学者に向けて作成されたもので、ざっと読み進めることができます。

3位 労働法(有斐閣ストゥディア)

参考:労働法〔第4版〕 (有斐閣ストゥディア) : 小畑 史子, 緒方 桂子, 竹内(奥野) 寿: 本

『労働法』(有斐閣ストゥディア)の特徴は、上記労働法(日評ベーシック・シリーズ)と同様に、労働法の重要な論点や知識をなるべく簡易かつ簡潔に記載することに特化して記載されている点です。

上記労働法(日評ベーシック・シリーズ)よりも、より簡潔に記載されていますので、あまり労働法に時間を割けない方や必要最低限の知識さえあればよいという方にとっては、大変お勧めできる入門書です。

【労働法】判例集おすすめランキングTOP3

労働法の判例集おすすめランキングは以下の通りです。

- 『労働判例百選』(別冊ジュリスト)

- 『最新重要判例200労働法』(弘文堂)

- 『ケースブック労働法』(弘文堂)

それぞれの特徴について説明します。

1位 労働判例百選(別冊ジュリスト)

参考:労働判例百選〔第10版〕: 別冊ジュリスト 第257号 : 村中 孝史, 荒木 尚志: 本

労働法の判例集といったら、まずは『労働判例百選』です。

いわずもがな、判例百選の労働法になり、最新判例が掲載されているだけでなく、事例及び解説が掲載され、解説者も労働法の最前線で活躍なされている方々です。

労働法を選択している受験生はほぼ多くの方が本書を読んでいると言っても過言ではありません。

そのため、まずもって、労働法の判例集としてお勧めするとしたら、本書になります。

2位 最新重要判例200労働法(弘文堂)

参考:最新重要判例200[労働法] 第8版 : 大内 伸哉: 本

『最新重要判例200労働法』は、判例百選と並び、労働法を選択している受験生が利用している判例集です。

本書の特徴は、判例百選とは異なり、解説がより充実しているという点です(判例百選よりも、解説がわかりやすく、司法試験や予備試験受験生向けになっている印象を受けます)。

掲載されている判例もいずれも重要な判例が網羅されているだけでなく、最新判例も掲載されています。

3位 ケースブック労働法(弘文堂)

参考:ケースブック労働法 第8版 (弘文堂ケースブックシリーズ) | 土田 道夫, 山川 隆一, 大内 伸哉, 野川 忍, 川田 琢之, 菅野 和夫

『ケースブック労働法』の特徴は、何といっても判例の具体的な事例の記載量です。

判例を学習するうえで、多くの受験生は判例の規範部分のみに意識が向きがちですが、実は判例の具体的な事案も、規範と同様に非常に重要です。

本書は判例の具体的な事案が詳細に記載されており、判例百選や最新重要判例では掲載されていない事案部分を学習することができる判例集になっています。

判例の事案をより深く知りたいという方にとっては、非常にお勧めすることができる判例集になっています。

【労働法】参考書おすすめランキングTOP3

労働法の判例集おすすめランキングは以下の通りです。

- 『労働法』(弘文堂・菅野和夫)

- 『詳解労働法』(東京大学出版会・水町勇一郎)

- 『労働法』(有斐閣・荒木尚志)

それぞれの特徴について説明します。

1位 労働法(弘文堂・菅野和夫)

参考:労働法 第13版 (法律学講座双書) : 菅野 和夫, 山川 隆一: 本

労働法の参考書といえば、まさに本書になります。

基本書の紹介部分でも記載しましたが、本書の情報量は大変充実しており、他の基本書でわからないことや記載がないことについて、本書には記載がなされていることが多々あります(注釈部分も非常に参考になります)。

そのため、通読向きではありませんが、参考書として1冊手元に置いておき、基本書等を読んでいる際にわからないことがあれば、本書で調べるという活用方法がお勧めです。

2位 詳解労働法(東京大学出版会・水町勇一郎)

『詳解労働法』の特徴は、「詳解」という表題のとおり、重要なる論点に絞って、深く解説がなされているところです(そのため、網羅的に詳細な記載がなされている菅野先生の労働法とは特徴が異なります)。

司法試験や予備試験との関係では、ややオーバースペックのところもありますが、論点ごとの解説の深さは、他の参考書にはないものですので、司法試験や予備試験に出題可能性のある論点に絞って読み込むとよいでしょう。

3位 労働法(有斐閣・荒木尚志)

基本書の紹介部分でも記載しましたが、本書は参考書としても非常に有用です。

本文の解説は、基本書としてだけでなく、参考書としても利用できる程の情報量が掲載され、解説も非常に丁寧です。

基本書兼参考書として、1冊でまとめたいと考えている方にとってはお勧めできる1冊になります。

まとめ

【労働法】基本書おすすめランキングTOP5

1位:プラクティス労働法(信山社・山川隆一編)

2位:労働法(弘文堂・菅野和夫)

3位:プレップ労働法(弘文堂・森戸英幸)

4位:労働法(有斐閣・水町勇一郎)

5位:労働法(有斐閣・荒木尚志)

【労働法】演習書・問題集おすすめランキングTOP3

1位:事例演習労働法(有斐閣・水町勇一郎)

2位:労働法演習ノート(弘文堂・大内伸哉等)

3位:アガルート総合講義1問1答労働法

【労働法】論証集おすすめランキングTOP3

1位:【2024・2025年合格目標】司法試験|労働法 論証集の「使い方」

2位:アガルート総合講義1問1答労働法

3位:司法試験論文選択科目えんしゅう本労働法

【労働法】入門書おすすめランキングTOP3

労働法の入門書おすすめランキングは以下の通りです。

1位:労働法(有斐閣・水町勇一郎)

2位:労働法(日評ベーシック・シリーズ)

3位:労働法(有斐閣ストゥディア)

【労働法】判例集おすすめランキングTOP3

1位:労働判例百選(別冊ジュリスト)

2位:最新重要判例200労働法(弘文堂)

3位:ケースブック労働法(弘文堂)

【労働法】参考書おすすめランキングTOP3

1位:労働法(弘文堂・菅野和夫)

2位:詳解労働法(東京大学出版会・水町勇一郎)

3位:労働法(有斐閣・荒木尚志)

以上、労働法の基本書、演習本等について、ご紹介しました。

ご紹介したように、各書籍にはそれぞれの特徴があり、ご自身が何を求めているのかによって選ぶべき本は変わります。

事前に何も情報がない状態で基本書等を選んでしまうと、ニーズに合わない基本書等を選んでしまうおそれがありますので、注意が必要です。

このコラムを労働法の基本書等を選ぶ際の1つの指針として活用して頂き、実際に手に取ったうえでご自身で内容を確認してみてください。

そのうえで、最適な労働法の書籍を選んで頂き、今後の司法試験・予備試験の労働法の勉強に用いて頂ければと思います。

皆様が労働法の学習を進めるうえで、このコラムが一助になればと幸いです。

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る