【司法試験・予備試験】労働法の勉強法とは?出題範囲や高得点の狙い方を解説

労働法を選択したいと思っているけれど、どんなふうに勉強に取り組めばいいの? とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

選択科目は司法試験の初日の一番はじめの科目であるため、選択科目で失敗してしまうと、その後の試験に大きく影響が出る可能性があります。

その意味でもしっかり対策しておきたいですよね。

本コラムでは、選択科目の労働法について、特徴や勉強法、選択した際のメリット・デメリットについて紹介していきます。

選択科目に悩んでいる方、労働法の勉強方法が知りたい方は必見です!

<選べる科目別講座!>選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

司法試験・予備試験における労働法とは?特徴は?

司法試験・予備試験における労働法の特徴は以下の通りです。

- 選択者が多く、教材も豊富

- 身近でイメージしやすい科目である

- 実務に活用できる科目である

労働法の特徴①選択者が多く、教材も豊富

まず、労働法の一番の特徴は、選択科目の中で選択者数が最も多いということです。

以下の表は令和6年度の受験者数の割合ですが、労働法が28.3%を占めていることが分かります。

| 労働法 | 1,072人(28.6%) |

| 経済法 | 789人(21.1%) |

| 倒産法 | 566人(15.1%) |

| 知的財産法 | 552人(14.7%) |

| 国際関係法(私法系) | 373人(10.0%) |

| 租税法 | 199人(5.3%) |

| 環境法 | 124人(3.3%) |

| 国際関係法(公法系) | 71人(1.9%) |

※引用:法務省 令和6年司法試験受験状況

このように、労働法は最も選択者数が多い、ポピュラーな科目と言えます。

そのため、教材が充実しており、基本書から問題集、演習書にわたるまで、自分にあった教材を見つけることができるのではないかと思います。

選択者数が少ない科目だと、基本書はあっても、問題集や演習書がないという事態に陥ることもしばしばありますが、労働法はそういった心配がなく、教材が豊富なのが魅力の一つだと思います。

労働法の特徴➁身近でイメージしやすい科目である

労働法は、働いている方にとっては非常に身近な法律科目と言えます。

社会人にとってはもちろん、アルバイトをしている学生にとっても、労働法は適用されています。

また、働き方の多様化が進む現代においては、労働法を知っておくことは実生活においても非常に役に立つと言えますし、 法律実務家になってからの自分のニーズを高めることにもつながります。

また、労働法という法律を学んでいく上でも、自分の経験に即してイメージすることができるため、比較的取り組みやすい科目と言えるかもしれません。

労働法の特徴③実務に活用できる科目である

労働法は実務でも非常に活用できる科目と言えます。

民事事件を扱う弁護士として働く場合にはもちろん、企業法務や刑事事件であっても、さまざまな場面で労働法が必要になることがあります。

また、弁護士だけでなく、裁判官・検察官として労働訴訟などに携わる場合にも労働法の知識は不可欠です。

労働法の勉強法を徹底解説!

出題範囲

労働法の出題範囲は、労働基準法・労働契約法などの「個別的労働関係法」と、労働組合法などの「集団的労使関係法」にざっくりと分けられます。

個別的労働関係法は、個人の労働者と使用者との関係について規定しており、集団的労働関係法は、労働組合と使用者の関係について規定しています。

そして、試験では個別的労働関係法のほうがより多く問われるため、こちらにウエイトを置いて勉強する方が良いでしょう。

労働法は、全体的に勉強量が必要とされる科目なので、勉強するにあたってその点に留意し、多科目とのバランス調整をしておいたほうがよいといえます。

勉強の流れ

労働法の勉強の流れは、他の科目と大きな差はありません。今まで司法試験・予備試験に向けて勉強されてきた方なら、同じように進めていくのがよいと思います。

ただ、勉強法に迷っている方に向けて、以下では一例を紹介したいと思います。

STEP1 :労働法の全体像をおさえる

上述したように、労働法は大きく個別的労働関係法と集団的労使関係法に分けられます。

具体的な労働関係や場面がいずれに該当するのか、イメージがつくようにしておくと、後の勉強がスムーズに進められると思います。

全体像の把握にあたっては、予備校の講座を受講するのがポイントも抑えられて効果的だと思いますが、基本書や入門書を通読するのでも十分だと思います。

ここではあまり時間をかけず、分からないところがあっても飛ばしていくくらいの気持ちで進めていくことが大切です。

STEP2:過去問に目を通す

労働法に限らずおすすめの勉強法として、まずは過去問を見ることが挙げられます。

基本書を一読したり、講座を一周受けただけではもちろん過去問がとけるようにはなっていないのですが、どのような問われ方をするのか、どの分野が多く問われているのかといったことを把握することで、その後の勉強の指針になります。

全くわからないという状態でもいいので、まずは過去問一年分解いてみてください。

そこから基本書や参考書に戻って、覚えられてない部分の知識を補填して行くと、効率よく勉強が進められると思います。

STEP3 :暗記を進める

過去問を解いた後、分からない部分を中心に、また基本書を読んだり、講座を復習したりすることで、知識を完全なものに近づけて行きましょう。

労働法は、判例を中心に出題されることが多いので、この段階で判例にも目を通し始めるようにするとよいと思います。

判例の重要度は、他の選択科目の中でも高めであるため、判例学習は怠らないようにしましょう。

STEP4 :過去問と暗記を繰り返す

労働法に限らす、司法試験・予備試験では過去問を一通り解けるようになることが大切です。

過去問を解き、知識を確認するということを繰り返していくことで、試験で確実に活かせる盤石な知識が出来上がっていくと思います。

勉強のポイント!高得点の狙い方は?

ポイント1:判例学習の徹底

労働法の試験問題は、判例をベースにして作られているものが多いです。

これは、採点実感(司法試験の添削をした方のコメント)からも明らかです。

そこで、常に判例を意識しながらインプットを進めていくのがよいでしょう。判例の立場をおさえた上で答案を書けるようにしておくことが高得点への秘訣です。

判例は、漫然と読むだけではなかなか頭に入ってこないので、過去問と併用するなど、労働法受験生はうまく百選を使いこなせるようにしましょう。

※出典:Amazon.co.jp

ポイント2:正確な暗記の徹底

上述したように、労働法では判例学習が不可欠です。その理由の一つに、労働法の条文の文言が抽象的であることが挙げられます。

具体的には、「合理的な理由」や、「相当性」といった文言が使われているため、判例による法解釈が頭に入っていないと答案が書けない、という事態に陥ってしまいかねません。

判例法理は多くの受験生が覚えてきている部分であるため、正確な暗記が必要です。

また、労働法では典型論点が問われることもしばしばあるため、重要事項の暗記に注力することが大切といえます。

ポイント3:契約法の考え方

労働法においては、使用者と労働者の間に雇用契約が締結されており、契約法の考え方が必要とされます。

民法と同様に、請求権定立のプロセスなどを頭に入れて勉強をすすめることが大切です。

条文の中で、どの部分が要件に該当するかをきちんと把握し、事例を当てはめて検討するという基本的なプロセスが大切です。

民法をすでに学習している方であれば、民法と同様の勉強の進め方をして行くのがよいかと思います。

労働法を選ぶメリット・デメリットとは?

労働法を選ぶメリットは、「やればやるほど得点につながる」「勉強の進めやすさ」「イメージがわきやすい」という点です。

デメリットは、「勉強時間が多い」という点です。以下で詳しく解説していきます。

メリット

①やればやるほど得点につながる

上述の通り、労働は判例学習や暗記の量が多い科目となっています。ただ判例学習や暗記を徹底さえすれば、試験で高得点が狙えるということにもなります。

また、選択科目であるということは、試験委員の側としても、基本7科目よりも時間を割いてほしいとは思っていないはずなので、基本的な理解と暗記をすればよく、一つひとつの論点を深く掘り下げる必要まではありません。

暗記を乗り越えてしまえば、あとは他の科目に集中できるでしょう。

➁勉強の進めやすさ

選択者数が多い労働法は、教材が非常に充実しているため、自分に合った一冊を見つけることができます。

また、勉強を進めていてわからないことがあったときにインターネットなどで調べると、同じような疑問を抱えている人がいる可能性も高く、すぐに解決できることが多いです。

さらには選択者数が多い分、受験生同士の情報交換も可能ですし、自主ゼミを組むなどして一緒に勉強を進めやすいです。

このように、勉強のしやすさでは選択科目のなかで一番といえるでしょう。

③イメージがわきやすい

労働法は、冒頭でも述べたとおり、仕事やアルバイトをする中で身近に使われている法律であり、イメージが湧きやすいという特徴があります。

実際、自分がアルバイトや仕事において経験していることであれば、労働法がどんなふうに適用されるのかといったことを捉えやすいのではないでしょうか。

ほかの選択科目には、国際関係や企業の倒産など、あまり身近ではない事例も多いため、その点においては労働法は、取り組みやすい科目なのではないかと思います。

デメリット

勉強時間が多い

繰り返しになりますが、労働法は暗記が必要不可欠な科目です。また、判例学習も重要となると、かなりの時間を割くことになります。

基本7科目に苦手な科目があり、そちらに時間が割きたいという方には、比較的暗記が少なくて済む、経済法や国際法などの選択科目を選択することをお勧めします。

まとめ

本コラムでは、司法試験・予備試験の選択科目である労働法について、勉強法や選択した際のメリット・デメリットなどを紹介しました。

労働法は、選択者が多く人気の高い科目です。

判例学習の徹底や正確な暗記の徹底で高得点も目指せますので、ぜひ今回の記事を参考に勉強の計画を立てていただければと思います。

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

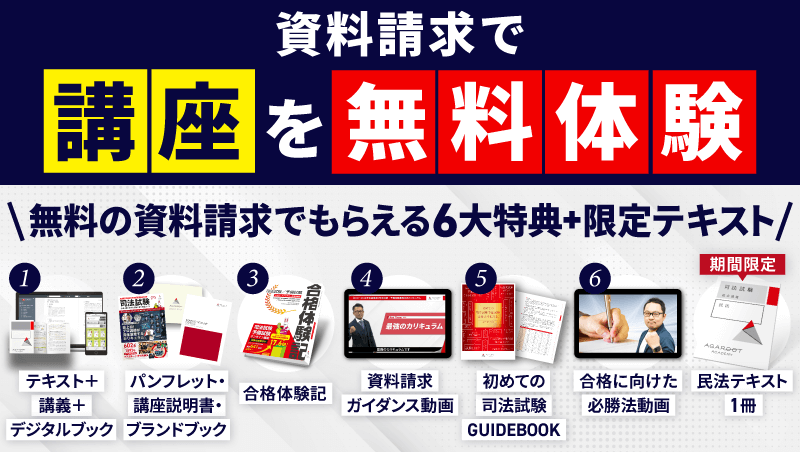

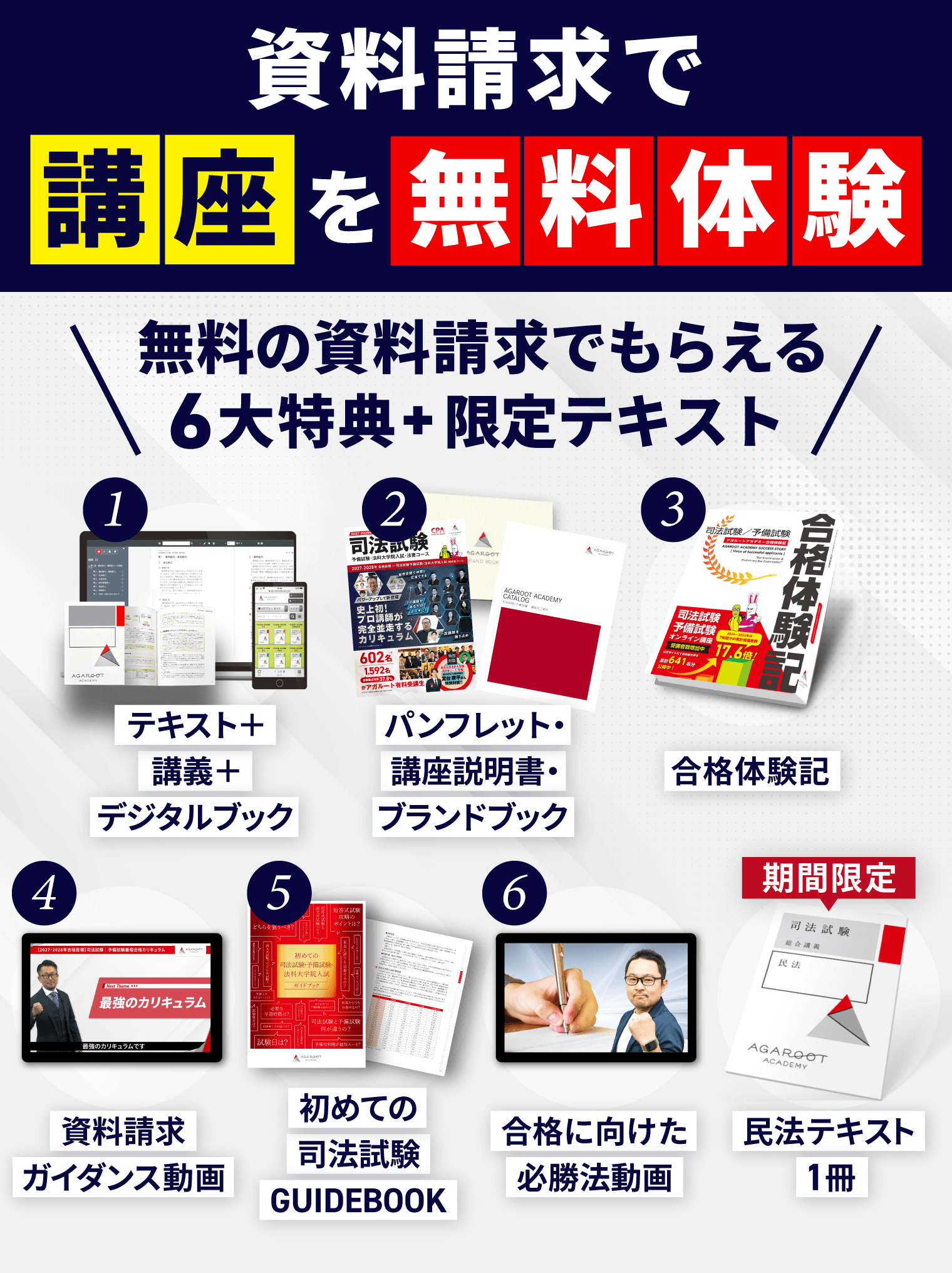

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る