司法試験・予備試験に受かる民事訴訟法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

司法試験・予備試験にチャレンジするにあたり、民事訴訟法の勉強に頭を抱えていませんか?

多くの受験生が、この科目の難解さに直面して、挫折を感じているのではないでしょうか。

実は、受験指導の現場でも、民事訴訟法でつまずく声が絶えません。

「条文から離れた論点が多い」とか「暗記が大変」という声、よく耳にしますよね。

確かに、この科目は他のものとは一味違います。しかし、その背後には誤解が潜んでいることも。

このコラムでは、民事訴訟法の真の姿と、その難しさを克服するための効果的な勉強法を紐解きます。悩む受験生の方、新しい視角でのアプローチを知るチャンスです。

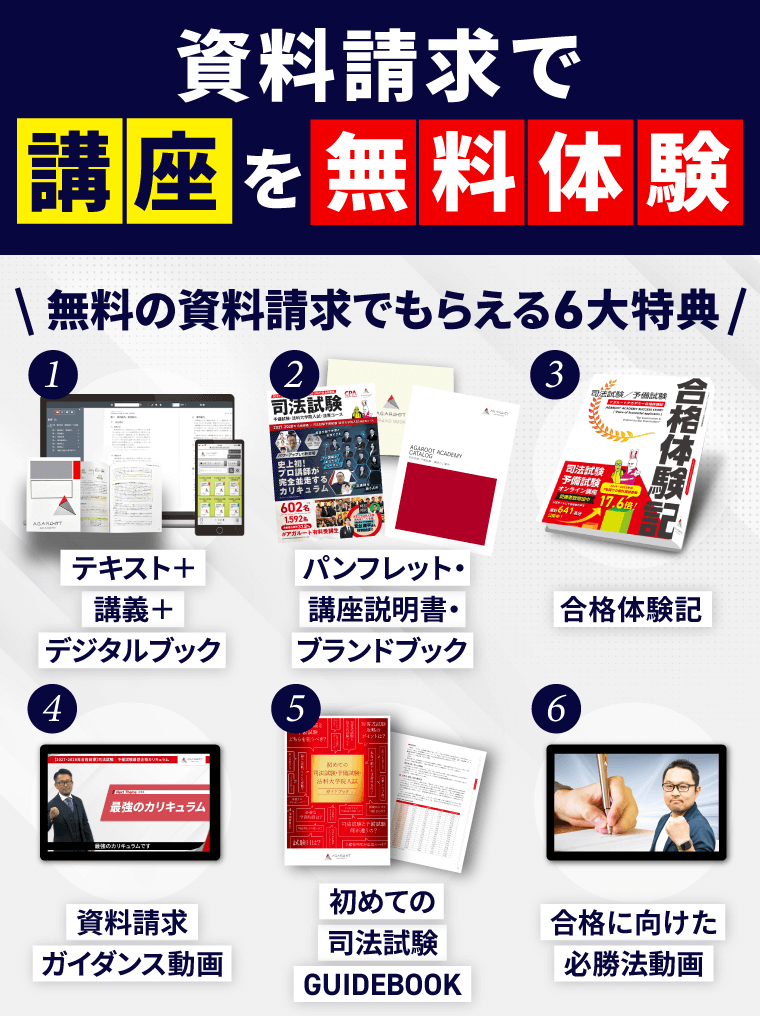

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変

- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

司法試験・予備試験における民事訴訟法の重要性と難易度

民事訴訟法は、司法試験・予備試験の中でも特有の難しさを持つ科目として知られています。

この科目の特徴として、条文知識と判例知識のバランスが求められる点が挙げられます。

特に条文に関しては、訴訟の各段階をイメージしながら学ぶことがポイント。つまり、訴訟が始まる時、進行中、そして終了する際にどのような手続きが必要かを理解することが大切です。

また、判例に関しては、主要なものを中心に、その結論だけでなく、背後にある論理もしっかりと掴む必要があります。

特に、民事訴訟法の短答式試験では、手続きの流れを把握することや、その背後にある実体法との関連性を理解することが鍵となります。

論文式試験においても、問題の「誘導」に従うことが重要。これは、正しい知識を持っていても、指示に従わなければ正解にならないという特性を持っています。

総じて、民事訴訟法は、条文と判例の深い理解と、それらを実際の訴訟の流れに当てはめる能力が求められる科目です。

この難易度を乗り越えるためには、科目の特性を理解し、効果的な学習方法を採用することが不可欠です。

短答式試験に合格するために必要な民事訴訟法の勉強法

まず、司法試験の短答式試験で問われる科目は、憲法・民法・刑法のいわゆる「上三法」と言われる科目のみとなっています。

よって、民事訴訟法を含む「下四法」の短答式試験は、予備試験でしか行われません。以下でいう民訴の短答対策は、「予備試験における対策法」を前提として書いていますので、その点ご了承ください。

短答式試験に合格するために必要な民事訴訟法の効果的な勉強として、①過去問を周回すること②条文を素読すること③時間を意識して年度別で解いてみることがおすすめです。

下記より詳しく解説します。

民事訴訟法の短答式試験で問われること

民事訴訟法の短答式試験では、主要な論点や判例に関する知識はもちろん、訴訟手続きや管轄等、細かい知識まで幅広く問われることになります。

多くの受験生にとって馴染みがないであろう、訴訟手続きについての知識問題に関しては特別な勉強が求められます。

過去問を周回する

短答の勉強法については、民事訴訟法に限ったことではありませんが、何よりも過去問の周回に力を入れましょう。

予備試験、司法試験共に過去問の数が充実してきている現段階においては、過去問を完璧にするだけで短答式試験の合格はほぼ間違いないと言えるでしょう。

ここで、過去問の周回勉強法をお伝えします。

まず、一周目は普通に解いて解答を確認しましょう。

ここで注意して欲しいのは、「問題を解く→解答を軽く読む」以上に手を広げないことです。

たしかに、わからないことが出た時に、基本書などに立ち返って学習を深めるのは良いことです。しかし、短答の学習については、分量が多いためスピードが命です。

いかに、素早く一周を回せるかに全てを賭けましょう。

二周目も、問題を解いて解答を読むという流れは、一周目とは変わりません。

ただ、二周目については間違えた問題に記しをつけるようにしましょう。それ以外は、一周目と同じく、軽く解答を読むということをしていただければ問題ありません。

三周目は、全問、理由づけまで意識して答えられるようにしましょう。

ただし、解くのは二問目で記しをつけた間違えた問題だけで構いません。解答を読んでもいまいち理解できないところがあればテキスト等に立ち返ってしっかり復習していきましょう。

正解した問題からは、記しを消すようにしておいてください。

四周目以降は三周目でも間違えてしまった問題を解き、正解したら記しを消すという流れで取り組んでいきましょう。

記しを全て消す頃には、高い確率で合格レベルに達しています。

条文を素読する

民事訴訟法の短答は、上記のとおり、訴訟手続きについての細かい知識も問われます。

しかし、その内容は難解というよりは、知識を持っているかを確認するに過ぎないものも多々あり、過去問解説を見ても、単に条文を挙げて終えているものも多いです。

このような観点から、条文素読が非常に有用な勉強法となります。

時間に余裕があるときに、条文を眺めながら大まかな訴訟の流れを掴むようにしましょう。

他の民事系の科目と比べると条文数も明らかに少ないので、比較的短い時間で対応できるかと思います。

時間を意識して年度別で解いてみる

予備試験の短答は、時間との戦いでもあり、民訴については、おおよそ15問程度を30分で解く必要があります。

つまり、1問あたりを2分で解く必要があります。こう聞くと、いかに時間が足りないかが分かって頂けるかと思います。

さらに、実際の試験では、民事訴訟法に30分が与えられているわけではなく、民法・商法・民事訴訟法の3科目でまとめて1時間半という時間の中で回答していくことが求められます。

問題を最初から検討していくとすれば、民法・商法で時間を使い過ぎて民訴に30分も残されていないことも十分に考えられます。ですから、日頃の勉強から絶対に30分以内に一年分を解き切る技術を身につける必要があるのです。

以上のことから、最後の段階では時間を測って民訴の年度別過去問を解くようにしてみましょう。

論文式試験に合格するために必要な民事訴訟法の勉強法

ここでは論文式試験に合格するために必要な民事訴訟法の勉強法について、①条文の要件・定義を押さえること②論点をしっかり押さえること③過去問で思考力を身につけることを挙げ、下記より詳しく解説していきます。

論文式試験における民事訴訟法で問われること

論文式試験は、短答式試験と異なり、細かい訴訟手続きなどの短答プロパーは問われませんが、その代わり、弁論主義や処分権主義、既判力及び複雑訴訟についての深い理解が問われる問題が増えます。

短答式試験では「浅く広い知識」が求められることから、条文素読などの単純な勉強が効果的ですが、論文式試験では「狭く深い知識」が求められることになるため、勉強方法も自ずと変わってきます。

以下では、民事訴訟法の論文式試験の勉強法を解説していきます。

条文の要件、定義を押さえる

まずは、条文の要件解釈への理解・暗記を徹底しましょう。

例えば、補助参加の利益(民訴法42条)にいうところの「訴訟の結果」や「利害関係」の意義などです。この辺りの勉強は民法や商法と変わりませんね。

冒頭では、民事訴訟法は条文から離れた知識が問われることも多いと伝えましたが、それはあくまで他科目との比較において、という話です。やはり法律の問題ですから、基本は条文からの出発になります。

ここを疎かにしてしまうと、冒頭の受験生のような苦手意識を持ってしまいかねません。

まずは条文スタートの意識を持って、他の科目と同じような意識で勉強をすることが、苦手克服の第一歩となります。

論点をしっかり押さえる

条文の学習を終えたら、次は基本の論点を押さえましょう。

上記の通り、民事訴訟法の論文式試験では、幅広い知識が求められるわけではありません。その分、問われうる知識については多くの受験生が(きちんと理解しているかは別として)把握していることが予測されます。

他の受験生が皆書けていることを全く書けないことになってしまうと、大きく差をつけられてしまうため、そのような事態が起きないためにまずは基本の論点をしっかり押さえるようにしましょう。

また、先ほどから述べているように民事訴訟法は「弁論主義の三つのテーゼ」など、条文から離れた論点も多く存在しています。

条文から派生した論点であれば、問題文を読んで、使えそうな条文を探しながら「そういえばこんな論点、要件解釈があったな」と、論じるべき事項を思い出して書くことができます。

しかし、上記のような「知らなかったらどうしようもない」問題が多いのが民事訴訟法の特徴です。

学習の初期段階では、この辺りの基本論点を徹底的に押さえるようにしておきましょう。

過去問で思考力を身につける

ここまで基本的な知識を身につけたら、あとは繰り返し過去問を解いて思考力を身に付けるだけです。

この点も他の科目と大きく変わらない勉強方法とはなりますが、特に民事訴法の場合には過去問学習が重要になってくるでしょう。

これまでも述べてきた通り、民事訴訟法では幅広い知識が問われることはありません。その分、その知識についてどこまできちんと理解しているのか、という思考力が問われます。

具体的例を挙げると、令和4年司法試験では、「主観的追加的併合が認められないとする判例があるが、その原因を踏まえて本件においてその判例の射程が及ぶか」というような問題が出題されています。

他の科目では、判例の立場を述べられていれば問題を解くことができるかもしれませんが、民訴の場合には上記のような問題がでるため、思考力を鍛えておく必要があります。

そのための勉強法としては、やはり過去問が最適でしょう。

民事訴訟法の勉強法においてやってはダメなこと

ここでは民事訴訟法の勉強法においてやってはダメなことについて下記3点をご紹介します。

- 理由づけを理解せず丸暗記

- 条文から離れて論点ばかり学ぶ

- 答案を書かない

理由づけを理解せず丸暗記

まず、絶対にやめてほしい勉強法は判例の規範を理由付けを理解せずに丸暗記することです。

これは他の科目であってもやめるべき勉強法ではありますが、試験合格との関係では、他の科目においては一定の効果を発揮するものでもあります。

ただ、民事訴訟法の場合には上記の通り、規範の結論は問題文で与えられていることも少なくありません。

問われる分野が狭い民事訴訟法においては、判例の結論などは知っていて当たり前という見方をされていると捉えられます。

ですので、結論だけ覚えて本試験に挑んでも、全く点数がつかない恐れがあるのです。必ず、なぜそのような結論に至るのか、理由付けまで含めて学習するようにしてください。

条文から離れて論点ばかり学ぶ

たしかに民訴は条文から離れた論点も多数あり、概念が複雑なものも多数あります。そういった分野の学習の方が得てして面白く、そちらに集中して勉強してしまう受験生が多くいます。

しかし、司法試験は「実務家になるための試験」です。実務においては、何よりも条文が重視され、条文を使いこなすことが求められます。

司法試験・予備試験でも、結局はこの条文操作能力を問われていることになります。それは、民事訴訟法も例外ではありません。

何よりも条文を理解し、使いこなすための勉強を最優先するようにしてください。

答案を書かない

最後になりますが、答案を書かない勉強法もやめるようにしましょう。

上記の通り民事訴訟法の場合には、判例の知識だけでなく、その射程を問うような問題が多数出題されています。

単なる知識問題であれば、模範答案や合格者答案を読み込んで覚えてしまえば対策ができるかもしれません。

ですが、上記のような思考力を問うような問題の場合には、自分の頭で考え、手を動かし答案を作成するという過程が何より大切になります。

また、それを自分で復習するだけでは、独りよがりな思考が定着してしまう恐れがあります。

余裕があれば添削を受けるなどして、多角的な視点からの批判を加えられるようになっていきましょう。

添削を受ける相手は身近な合格者の先輩でも構いませんが、もっとも、アガルートなどプロの予備校講師が最適かと思います。

講師業をしていると、最近の試験の傾向なども踏まえた添削などを行うことができるため、あなたの実力が確たるものになること間違いなしです。

いずれにせよ、皆さんがこのコラムを読んで、民事訴訟法への苦手意識を少しでも克服することができれば幸いです。

まとめ

- 短答式試験では、過去問を繰り返し解き、条文素読で手続きの知識を定着させる

- 論文式試験では、弁論主義・処分権主義・既判力などの基本論点を深く理解し、答案の型を習得する

民事訴訟法の学習では、条文の正確な理解と論点の整理が不可欠です。過去問を活用し、答案を書く訓練を積み重ね、論理的に説明できる力を身につけましょう。

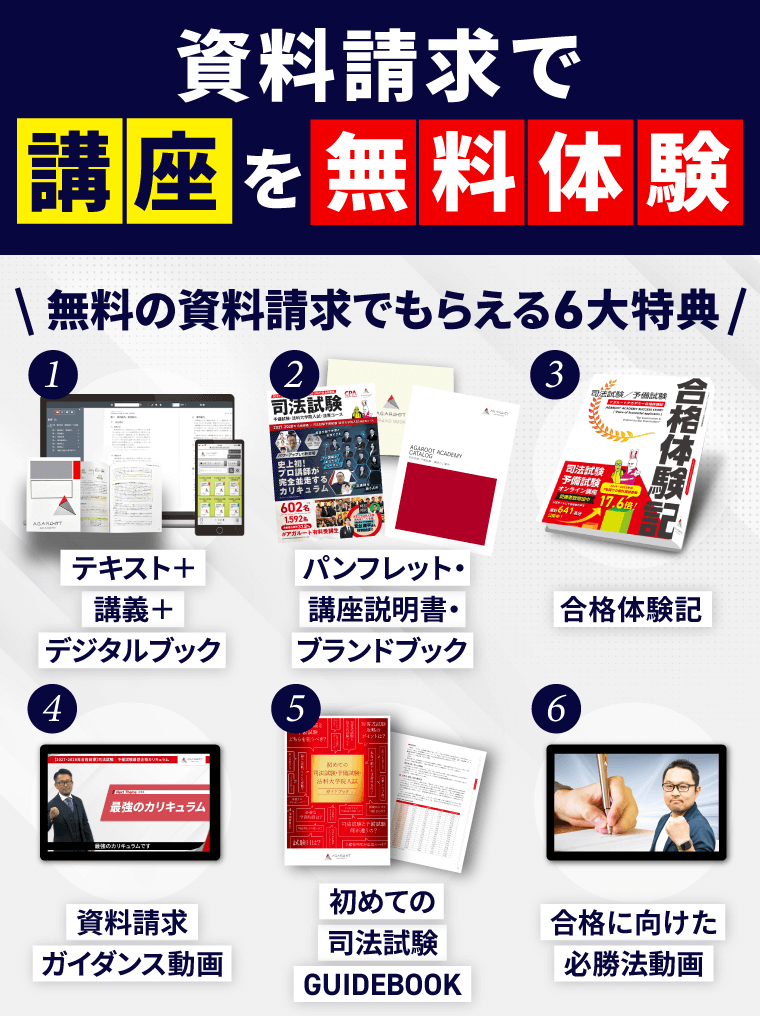

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る