司法試験に合格できる正しい勉強法!スケジュールや順番は?何から始めるべき?

司法試験には短答式試験と論文式試験があります。

短答式試験では、憲法、民法、刑法の3科目、論文式試験では、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、選択科目の8科目を受験することになります。

試験科目が多く、1つ1つの科目の範囲も狭くないため、今の勉強を続けて合格できるのか、正しい勉強法ができているのか、不安に感じている方も少なくありません。

このコラムでは、司法試験の勉強法やスケジュールや順番、よくある間違いなどについて解説します。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

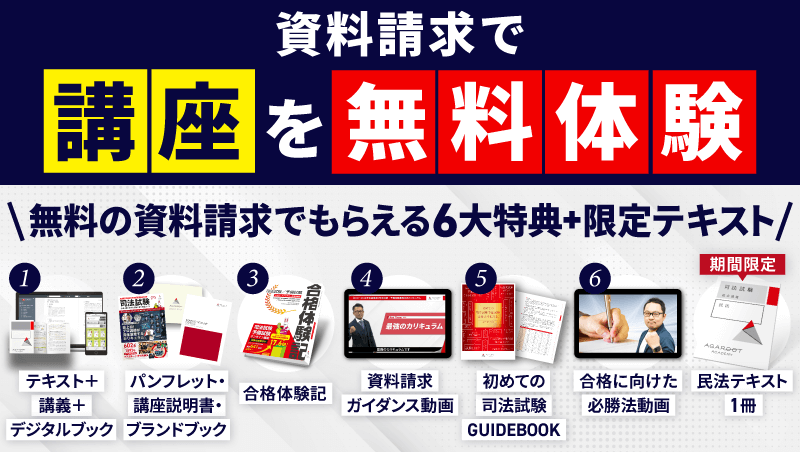

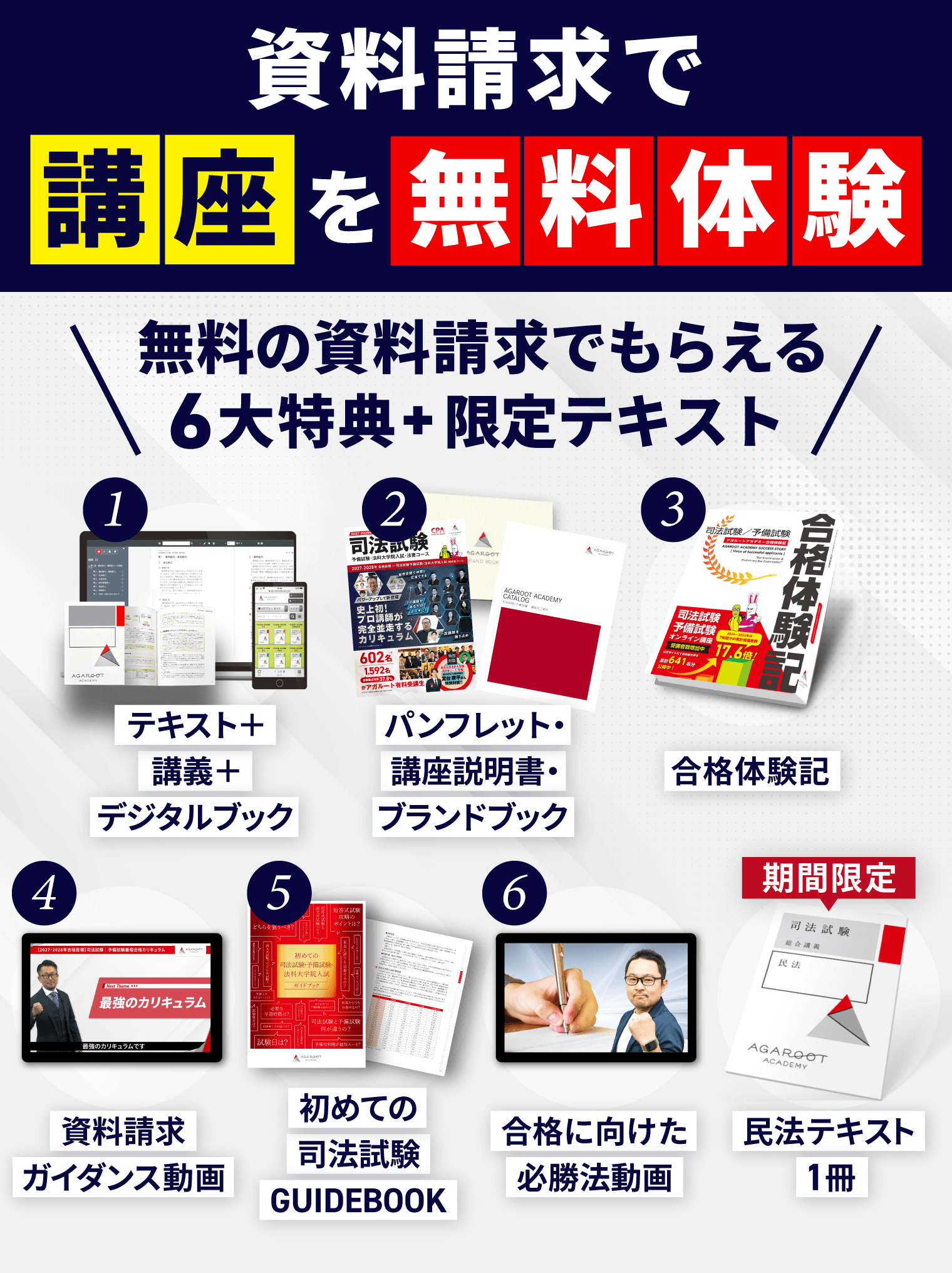

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、

司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

【何から始める?】司法試験の勉強の科目の順番とは

法科大学院ルートであっても、予備試験合格者であっても、試験科目について一通りの学習を終えているため、司法試験対策を始めるにあたって、勉強する科目の順番にそこまでこだわる必要はありません。

得意な科目を伸ばすよりも、苦手な科目の底上げを測る方が、全体の合計点を高くするという観点からは効率が良いです。

したがって、苦手な科目をつぶしていくという順番から始めてもよいです。

ただし、「公法系」「民事系」「刑事系」のまとまりは意識しつつ学習することは重要です。

例えば、民事系には、民法、商法、民事訴訟法が含まれますが、民事訴訟法を学習する中で、民法の理解が深まることはよくあります。

民事訴訟法で学ぶ概念に訴訟物というものがあります。

これは民事上の請求をする際の請求の根拠となるものです。

具体例を挙げると、例えば、売買代金を請求したいというときには、売買契約に基づく代金支払請求権が訴訟物となります。

民法の答案では、この請求の根拠を答案の冒頭で示す必要があります。このように、民事訴訟法を学ぶことによって、訴訟物という概念を知り、民法の答案に応用することができます。

また、刑事系には、刑法と刑事訴訟法があります。

刑事訴訟法の1つの論点である伝聞法則では、その供述証拠で立証したいことが何かということを意識する必要があります。

そのときに刑法の構成要件の意義を理解していると、その証拠から、刑法のどの構成要件の立証をしようとしているかを分析することができます。

これらのことから、同じ系統の中の法律を一気に学習すると、相乗効果が生じることがよくあるといえるでしょう。

また、一般法と特別法の関係、実体法と訴訟法の関係にある法律を意識できるとよいです。

民法と特別法の関係にある法律は、行政法、商法・会社法です。

民法と訴訟法の関係にある法律は、民事訴訟法です。

刑法と訴訟法の関係にある法律は、刑事訴訟法です。

これらの法律も、上記のように相互に関連していることが多いですので、それらのつながりも意識しながら学習を進められると、効率よく知識を身に着けることができます。

司法試験に合格できる正しい勉強法とコツ

司法試験に合格できる勉強法とコツについて解説します。

短答式試験では過去問演習の正しい取り組み方を知り実践すること、論文式試験では①知識をインプットする→②答案の書き方を学ぶ→③重要論点を習得する→④実際に答案を作成するという流れで勉強することが重要です。

短答式試験の勉強法

まず、短答式試験の勉強法についてです。

短答式試験はいわゆる〇✕問題で、科目は憲法、民法、刑法の3科目です。

司法試験では、短答式試験に足切りの点数が設けられています。具体的には、満点の40%の点数(憲法20点、民法30点、刑法20点)以上の点数を取る必要があります。

短答式試験に合格しなければ、論文式試験の採点がされないため、まずは、短答式試験を突破する必要があります。

短答式試験で一番重要な勉強法は過去問演習です。最低3回は回せるとよいです。

1周目は基本書を読み、その該当箇所の過去問を得という方法で行います。

多くの過去問集は体系別になっており、各章ごとにまとまって問題が配列されています。目安としては、その各章ごとに対応する部分の基本書や判例を読み、過去問演習をするという流れで進めていきます。

2周目は、なにも読まずに1から解いていきます。

そこで間違えた問題をチェックしておきます。司法試験では、過去問では結論部分だけで正誤を判断できた問題であっても、次回の出題で理由の部分の正誤の判断が必要になる場合があります。

したがって、理由の部分を間違えたという問題についてもチェックしておけるとよいでしょう。

3周目は、2周目でチェックした問題を解いていきます。そこでも間違えた問題については、分かるようにチェックしておきます。

4週目以降は、3周目と同様に、チェックした問題のみを解いていき、学習が進むにつれて1周で解く問題を減らしていくという流れで勉強するのがよいでしょう。

論文式試験の勉強法

次に、論文式試験の勉強法について解説します。

論文式試験の科目は、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、選択科目の8科目です。選択科目は、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法)の8科目から1つ選びます。

論文式試験では、①知識をインプットする→②答案の書き方を学ぶ→③重要論点を習得する→④実際に答案を作成するという流れで勉強します。

①知識をインプットする

論文式試験ではゼロから答案を作成する必要があるため、答案を書くために必要な知識をインプットすることが必須となります。

基本書や判例集を読み込んでいくのが基本的な勉強となりますが、その際の注意点は1周になるべく時間をかけないことです。

法律の各分野は相互に関連しています。1周目の勉強ではよくわからなかった論点も、2周目では容易に理解できるということもよくあります。

②答案の書き方を学ぶ

知識のインプットと同時に進めていくべきなのが、答案の書き方を学ぶことです。

論文式試験では、インプットした知識を答案に書く必要があります。したがって、知識を答案に使える形でインプットする必要があります。

答案の書き方は、各科目での型を身に着ける必要があります。

アガルートでは、論文答案の「書き方」の講座を用意しているので、是非ご検討ください。

③重要論点を習得する

司法試験では、頻出の論点がある程度決まっています。したがって、まずはそれらの論点を習得する必要があります。

また、重要論点を習得し、答案を書けるようになることによって、他の論点についても、どのように学習し、答案に落とし込むかが分かるようになります。

④実際に答案を作成する

重要問題で練習をした後は実際の答案を作成します。

また、早い段階で過去問演習を行うことが重要です。

あくまで目安ですが、各科目の採点実感で書かれている、「一応の水準」とされている答案が合格答案の水準と言われています。

まずは、全科目でこの一応の水準を超えられるようにしておけるとよいです。

直前期の勉強法

試験の直前期に重要なことは、今までやったことのない勉強はしないという点です。直前期は復習に徹するということが重要です。

試験が近づくと、不安からたくさんの問題に触れるため、新しい問題集や参考書に手を出してしまいがちです。しかし、直前期から新しいものを進めても、深い勉強はできず、十分な効果が得られないどころか、浅い知識が、それまでに身に着けた知識を邪魔してしまうことがあります。

反対に、それまでに多くの合格者が使用していた問題集や過去問、基本書をしっかりやっておけると、それらの復習に徹することで、自分の知識を深いものとすることができます。

司法試験の勉強でよくある間違い

次に、司法試験の勉強でよくある間違いについて解説します。

- 条文の丸暗記をしてしまう

- マイナーな論点にまで手を広げる

- 問題集など何冊も購入してしまう

条文の丸暗記をしてしまう

1つ目は、条文の丸暗記をしてしまうということです。

論文式試験で重要なのは、条文を使える力です。

必ずしも条文を丸暗記しなくても合格することができます。条文を丸暗記することは短答式試験でも役立ちますし、論文式試験で何かを阻害するものになることはありませんが、それに時間を使うことはもったいないです。

条文を使うためには、その条文の趣旨や、条文上の要件の意義を学んでおく必要があります。

条文を丸暗記することよりも、条文の趣旨や要件の意義を暗記するという方が重要といえるでしょう。

マイナーな論点にまで手を広げる

2つ目は、マイナーな論点にまで手を広げるということです。

次の問題集の話とも共通しますが、法律学の論点は無限にあります。

また、新しい判例・裁判例が出たり、法律が改正されることにより、日々新たな論点が生まれています。

したがって、論点を全て網羅することは不可能です。また、全ての論点を網羅しなくても司法試験に合格することはできます。

マイナーな論点にまで手を広げるよりも、重要論点を習得し、深めることが重要です。

問題集など何冊も購入してしまう

3つ目は、問題集など何冊も購入してしまうということです。

知らない論点を無くしたいという思いから複数の問題集をやりたくなってしまうことがあります。

しかし、法律学は奥が深く、知らない論点を無くすことはできません。

司法試験でも、問題集や基本書でもあまり扱われていない論点が出題されることは多いです。また、それらの全ての論点を網羅していなくても、司法試験に合格することはできます。

重要なことは多くの受験生が厚く書ける論点で、書き負けないように厚く答案を書ける力をつけることです。

そのためには、合格者の多くが使用していた問題集を何周もやりこんで、1つ1つの論点を深く学ぶことが重要です。

【いつから始める?】法科大学院在学中に司法試験を受検する場合のスケジュール

令和5年司法試験から法科大学院修了見込を取得することによって司法試験を受験することができるようになりました。それによって在学中受験をする場合には、これまでよりも約1年勉強する時間は少なくなります。

未修

未修コースでは、入学から3年目の7月に司法試験を受験することになります。

1年目は各科目の基本的なインプットを行うことになります。2年目からは、司法試験の過去問等によって論文式試験の対策に十分時間を使うために、未修コースでは、この1年目の間に、短答式試験の対策をしておく必要があります。

また、未修コースの1年目の最後の進級判定において、共通到達度確認試験という短答式試験が行われています。したがって、進級のために短答式試験の知識をつける必要があるため、同時に司法試験対策ができると、効率よく学習することができます。

まとめると、未修コースでは、

1年目に、インプットと短答式試験の対策を行い、

2年目に、論文式試験の対策を行い、

3年目の7月までに、それらの総仕上げをしていく

という流れで学習を進めていけるとよいです。

既修

既修コースでは、入学から2年目の7月に司法試験を受験することになります。

入学直後から司法試験の短答式及び論文式の過去問の学習を進めていけるとよいです。入学から試験まで1年半程度しか時間がないため、じっくりやるという意識よりも、早く何周も回すという意識が重要です。

まとめ

このコラムでは、司法試験の勉強法について解説しました。

司法試験の学習法は十人十色です。もっとも、多くの合格者で共通している勉強法はあり、多くの受験生がそれに沿って学習をしていくことで、効率よく学習を進めていけるでしょう。

勉強法に迷っている方は、このコラムで紹介した勉強法を参考に学習を進めていき、自己流に落としていくという勉強がよいです。

アガルートでは、無料受講相談も用意しています。勉強法を迷っている方は、是非一度ご相談ください。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!!

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る