社会人が司法試験合格を目指すのは無謀?働きながら合格するための戦略とは?

最難関といわれる国家試験のひとつである司法試験ですが、社会人になってから合格を目指す方も多いです。

令和6年司法試験合格者の最高年齢は「70歳」でした。

司法試験の受験には年齢制限がありません。

司法試験は何歳からでも合格を目指せる試験といえます。

もっとも、社会人として働きながら合格することは不可能ではないか、どのようなルートを選べば合格することができるのか、と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

このコラムでは、働きながら司法試験に合格することは決して無謀ではないこと、合格するための戦略について解説します。

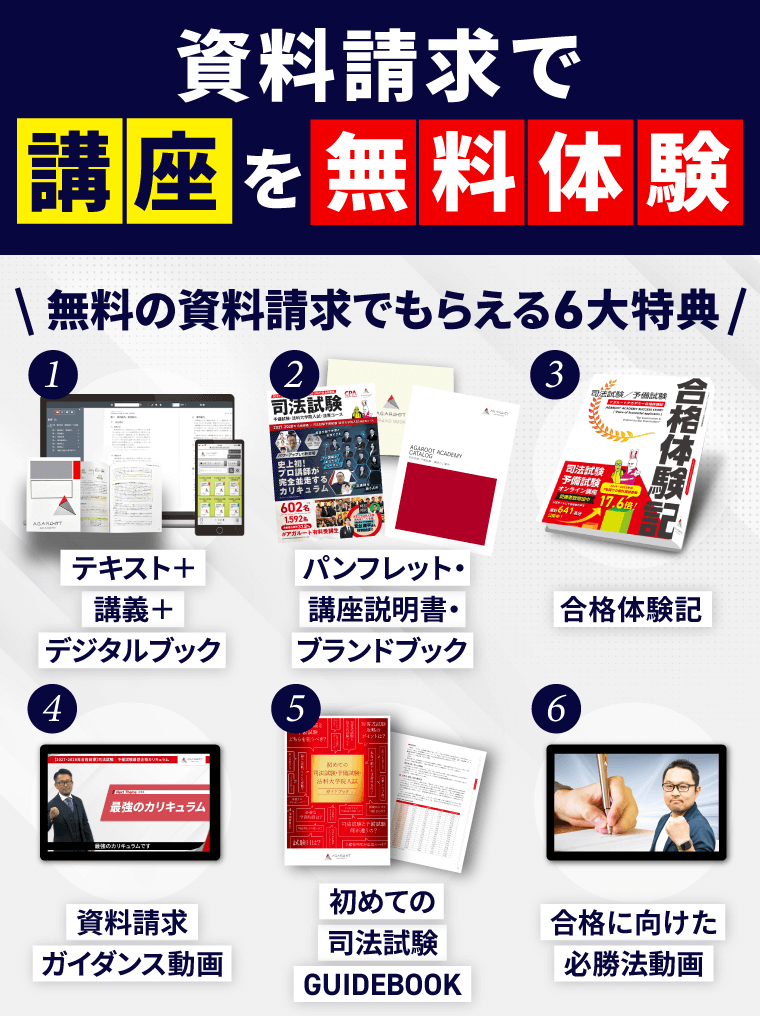

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、

司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

【結論】社会人の司法試験突破は無謀じゃない!その理由とは

結論として、社会人の司法試験突破は無謀なことではありません。

理由としては①毎年一定数の社会人合格者がいること、②時間がないからこそメリハリをつけて学習できる点、③精神的に安定している点が挙げられます。

下記にて詳しく解説します。

毎年一定数の社会人合格者がいる

まず、近年の社会人(公務員・教職員・会社員・法律事務職員・塾講師・自営業の合計人数)の予備試験における出願者と最終合格者の数を調査します。

それぞれ下記の表のとおりになりました。

| 予備試験 | 社会人出願者 | 社会人最終合格者 |

|---|---|---|

| 令和6年 | 5350人 | 89人 |

| 令和5年 | 7401人 | 95人 |

| 令和4年 | 6823人 | 96人 |

| 令和3年 | 5769人 | 65人 |

| 令和2年 | 6101人 | 64人 |

| 令和元年 | 5581人 | 62人 |

| 平成30年 | 5105人 | 62人 |

令和3年予備試験までは人数が横ばいでしたが、令和4年・令和5年予備試験では一気に30人増えています。

また、令和6年予備試験における全体の合格者のうち、社会人合格者の割合は約20%となりました。

司法試験では、社会人の合格者数は出されていませんが、予備試験合格者の司法試験合格率が非常に高いため、同等の人数が司法試験も合格することができていると考えられます。

上記の表と、社会人合格者が占める割合から、社会人合格者が少なくないことがわかります。

時間がないからこそメリハリをつけて学習できる

どの勉強でも共通しますが、司法試験では特に、ダラダラと長く勉強することよりも、メリハリをつけて試験に合格するための勉強を行うことが重要です。

法律は、各法律に専門の学者がいるほど、奥が深い学問です。

時には、その奥深さゆえに、試験に合格するという観点からは必ずしも必要とはいえない分野で躓いてしまい、抜け出せなくなることもあります。

また、勉強の方向性が異なってしまうことも多いです。

社会人で司法試験合格を目指す方は、時間がないという意識があるため、試験に合格するために必要な勉強を効率よくできると考えられます。

また、その意識は集中力にも繋がります。

仕事の忙しさから、今しか勉強できないという意識がある人は、そうでない人よりも知識を吸収できるスピードが異なります。

時間がないという点はデメリットにも見られがちですが、効率よく集中して勉強するという観点からはメリットにもなるでしょう。

精神的に安定している

社会人の方は、その経験値と生活していくためのお金や仕事の心配がないため、精神的に安定して司法試験の勉強ができると考えられます。

合格までコツコツ頑張れる胆力があれば、ある意味マイペースに合格するまで試験に取り組むことができます。

失うものは何もなく、司法試験の合格を目指せるという意識は、前向きに勉強ができることに繋がるでしょう。

社会人が働きながら司法試験合格をつかみ取る戦略とは?

社会人の場合、ルートとしては①ロースクールルート、②夜間ロースクールルート、③予備試験ルートがあります。

このうち、働きながら司法試験の合格を目指す方は予備試験ルートを目指す方が多いです。

ロースクールルートは、仕事をしてロースクールに行くお金を貯め、仕事をやめてから行くという方が多い傾向にあります。

下記より詳しく解説します。

社会人が司法試験に挑戦できるルートは3つ

社会人が司法試験に挑戦できるルートには、ロースクール・夜間ロースクール・予備試験の3つのルートがあります。

社会人がロースクール・夜間ロースクールに通う難易度は非常に高い

まず、ロースクール・夜間ロースクールルートについて紹介します。

ロースクール

ロースクールの授業は昼間に行われるため、ロースクールに通う期間、仕事をやめる必要があります。

また、授業料(国立大学の法科大学院)は、既修者が総額189万円、未修者が総額269万4000円となっているため、お金を貯めておく必要があります。

仕事を続けながらロースクールに通うということは難しいでしょう。

夜間ロースクール

現在、夜間コースがある法科大学院は、筑波大学、日本大学、福岡大学、琉球大学の4つの法科大学院です。

これらの4つの法科大学院の令和6年司法試験の合格者数は、合計で34人でした。それぞれの法科大学院の合格率は以下の通りになりました。

| 大学名 | 受験者数(人) | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 筑波大学 | 60 | 14 | 23.33% |

| 日本大学 | 100 | 19 | 19.00% |

| 福岡大学 | 23 | 4 | 17.39% |

| 琉球大学 | 29 | 5 | 17.24% |

その合格者の少なさから、夜間ロースクールに通い、司法試験に合格する難易度は高いといえるでしょう。

難易度が高くなっている理由は、以下の3点です。

1点目は、授業の時間帯です。

夜間ロースクールは、大学院にもよりますが、平日18頃からの1~2コマと、土曜日の授業を履修することとなります。

したがって、仕事を終えて疲れた状態で授業を受けることとなります。

また、土曜日に授業があるため、プライベートに割く時間が少なくなり、リフレッシュもしづらくなります。

2点目は、修了までに時間がかかるという点です。

通常の法科大学院では、既修者が2年、未修者が3年となっていますが、夜間コースでは、平日に履修できる授業が少ないため、仕事が忙しい方は在学期間が長くなります。

長期履修制度を利用した場合、既修者が3年、未修者が4年と、通常よりも1年ずつ長くなっています。

これらの2点から、モチベーションの維持がしづらく、かつ、それを長期間維持しなければならないことがわかります。

3点目は、高い学費がかかるという点です。

国立大学である、筑波大学法科大学院の授業料を見てみると、入学金が28万2000円、授業料が年額80万4000円となっています。

したがって、長期履修制度を利用すると、既修者が総額269万4000円、未修者が349万8000円かかります。通常の法科大学院よりも1年間、修了までの年数が長くなる分、費用もかかってしまいます。

そのため、働きながら夜間ロースクールに通う選択をしたとしても、事前に資金を用意しておく必要があります。

社会人が仕事と両立して司法試験突破を狙うなら予備試験ルート!

社会人の方が働きながら司法試験合格を勝ち取るもう1つのルートは予備試験ルートです。

予備試験ルートのメリットは以下の3点があげられます。

1点目は、自分で時間を調整できる点です。

予備試験では、ロースクールのように決まった時間に授業を受ける必要がないため、仕事との両立をしながら合格を目指すことができます。

また、予備試験には受験資格がないため、仕事の忙しさやプライベートなどの事情も考慮して、受験する年を決めることができます。

仕事が忙しくない時期に集中して勉強したり、仕事が落ち着く年を合格目標としたりすることで、仕事と両立しながら、司法試験の合格を目指すことができます。

2点目は、コストがかからない点です。

前記の通り、ロースクールでは高い学費がかかります。

学費がかからないという点は予備試験のメリットです。

ロースクールに入学するためには、前記の通り、学費を事前に用意しておく必要がありますが、予備試験ではそのコストがかかりません。

もちろん、予備校代や参考書代などは必要であるため、コストは全く0というわけではありませんが、ロースクールよりも低額に抑えることができます。

3点目は、予備試験合格者の司法試験合格率が非常に高い点です。

予備試験合格者の、令和6年司法試験合格率は92.8%となりました。

予備試験さえ突破できれば、司法試験にも合格できる可能性が非常に高いといえます。

前記の通り、夜間ロースクールの制度がある法科大学院のうち、一番合格率が高い筑波大学法科大学院でも合格率が33.3%となっています。

このため、高い費用をかけて、法科大学院に進学するよりも、予備試験の合格を目指して勉強していく方が、費用対効果がよいとも考えられます。

以上より、予備試験ルートが社会人の基本戦略といえるでしょう。

社会人が働きながら司法試験を目指す際にやってはダメなこと

ここでは、社会人が働きながら司法試験を目指す際にやってはダメなことを、①独学での挑戦、②学習時間を確保しないままの挑戦、③スケジュールの組み立てをしないことの3つに絞って紹介します。

独学で挑戦するのは「無謀」です

1つ目は独学での挑戦です。

働きながらだと、法科大学院生や、専業予備試験受験生と比べて、勉強時間を多く割くことができません。

したがって、どれだけ効率的に勉強できるかが勝負となります。

我流にはまらず、合格するために必要な最低限度のことをやって受かるという観点から、独学では難しいと考えられます。

司法試験は法律を対象としており、法律は、各法律が学問の対象とされているほど、専門性が高いです。

そのため、司法試験合格という目標からは必ずしも必要ではない知識も多くあります。

それらを見極め、何から始めるのが効率的かを自らやっていくのは至難の業です。

また、予備試験の合格率は約4%と非常に低くなっています。

合格のノウハウを持っている予備校の指導を受けながら、合格を目指していくことが必要不可欠であるといえるでしょう。

学習時間の確保の見通しがないまま挑戦する

2つ目は、学習時間を確保しないままの挑戦です。

司法試験合格のためには、3000~8000時間の勉強が必要といわれています。

これくらいの時間を確保できる見通しが立たないまま勉強を始めてしまうと、勉強時間を確保できないまま月日がすぎてしまい、受験勉強がずるずると長引いてしまいます。

スケジュールの組み立てをしない

3つ目は、スケジュールの組み立てをしないことです。

予備試験コースのメリットは、前記の通り自分で時間を調整できる点にあります。

しかし、反対の面から考えると、時間に縛られることがないため、勉強が進まない原因となるデメリットでもあります。

合格者や予備校の意見を参考に、合格までのスケジュールを組み立てて、今何をすべきかを明確にしていく必要があります。

社会人が働きつつ司法試験合格を目指すのは無謀じゃない!

これまで述べてきた通り、

- 予備試験合格者のうち約20%が社会人であること

- 社会人ならではの強みがあること

などから、合格のための勉強を効率よくスケジュールを立てて行うことができれば、社会人が働きながら司法試験合格を目指すことは決して無謀ではありません。

もっとも、合格のための勉強とは何か、どのようなスケジュールを立てればよいのかについて自分で調べて実行していくことは簡単ではありません。

社会人の合格者も多く輩出しているアガルートは、働きながら司法試験の合格を目指すノウハウを持っています。

また、アガルートでは、法律学習の有無、進度に合わせたカリキュラムを複数用意しています。

自分のレベルにあった効率の良い勉強ができるアガルートを受講されることをおススメします。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、

司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る