【司法試験&予備試験】租税法の基本書おすすめランキングTOP5! 入門書・演習書・参考書・問題集・判例集・論証集も紹介

予備試験・司法試験を受験する方の中には、選択科目で租税法を選択しようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

選択科目は、基本7科目に比べると対策が手薄になりがちな受験生が多く、その分しっかりと対策をすれば他の受験生と大きく差を付けることが可能です。

最近では、市販の参考書や演習書なども充実しているため、それらを活用して対策を進めていくのも効果的です。

そこで本コラムでは、租税法のおすすめの基本書、入門書、演習書・問題集、判例集、論証集について紹介していきたいと思います。

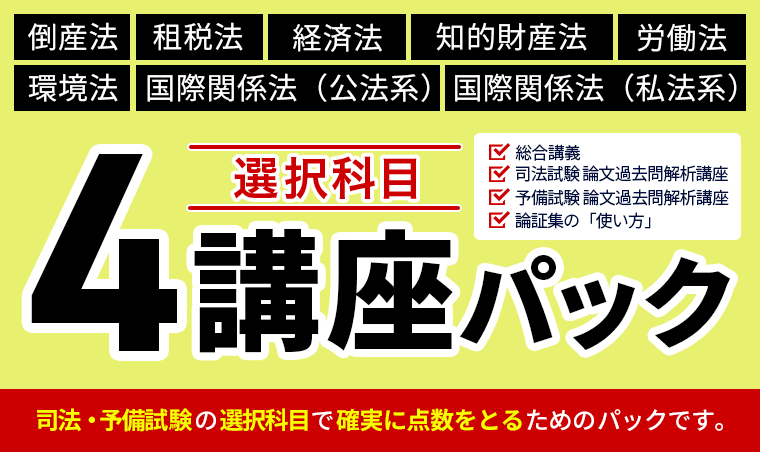

<選べる科目別講座!>選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

目次

【租税法】基本書おすすめランキングTOP5

租税法の基本書おすすめランキングTOP5は以下の表のとおりです。

- 『スタンダード所得税法 第4版』(弘文堂・佐藤英明)・『スタンダード法人税法 第3版』(弘文堂・渡辺徹也)

- 『租税法入門 第3版』(有斐閣・増井良啓)

- 『租税法 第4版(有斐閣アルマ)』(有斐閣・岡村忠生、酒井貴子、田中晶国)

- 『租税法概説 第4版』(有斐閣・中里実、弘中聡浩、淵圭吾、他2名)

- 『租税法 第24版(法律学講座双書)』(弘文堂・金子宏)

1位『スタンダード所得税法 第4版』(弘文堂・佐藤英明)・『スタンダード法人税法 第3版』(弘文堂・渡辺徹也)

参考:『スタンダード法人税法 第3版』(弘文堂・渡辺徹也)

『スタンダード所得税法 第4版』(弘文堂・佐藤英明)

租税法の基本書おすすめ第1位は、『スタンダード所得税法 第4版』(弘文堂・佐藤英明)・『スタンダード法人税法 第3版』(弘文堂・渡辺徹也)です。

『スタンダード所得税法』『スタンダード法人税法』は、その名の通り、租税法選択者の中では、最もスタンダードな基本書となっており、これらの基本書の内容を抑えていれば、司法試験対策としては必要十分だといえるでしょう。

同シリーズは、ケースメソッドが採用されており、事例に沿って解説がなされているので、とても分かりやすい基本書となっています。

また、重要判例の引用もしっかりとなされているので、1冊で必要な知識を得ることができます。

そのため、租税法の基本書選びに悩んでいる方は、同シリーズの基本書を購入してみることをおすすめします。

2位『租税法入門 第3版』(有斐閣・増井良啓)

租税法の基本書おすすめ第2位は、『租税法入門 第3版』(有斐閣・増井良啓)です。

本書は、東京大学増井教授の法学教室連載を単行本化したものとなっています。

ページ数は378ページとそれほど厚くはありませんが、税法の基礎から所得税法・法人税法までコンパクトに網羅されています。

内容としては、『租税法入門』というタイトルとは裏腹に、近時の租税法研究の展開など高度な話題にも及んでいます。

もっとも、所得税法・法人税法のパートについては司法試験との親和性も高いため、コンパクトに所得税法・法人税法を網羅したい方にはおすすめの1冊といえます。

3位『租税法 第4版(有斐閣アルマ)』(有斐閣・岡村忠生、酒井貴子、田中晶国)

参考:『租税法 第4版(有斐閣アルマ)』(有斐閣・岡村忠生、酒井貴子、田中晶国)

租税法の基本書おすすめ第3位は、『租税法 第4版(有斐閣アルマ)』(有斐閣・岡村忠生、酒井貴子、田中晶国)です。

本書は、有斐閣アルマシリーズの1つで、文庫本サイズとコンパクトながらも、総論から所得税法、法人税法、消費税法、租税手続法まで幅広く網羅されています。

租税法について1冊でコンパクトに概観したい方にとって、おすすめの基本書だといえるでしょう。

4位『租税法概説 第4版』(有斐閣・中里実、弘中聡浩、淵圭吾、その他2名)

参考:『租税法概説 第4版』(有斐閣・中里実、弘中聡浩、淵圭吾、他2名)

租税法の基本書おすすめ第4位は、『租税法概説 第4版』(有斐閣・中里実、弘中聡浩、淵圭吾、他2名)です。

本書は、研究者と実務家のコラボレーションにより書かれた基本書で、「実務を前提とした理論」「理論に裏付けられた実務」が紹介されています。

租税法の理論と実務についてバランスよく学習したい方にはおすすめの1冊です。

5位『租税法 第24版(法律学講座双書)』(弘文堂・金子宏)

参考:『租税法 第24版(法律学講座双書)』(弘文堂・金子宏)

租税法の基本書おすすめ第5位は、『租税法 第24版(法律学講座双書)』(弘文堂・金子宏)です。

本書は、租税法のバイブルともいえる基本書で、非常に歴史のあるものとなっています。

ページ数が1276ページと膨大であるため、通読というよりは、辞書的な使い方をするのがおすすめです。

【租税法】入門書おすすめランキングTOP3

租税法の入門書おすすめランキングTOP3は以下の表のとおりです。

- 『プレップ租税法 第4版(プレップシリーズ)』(弘文堂・佐藤英明)

- 『基本テキスト租税法』(同文舘出版・池上健、大野雅人、橘光伸、飯島信幸、鈴木孝直)

- 『よくわかる税法入門 第17版』(有斐閣・三木義一)

1位『プレップ租税法 第4版(プレップシリーズ)』(弘文堂・佐藤英明)

参考:『プレップ租税法 第4版(プレップシリーズ)』(弘文堂・佐藤英明)

租税法の入門書おすすめ第1位は、『プレップ租税法 第4版(プレップシリーズ)』(弘文堂・佐藤英明)です。

本書は、学生と教員の会話形式で物語が進んでいく入門書で、租税法の最重要論点について楽しみながら学習することができます。

租税法の勉強を本格的に開始する前に、租税法の重要論点を概観したい方には、とてもおすすめの1冊だといえます。

2位『基本テキスト租税法』(同文舘出版・池上健、大野雅人、橘光伸、飯島信幸、鈴木孝直)

参考:『基本テキスト租税法』(同文舘出版・池上健、大野雅人、橘光伸、飯島信幸、鈴木孝直)

租税法の入門書おすすめ第2位は、『基本テキスト租税法』(同文舘出版・池上健、大野雅人、橘光伸、飯島信幸、鈴木孝直)です。

本書は、所得税法・法人税法から、相続税法・消費税法・国際課税に至るまで、制度趣旨や背景の解説によって税制の全体像が概観できる入門書となってます。

コラムでは、最新の租税法論点についても解説がなされているので、租税法について幅広く概観を掴みたい方にとってはうってつけの入門書といえるでしょう。

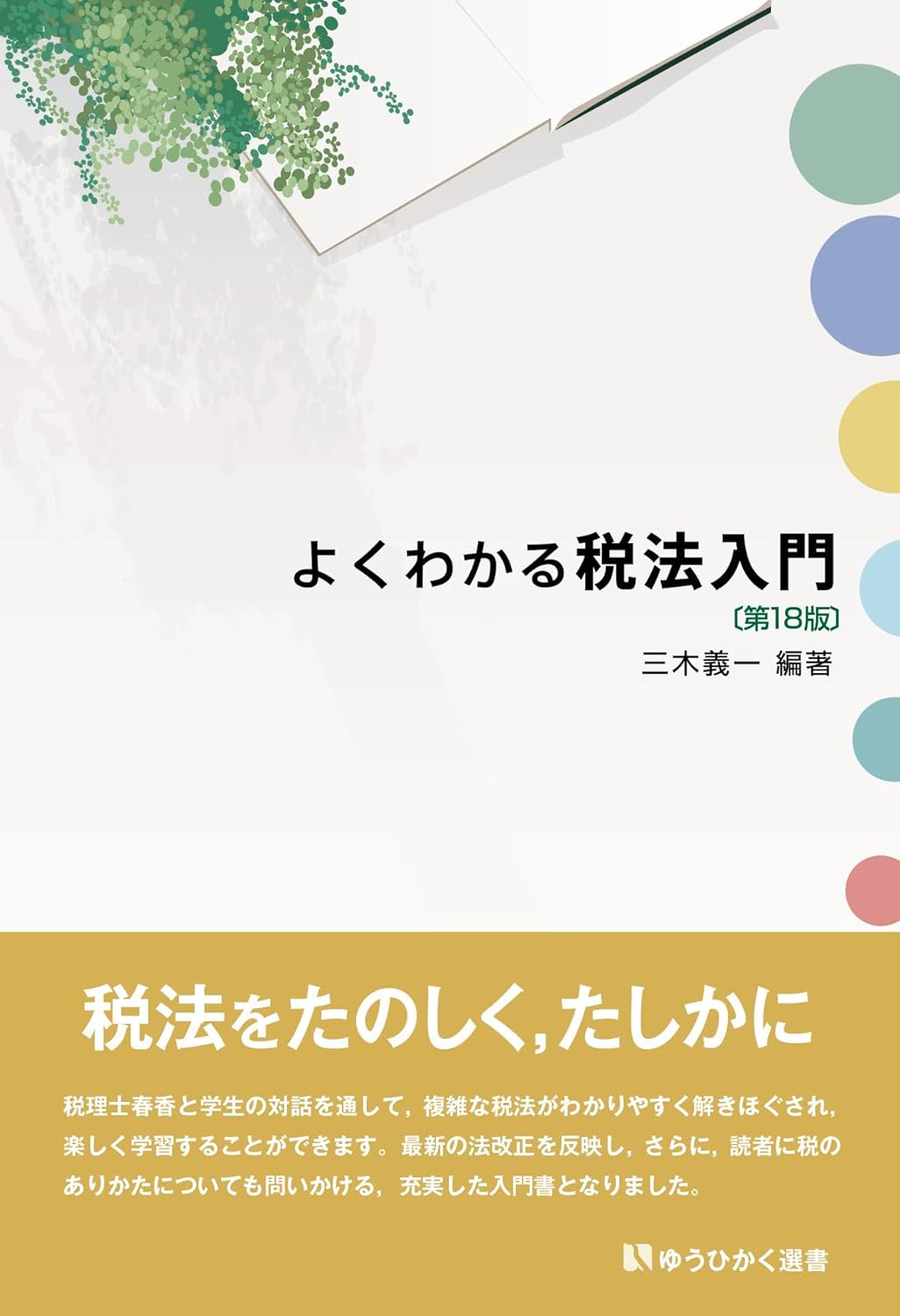

3位『よくわかる税法入門 第17版』(有斐閣・三木義一)

租税法の入門書おすすめ第3位は、『よくわかる税法入門 第18版』(有斐閣・三木義一)です。

本書も、1位の『プレップ租税法 第4版(プレップシリーズ)』と同様、対話形式で租税法を網羅的に概観できる入門書です。

令和4年度改正にも対応しています。

【租税法】演習書・問題集おすすめ

租税法のおすすめ演習書・問題集は以下の表のとおりです。

- 『租税法演習ノート‐租税法を楽しむ21問 第4版』(弘文堂・佐藤英明、岡村忠生、渋谷雅弘、髙橋祐介、谷口勢津夫、増井良啓、渡辺徹也)

『租税法演習ノート‐租税法を楽しむ21問 第4版』(弘文堂・佐藤英明、岡村忠生、渋谷雅弘、髙橋祐介、谷口勢津夫、増井良啓、渡辺徹也)

参考:『租税法演習ノート‐租税法を楽しむ21問 第4版』(弘文堂・佐藤英明、岡村忠生、渋谷雅弘、髙橋祐介、谷口勢津夫、増井良啓、渡辺徹也)

租税法の演習書・問題集のおすすめは、『租税法演習ノート‐租税法を楽しむ21問 第4版』(弘文堂・佐藤英明、岡村忠生、渋谷雅弘、髙橋祐介、谷口勢津夫、増井良啓、渡辺徹也)です。

本書は、21問の設問に対して解説がなされており、問題を解き進めながら、租税法の知識を身に付けることができます。

解答例や関連問題も付いており、自学自習に最適な演習書です。

もっとも、問題の難易度は高めなので、ある程度租税法の勉強を進めた方におすすめの演習書といえます。

【租税法】判例集おすすめランキングTOP3

租税法の判例集おすすめランキングTOP3は以下の表のとおりです。

- 『租税法判例百選 第7版』(有斐閣・中里実、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘、渕圭吾編)

- 『ケースブック租税法 第6版』(弘文堂・金子宏、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘)

- 『租税法判例六法 第6版』(有斐閣・中里実、増井良啓、渕圭吾編)

1位『租税法判例百選 第7版』(有斐閣)

参考:『租税法判例百選 第7版』(有斐閣・中里実、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘、渕圭吾編)

租税法の判例集おすすめ第1位は、『租税法判例百選 第7版』(有斐閣・中里実、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘、渕圭吾編)です。

本書は、判例百選シリーズの租税法バージョンであり、司法試験合格に必要な重要判例が網羅されています。

租税法の判例集選びに悩んでいる方は、まずこの判例百選を手に取ってみることをおすすめします。

2位『ケースブック租税法 第6版』(弘文堂・金子宏、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘)

参考:『ケースブック租税法 第6版』(弘文堂・金子宏、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘)

租税法の判例集おすすめ第2位は、『ケースブック租税法 第6版』(弘文堂・金子宏、佐藤英明、増井良啓、渋谷雅弘)です。

本書は、法科大学院の教科書としても使われることが多い、定番のケースブックです。租税法判例が網羅的に掲載されており、Notes&Questionsでは、判例に対する説明も付されています。

もっとも、設問に対する解答が掲載されていないので、自学自習に使用する場合には、注意が必要です。

3位『租税法判例六法 第6版』(有斐閣・中里実、増井良啓、渕圭吾編)

参考:『租税法判例六法 第6版』(有斐閣・中里実、増井良啓、渕圭吾編)

租税法の判例集おすすめ第3位は、『租税法判例六法 第6版』(有斐閣・中里実、増井良啓、渕圭吾編)です。

本書は、租税法の学習に欠かせない六法でありながら、同時に重要判例も学習することが可能です。

【租税法】論証集おすすめランキングTOP2

租税法の論証集おすすめランキングTOP2は以下の表のとおりです。

- 【2024・2025年合格目標】司法試験|租税法論証集の「使い方」

- 『司法試験論文対策 1冊だけで租税法 第3版』(辰巳法律研究所・小川徹)

1位【2025・2026年合格目標】司法試験|租税法論証集の「使い方」

租税法の論証集おすすめランキング第1位は、【2025・2026年合格目標】司法試験|租税法論証集の「使い方」です。

【2025・2026年合格目標】司法試験|租税法論証集の「使い方」は、オンライン講座となりますが、教材として、アガルートの講師自らが判例の立場にしたがって書き下ろした論証集がついてきます。

租税法論証集の「使い方」講座では、租税法の重要論点についての論証を短時間で総ざらいすることが可能です。

選択科目の時間に勉強時間をあまり多く割くことができない受験生にとっては、非常におすすめの講座といえます。

2位『司法試験論文対策 1冊だけで租税法 第3版』(辰巳法律研究所・小川徹)

参考:『司法試験論文対策 1冊だけで租税法 第3版』(辰巳法律研究所・小川徹)

租税法の論証集おすすめランキング第2位は、『司法試験論文対策 1冊だけで租税法 第3版』(辰巳法律研究所・小川徹)です。

本書は、趣旨・規範ハンドブックパートと司法試験過去問パートに分かれており、その名のとおり1冊だけで、司法試験租税法の対策を行うことができます。

司法試験過去問パートでは、合格者の再現答案も掲載されているため、自学自習にはうってつけの1冊です。

まとめ

本コラムでは、租税法のおすすめの基本書、入門書、演習書・問題集、判例集、論証集について、ランキング形式で紹介してきましたがいかがだったでしょうか。

各ランキングの1位をまとめると以下の通りです。

- 基本書おすすめ

『スタンダード所得税法 第4版』(弘文堂・佐藤英明)・『スタンダード法人税法 第3版』(弘文堂・渡辺徹也) - 入門書のおすすめ

『プレップ租税法 第4版(プレップシリーズ)』(弘文堂・佐藤英明) - 演習書・問題集のおすすめ

『租税法演習ノート‐租税法を楽しむ21問 第4版』(弘文堂・佐藤英明、岡村忠生、渋谷雅弘、髙橋祐介、谷口勢津夫、増井良啓、渡辺徹也) - 判例集のおすすめ

『租税法判例百選 第7版』(有斐閣) - 論証集のおすすめ

租税法論証集の「使い方」(アガルート)

租税法は、労働法などの選択科目に比べると、参考書が少ないと言われていますが、最近では様々な参考書が出版され、充実してきていることが分かって頂けたかと思います。

本コラムで紹介した、基本書、入門書、演習書・問題集、判例集、論証集はどれも、司法試験受験生なら読んでおきたいおすすめの参考書ですので、ぜひ一度目を通してみてください。

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る