司法試験・予備試験の租税法 勉強法!選択科目で租税法を選ぶのはおすすめ?難易度は?

司法試験・予備試験の租税法の勉強方法について、知りたいとお考えではないでしょうか。

このコラムでは租税法の特徴の他、詳しい勉強方法について解説しています。

具体的な学習手順についても紹介していますので、どのように勉強すればいいかわからないとお悩みの方はぜひご覧ください。

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

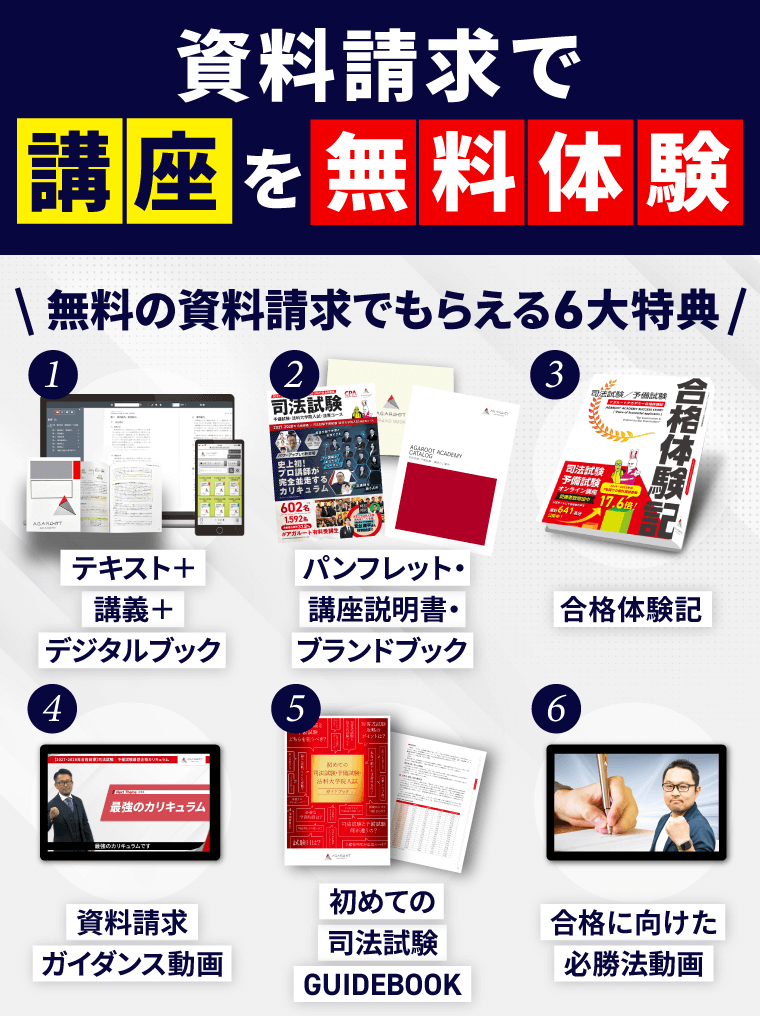

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

租税法とは?特徴は?

司法試験における租税法で出題される法科目は、例年の傾向からすると所得税法がメインになります。そのうえで、所得税法に関連する限りで法人税及び国税通則法から出題される傾向にあります。

所得税法とは、簡単に言うと年間の個人の所得にかかる税金を所得税といい、当該所得税に関する規定を定めたのが所得税法です。

所得(つまり、収入)がある人は必ず納税しなければいけないものであり、所得者の担税力に応じて納付割合が異なります。

このような所得税に関する規定を学ぶのが所得税法であり、司法試験の租税法では所得税法を中心とした出題がされる傾向が強いため、租税法の学習は必然的に所得税法の学習を主に行うことになります。

租税法を選ぶのはおすすめ?

租税法がおすすめか否かは、受験生のその時の状況や興味によって変わります。

もともと租税法に興味関心がある方や公認会計士や税理士資格のダブルライセンスを目指している方にとっては、選択科目として租税法を選択するのがおすすめです。

租税法の学習を受験時から行っておくと、公認会計士の資格取得の際に非常に役立ちます。

弁護士だけでなく、公認会計士の資格も取得しておくと業務の幅も大きく広がり、仕事の幅も質も向上させることができます。

また、税に関して知識や理解をしている方が少ないため、弁護士として税に精通していることも実務に就いた際、強味となるでしょう。

租税法の難易度・合格率は?

直近の令和5年租税法選択者の司法試験合格率は、34.3%です(なお、予備試験については非公開です)。

近年の合格率は、概ね30%から40%で推移していることがわかります(他の選択科目8科目の中でも、合格率の高さは6番目です)。

このように、租税法の難易度はやや難しいといえます。

合格率もそこまで高いわけではありません。

| 租税法選択者の合格率 | |

| 令和1年 | 29.5% |

| 令和2年 | 33.7% |

| 令和3年 | 39.4% |

| 令和4年 | 37.5% |

| 令和5年 | 34.3% |

租税法の出題範囲、問題形式、配点

1 租税法の出題範囲

租税法の出題範囲は、所得税法がメインで出題され、所得税法に関連する限りで法人税法及び国税通則法からも出題される傾向にあります。

現に、令和4年度から予備試験の選択科目として出題された租税法の論文試験では、5つの小問のうち、所得税法からの出題が4問という高い比率で出題されています。

2 租税法の問題形式

問題は、例年の傾向でいうと、設問が2つでそれぞれの設問に小問が数問設けられている傾向にあります。なお、令和5年度の司法試験ではA4用紙1枚に問題文と設問がまとめられていました。

事例の長さは比較的短いものとなっています。

3 租税法の配点

では、租税法の配点についてご紹介します。

租税法の配点は、以下の通りです。

・司法試験(100点満点)

・予備試験(50点満点)

各問題の点数については、記載や公表がなく、知ることができません。

租税法の勉強法

租税法の勉強法についてご紹介します。

1 所得税法をマスターすることから始めましょう

租税法の出題範囲は、主に所得税法です。

そのため、租税法の勉強をするにあたってもまずは所得税法をマスターすることが大切です。

そして所得税法を学習するうえで、イメージを持つことも大切です。

例えば、所得税は個人の所得に対して課税される税金です。

個人によって所得額は異なるのはもちろん、所得を得るに至った原因(どのようにして所得を得たのか)や得た所得のかたち(所得の種類)なども異なるはずです。

そこで、所得税法は、所得について10種類に分けて規定し、所得に応じて担税力が異なるとして、その所得に課す税負担額を変動させています。

このように、イメージをもちつつ、自分の言葉で簡易的な言葉でもよいので表現をすることが非常に大切です。

所得税を学習していると、専門用語として難しい言葉が出てくる時があります。

その際には、答案を作成することを想定して、どのような表現をしたらわかりやすいかを意識して勉強をするとより本番に向けた力がつきます。

2 法人税法や国税通則法も大切です。

所得税の学習がある程度進んだら、法人税法や国税通則法の学習も進めましょう。

司法試験の租税法の出題はメインで所得税法ではありますが、所得税法に関連した法人税法や国税通則法も出題される可能性があります。

所得税法では、個人の所得に対して課税される税法であったのに対し、法人税法は法人の所得に対して課税される税法です。

そのため、主体は異なりますが、いずれにせよ所得に応じて課税されることには変わりありません(だからこそ、所得税の理解をしなければ、法人税法を理解することはできません)。

また、国税通則法は、国税の基本的なルール(すなわち、所得税や法人税の納税時期や更生申告等の規定を定めています)を規定しており、いわゆる納税にかかる手続き的な側面を規定しています。

このように、法人税法や国税通則法は、いずれも所得税法を前提とした規定です。

ですので、まずは所得税法をマスターし、そのうえで法人税法や国税通則法の学習を進めることで、いずれの科目も理解が深まり、より効率的な学習をすることができます。

3 学説の争いは少ないため、判例を意識した学習が大切です。

租税法では、他の科目とは異なり、学説間の争いは少なく、基本的には判例に基づいた議論が展開されています。

そのため、租税法の学習の際には学説間(又は学説と判例)の対立に着目するのではなく、判例の判断に対する理解を深めることが大切です。

そのためには判例百選を丁寧に読み込むことが重要です。

判例百選には事例と判旨、そして解説の全てが記載されていますので勉強には大変役立つ教材です。

基本書を参照しつつ、判例百選の学習も併行して進めることで効率よく学習を進めることができます。

また、判例学習をする際には、判例の事案にも着目しましょう。

どのような事案で、当事者がどのように主張していて、何が問題となっているのかを事案から読み解くことで事実を規範にあてはめる力も同時に身に付けることができるようになります。

4 過去問演習を何度も繰り返しましょう。

さらに、租税法では過去問演習が非常に重要です。

他の科目においても同様ではありますが、過去問演習を何度も繰り返すことで司法試験出題傾向を掴むことができるだけでなく、どの論点がどのようにして出題されているのかも知ることができます。

また、過去問演習をする際には出題趣旨や採点実感を熟読することも大切です。

特に、採点実感には、どのような答案が優良と評価されているのか等、合格答案に必要な情報が凝縮されています。

基本書や問題演習をするうえで、指標となりますので、ぜひ過去問演習の際には出題趣旨、及び採点実感を片手に問題を解くことをおすすめします。

租税法を勉強する上での注意点・ポイント

ここでは、租税法を勉強する上での注意点やポイントについてご紹介します。

1 出題頻度の高いところから勉強しましょう。

租税法の学習をするにあたり、注意点として出題頻度の高いところから学習することを意識しましょう。

租税法では、所得税法(及び法人税法や国税通則法)がメインで出題されます。

さらに、その所得税法の中でも所得の分類に関する論点(当該所得が事業所得、雑所得、給与所得のいずれに分類されるか)については、過去の司法試験でも何度も出題されており、今後の司法試験においても頻出論点です。

ですから、所得税法を学習するうえでも上記論点についてはより力を入れて学習する必要があります。

このように、司法試験過去問を分析し、主に出題されている論点は何かを知ることで、今後司法試験で出題される可能性の高い論点について気付くことができるようになります。

なお、法人税法においても過去の出題傾向から、特に法人税法22条、34条、37条に関連する理解が問われている傾向があります。

そのため、法人税法を学習する際も当該条文に関連する論点を中心に学習することで、より効率的に租税法を理解することができるとともに、安定した点数を取ることもできるようになるはずです。

2 実体法(特に民法)の理解も深めましょう。

租税法の学習の際には、実体法(特に民法)の学習が必須です。

司法試験の問題文を読んで頂ければわかるように取引関係等が問題文にちりばめられており、問題文の内容を理解するには民法の理解が必要不可欠です。

民法の理解があることで、問題文に記載されている内容を理解することができるだけでなく、租税法の理解にも繋がります。

まとめ

司法試験の選択科目の1つである倒産法について、具体的な勉強方法や試験内容、出題傾向などについてご紹介しました。

倒産法は司法試験選択科目の中でも比較的受験者が多い科目の1つです。

そのため、受験者間でのレベルも高いため、適切に対策を取らなければ合格点を勝ち取ることはできません。

ですので、本コラムを参照して頂き、倒産法の勉強方法や学習ポイントをおさえて頂ければ、より確実に合格点を取ることが出来るでしょう。

ぜひ、本コラムを何度も読んで頂き、司法試験倒産法の学習に役立てて頂ければと思います。

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る