予備試験ルートと法科大学院ルートどっちがおすすめ?【司法試験を目指すなら】

司法試験を受験するためには、法科大学院を修了するという法科大学院ルートと、予備試験に合格するという予備試験ルートがあります。

法科大学院に入学するためには学費がかかりますし、一方で予備試験の合格率は非常に低い状況にあるため、どちらのルートが正しいか、自分に合っているかと悩んでいる方は少なくありません。

このコラムでは、法科大学院ルートと予備試験ルートのそれぞれメリットやデメリット、特徴について解説します。

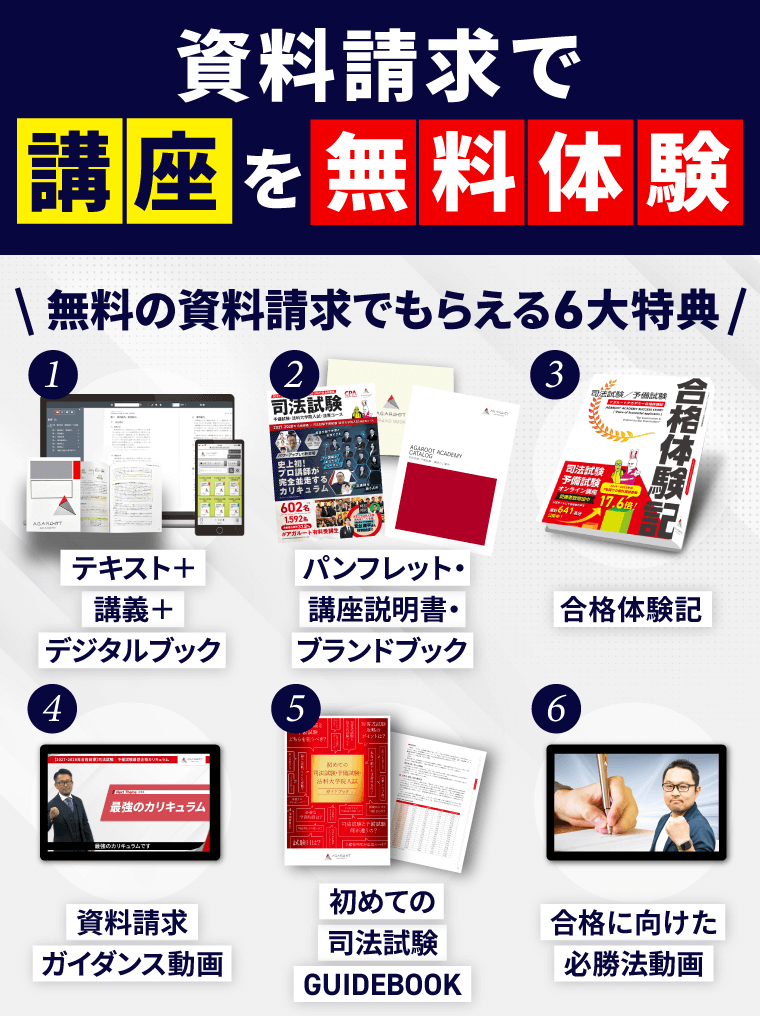

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

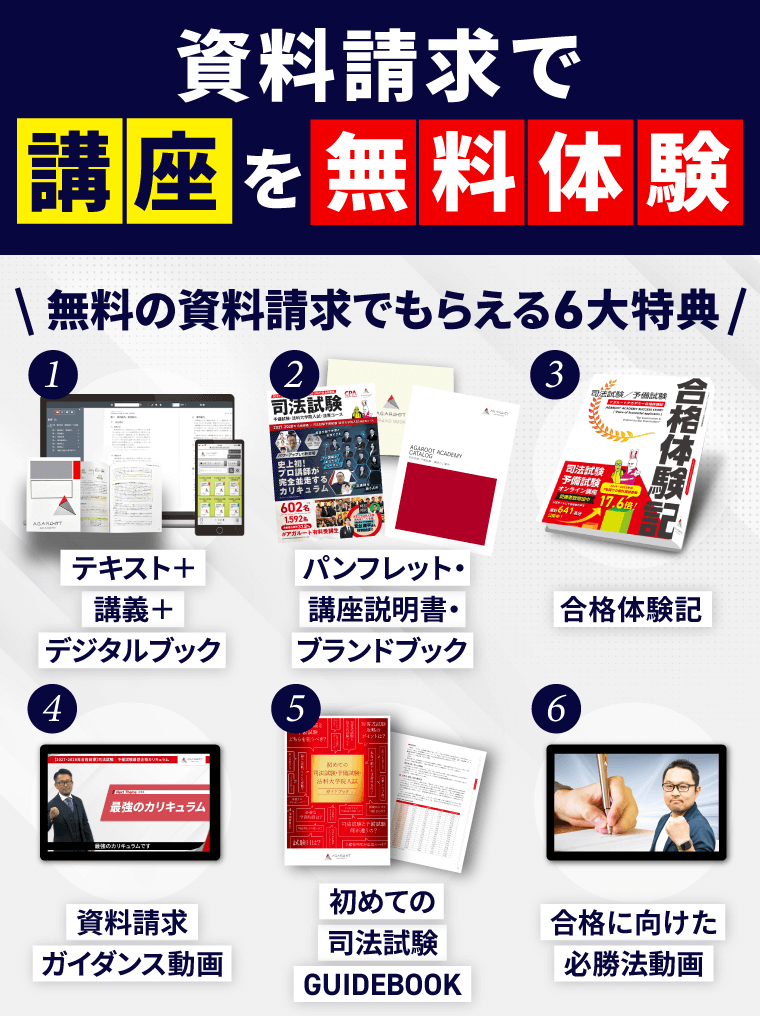

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、

司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

【結論】予備試験ルートがおすすめ!

結論としては、予備試験ルートがおススメです。

予備試験ルートは、司法試験ルートよりも時間と費用が掛からない点、司法試験の合格率が高い点がメリットとして挙げられます。

法科大学院の進学には、入学金・授業料など相当な費用が掛かります。

予備試験であれば、予備校に通うのであれば50万円~100万円の費用で済ませることができます。

法科大学院に進学する場合であっても、予備試験を受験しておき、早期に司法試験を受験できるようにしておくことがベストといえるでしょう。

司法試験の合格率が高いのはどっち?

予備試験ルートの合格率が90%以上であるのに対し、法科大学院ルートの合格率は合格率が高い上位ローを出ても60%前後となっています。

予備試験ルート

まず、予備試験の合格率から解説します。

令和4年司法試験では、予備試験合格者の受験者数が405人、合格者数が395人であり、合格率は約97.5%と高い合格率となっています。

予備試験ルートの合格率が高い理由は、予備試験と司法試験の試験内容が共通するところが多い点にあります。

司法試験委員会決定の「司法試験予備試験の実施方針について」では、「司法試験において、更に同様の法分野に関する能力判定がなされることを前提に、予備試験・・・においては、基本的な知識、理解等を問うものとする。」とされています。

予備試験の目的としても司法試験の基礎的な知識・理解を問う内容となっていることが予想されますし、実際の試験科目も、司法試験の短答式試験・論文式試験の試験科目は、予備試験の試験科目にすべて含まれています。

予備試験ルートの合格率の高さから、司法試験の受験者数が減っている一方で、予備試験の受験者数は年々増加しており、予備試験の人気が高くなっています。

法科大学院ルート

令和4年司法試験では、法科大学院全体の受験者数が2677人、合格者数が1008人であり、合格率は約37.7%でした。

それぞれの法科大学院でも合格率には差が生じており、法科大学院の中で合格率が1位だった京都大学法科大学院の受験者数が175人、合格者数が119人であり、合格率は68%でした。

費用面で安いのはどっち?

法科大学院ルートでは、入学金、授業料等がかかるため、予備試験ルートの方が費用面で安く済むことが多いです。

予備試験ルート

予備試験ルートでは、マストでかかる費用はありません。

もっとも、予備試験の合格率は約4%であり、独学での挑戦は難しいといえそうです。

予備校に通うとすると、アガルートの予備試験最短合格カリキュラムの受講料は、93万2800円(税込)です。予備試験に合格すると受講料(税抜価格)が全額返金されます。

他の予備校では、伊藤塾の「2年合格コース」では129万8800円(税込)。

LECの予備試験対策フルコースは56万1000円から74万3600円となっています。

予備試験ルートにかかる費用は人それぞれですが、予備校を利用するのであれば、50万から100万円になりそうです。

法科大学院ルート

国立の法科大学院の入学金が28万2000円、年間の授業料が80万4000円となっています。したがって、既修者(2年)が総額189万円、未修者(3年)が総額269万4000円です。

私学の慶應義塾大学法科大学院では、入学金が10万円、在籍料が30万円、授業料が112万円、施設設備費が19万円であり、既修者が総額332万円、未修者が総額493万円となっています。

法科大学院にかかる費用と、アガルートの予備試験最短合格カリキュラムの受講料を比較すると、法科大学院の費用は2倍から5倍かかるといえます。

法曹デビューまでの期間が短いのはどっち?

予備試験ルートであれば勉強時間を1年として最短2~3年で法曹デビューをすることができます。

法科大学院ルートでは既修2年、未修3年でそこから司法試験を受験した場合、大学卒業から合計4~5年で法曹デビューをすることが可能です。

したがって、予備試験ルートの方が法曹デビューまでの期間が短いといえます。

予備試験ルート

予備試験ルートでは、予備試験に合格した場合、予備試験を受験した翌年の司法試験を受験することができます。

予備試験は、いつでもだれでも受験することが可能なので、例えば、大学3年次に予備試験を受験し、大学4年次に司法試験を受験し、合格できれば、大学卒業後からすぐに司法修習を受けることができます。

法科大学院ルート

法科大学院には2年間の既修者コース、3年間の未修者コースがあります。したがって、入学から終了までに2~3年がかかります。そして、法科大学院の受験資格として、大学を卒業・卒業見込みであることを設けている大学院が多いため、大学を卒業している必要があります。

そうだとすると、大学に入学してから数えて、7~8年目で司法試験を受験することができるようになります。

令和5年司法試験からは、法科大学院在学中(法科大学院修了見込)に司法試験を受験することができるようになりました。この制度を利用する場合には、大学入学から6~7年目で司法試験を受験することができるようになります。

また、法曹コースを用意している大学・法科大学院もあります。

法曹コースであれば、大学3年間と法科大学院(既修)2年間の5年間で法科大学院を修了することが可能です。このコースであれば、大学入学から5年目で司法試験を受験することができます。

もっとも、予備試験ルートよりも時間がかかってしまうことにはなりそうです。

予備試験ルートの特徴とメリット・デメリット

予備試験ルートの特徴とメリット・デメリットについて解説します。

特徴

予備試験は、法曹資格を目指す人が法科大学院に進学せずに受けることができる試験です。

この試験に合格すると、法科大学院卒業者と同様の資格を得て、以後5年間にわたって司法試験を受験できる権利が与えられます。

予備試験の最大の利点は、受験資格が必要なく、回数制限なく何度でも受験できることです。これにより、社会人が仕事を続けながら、また法科大学院を選ばない学生が先に予備試験にチャレンジするケースが増えており、受験者は年々増加しています。

メリット

予備試験のメリットは、

- 法科大学院ルートと比べ、時間と費用が掛からない点

- 予備試験合格者の司法試験の合格率が高い点

にあります。

上記の通り、法科大学院ルートに比べて時間と費用が掛からない点は大きなメリットといえるでしょう。

また、法科大学院と予備試験の予備校の受講料と比較すると、かかる費用に格段の差があるといえます。

そして予備試験合格者の司法試験の合格率が高いことから、予備試験に合格する力があれば、司法試験も突破する実力が付いていることは間違いありません。

デメリット

予備試験のデメリットは、予備試験自体の合格率が低い点にあります。

令和4年予備試験の受験者数は1万3004人、合格者は472人でした。合格率は約3.6%です。

例年、合格者数にはあまり変化はありませんが、受験者数は増加傾向にあります。

したがって、合格率自体は下がっていくことが予想されます。

もっとも、受験者の中には、司法試験の予行練習や記念受験として受験している方もいます。実質的な合格率は、この割合よりは多いです。

法科大学院ルートの特徴とメリット・デメリット

法科大学院ルートの特徴とメリット・デメリットについて解説します。

特徴

法科大学院には、法学についてすでに学習している既修者コース(2年)、まだ学習していない未修者コース(3年)があります。

また、近年では、大学と法科大学院が連携した法曹コースを用意している大学・法科大学院もあります。

メリット

法科大学院コースのメリットは法曹以外のキャリア形成も可能であるという点、司法試験を目指す仲間・法曹としての仲間を増やすことができる点です。

法科大学院修了後の就職先は法曹だけではありません。法科大学院で法律の専門性を身に着けて、法律の知識を活かし、企業や国・地方公共団体などで働く人も多くいます。

デメリット

法科大学院ルートのデメリットは、予備試験のメリットの裏返しになりますが、時間と費用が掛かる点、司法試験の合格率が低い点が挙げられます。

もっとも、在学中受験が可能になったことから、法曹コースであれば大学入学から最短5年目で受験することが可能になりました。

法科大学院に進学しても、大学4年時に予備試験に合格し、翌年司法試験を受験するというペースと同じ期間で司法試験を受験することができるようになった点はデメリットの解消が図られていると考えられます。

予備試験ルートと法科大学院ルートでおすすめな人

予備試験ルートと法科大学院ルート、それぞれおススメな人について解説します。

予備試験ルートがおすすめな人

司法試験受験までに時間と費用をあまりかけられない人、かけたくない人には予備試験ルートがおススメです。

上記の通り、法科大学院ルートでは、予備試験ルートと比較し、時間と費用がかかってしまいます。

法科大学院ルートがおすすめな人

確実に司法試験の受験資格を得たい人は法科大学院ルートがおススメです。

司法試験を受験するためには、法科大学院を修了するか、予備試験の合格する必要があります。

上記の通り、予備試験の合格率は約3.6%であり、合格率が非常に低くなっています。法科大学院ルートであれば、確実に司法試験を受験することができます。

法科大学院では、司法試験に合格する力をつけられるように授業が組まれていることが多いため、その授業をペースメーカーとして勉強することができます。

また、法科大学院で自主ゼミを組んで勉強を進めることができますので、自分で計画を立てるのは苦手という方にも、法科大学院はおススメです。

法科大学院(ロースクール)の司法試験合格率ランキング

法科大学院に通う場合は、司法試験の合格率が高い法科大学院を選ぶことをおすすめします。

そこで、令和6年度の司法試験合格率ランキングトップ5を紹介します。

| ランキング | 法科大学院名 | 合格率 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) |

| 1位 | 慶應義塾大法科大学院 | 59.35% | 246 | 146 |

| 2位 | 愛知大法科大学院 | 55.56% | 9 | 5 |

| 3位 | 京都大法科大学院 | 49.31% | 217 | 107 |

| 4位 | 一橋大法科大学院 | 48.78% | 123 | 60 |

| 5位 | 東京大法科大学院 | 47.45% | 255 | 121 |

合格率に加え、合格人数についても確認しておくことをおすすめします。

1位は、慶應義塾大法科大学院で、受験者246人に対し、最終合格者数は146人、合格率は59.35%でした。

その他、京都大法科大学院、東京大法科大学院は例年合格率上位となっています。

迷ったら予備試験ルートでOK

このコラムでは、予備試験ルートと法科大学院ルートについて解説しました。

法科大学院には、時間とコストがかかる点や、法科大学院の司法試験合格率の低さなどのデメリットもあるので、それを理解したうえで自分に向いているかどうかの判断が必要です。

多大な費用をかけて法科大学院ルートを選択するよりも、早い段階で予備試験を目指しておけると、後々法科大学院ルートに進むとしても、アドバンテージを得ることができます。

したがって、迷ったら予備試験ルートを選択すると良いでしょう。

アガルートでは、無料受講相談など、気軽に相談できる制度を用意しています。

自分にあったルートが何かわからないという方は、ぜひアガルートにご相談ください。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!!

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る