法科大学院(ロースクール)の入試科目・試験科目一覧!対策方法・勉強法も解説【2025年版】

法科大学院入試での入試科目について気になっている方もいるのではないでしょうか。

試験内容は、既修と未修で異なり、既修には法律科目の試験が課されています。

このコラムでは法科大学院の入試科目・試験科目をご紹介し、科目ごとの勉強方法や、法科大学院ごとの出題傾向についてもまとめてご紹介します。

本コラムを見て頂ければ、法科大学院の入試科目・試験対策が明確にわかりますので、ぜひ参考にしてみてください。

法科大学院の合格を

目指している方へ

- 法科大学院に合格できるか

不安&勉強をどう進めて良いかわからない - 法科大学院の合格に特化した

効率的な勉強がしたい - 志望校別の過去問対策など、

自分に合った学習をしたい

アガルートの法科大学院講座を

体験してみませんか?

法律知識がゼロの方でも、1年で

難関法科大学院入試突破に必要な

学力が身につくカリキュラムあり!

最短合格できるカリキュラム&

講座で効率的に勉強できる!

法科大学院別過去問対策からステートメント作成まで!自分に合った講座が選択可能◎

【無料体験】約14時間10分の

動画講義をプレゼント中♪

(豪華特典付き)

\1分で簡単!無料/

▶まずは無料体験したい方はこちら

目次

法科大学院(ロースクール)の入試科目・試験科目一覧

法科大学院(ロースクール)の入試科目は、学校によって異なっています。

既修コースでは、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の7科目の中から、各ロースクールで指定された科目試験を受験することになります。

| 対策・過去問 | 区分 | 定員 | 憲法 | 行政法 | 民法 | 商法 | 民事訴訟法 | 刑法 | 刑事訴訟法 | 時間・配点 (配点が分かっているものは記載済み) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 慶応義塾大学 | 詳細 | 既修 | 80 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・民法・刑法】100分 【商法・民事訴訟法・刑事訴訟法】120分 ※配点比率 憲法・民法・刑法各3 商法・民事訴訟法・刑事訴訟法各2 |

| 東京大学 | 詳細 | 既修 | 165 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・行政法】70分、各1問 【民法・商法・民事訴訟法】70分、各1問 【刑法・刑事訴訟法】70分、各1問 |

| 一橋大学 | 詳細 | 既修 | 65 | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | 【民法・民事訴訟法】135分 【憲法】90分 【刑法・刑事訴訟法】135分 |

| 中央大学 | 詳細 | 既修 | 60 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・民法・刑法】150分、各120点 【民事訴訟法・刑事訴訟法・商法】120分、各80点 |

| 早稲田大学 | 詳細 | 既修 | 80 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法】60分、100点、1問 【民法】120分、180点、2問 【刑法】90分、120点、2問 【民事訴訟法・刑事訴訟法】120分、各80点、各1問 【商法】60分、80点 |

| 京都大学 | 詳細 | 既修 | 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・行政法】180分、150点(憲法100・行政法50)、3問(憲法2・行政法1) 【民法・民事訴訟法】180分、150点(民法100・民事訴訟法50)、3問(民法2・民事訴訟法1) 【刑法・刑事訴訟法】180分、150点(刑法100・刑事訴訟法50)、3問(刑法2・刑事訴訟法1) 【商法】120分、100点、2問 |

| 神戸大学 | 詳細 | 既修 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 【民法・会社法】120分、150点(民法100・会社法50) 【憲法・刑法】120分、150点(憲法 50 ・刑法 100 ) 【行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法】120分、150 点(行政法 50 点・民事訴訟法 50 点・刑事訴訟法 50 点) |

| 大阪大学 | 詳細 | 既修 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・行政法】90分、各50点、各1問 【民法】90分、100点、2問 【商法・民事訴訟法】90分、各50点、各1問 【刑事・刑事訴訟法】90分、各50点、各1問 |

| 東北大学 | 詳細 | 既修 | 10~30 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | 【民法・商法・民事訴訟法】150分、 【憲法】60分 【刑法・刑事訴訟法】90 ※配点は以下の総計480点を900点に換算 民法100点・商法60点・民事訴訟法60点・憲法100点・刑法100点・刑事訴訟法60点 |

| 東京都立大学 | 詳細 | 既修 | 30 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・民法・刑法】180分、各100点 【民事訴訟法・刑事訴訟法】60分、各30点 |

| 名古屋大学 | 詳細 | 既修 | 20 | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 【公法系科目】120分、240点 【民事法系科目】120分、240点 【刑事法系科目】60分、120点 |

| 北海道大学 | 詳細 | 既修 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・行政法】120分、120点(憲法80・行政法40) 【民法・商法・民事訴訟法】160分、160点( 民法80・商法40・民事訴訟法40) 【刑法・刑事訴訟法】120分、120点(刑法80・刑事訴訟法40) |

| 九州大学 | 詳細 | 既修 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 【憲法・民法・刑法】150分、各50点 【商法・会社法・民事訴訟法】100分、各50点 【行政法・刑事訴訟法】100分、各50点 |

上記表からもわかるように、どの法科大学院でも、憲法・民法・刑法の主要3科目はかならず出題されていることがわかります。

他方で、行政法や商法、民事訴訟法、刑事訴訟法については、一部の法科大学院では出題がないところも散見されます。特に、行政法については出題していない法科大学院は多い印象を受けます。

これは、受験者が実体法の理解について、入試段階でどこまで理解しているのかを法科大学院側が見たい意向の現れです。

実際、手続法を勉強し、理解するうえで、まずは実体法を理解していなければ、手続法を理解することはできません。

また、実体法と手続法の勉強量を比較すると、やはり実体法の勉強量が非常に多く、既修者として入学するのであれば実体法の基礎を理解していなければ、そもそも手続法の勉強以前に実体法の授業についていけないおそれもあり、法科大学院側が入試段階で実体法の理解に力を入れていることがわかります。

他方で、行政法については、他の科目よりも専門性が高く、試験科目に取り入れていない大学院も多く見られます。

法科大学院入試の科目別の入試対策方法・勉強法

それでは、各科目の特徴や概要、勉強のポイントについて以下、ご紹介します。

1 憲法

憲法は、人権分野の出題がメインになりますが、統治分野についての出題が全くないかというとそうでもありません。勉強時間の比率のイメージとしては、人権分野に8割、統治分野に2割といったところです。

人権分野を勉強する際のポイントは、著名な最高裁判例の事案及び判断基準、結論を正確に理解することです。

法科大学院入試の憲法の問題(法科大学院入試問題に限らず、司法試験の問題も同様です)では、著名な最高裁判例の事案を意識した事例が出題される傾向があります。

どの判例の事案と類似しているのか(逆に、どこが違うのか)に気付くことができれば、その点を意識し論述をすることで、かなりの高得点を期待することができるでしょう。

そのためにも、判例の事案、判断基準、結論の3点を意識した勉強が非常に大切です。なお、どの判例を勉強したらよいのか悩まれている方は、まずは判例百選掲載の判例を勉強すれば十分です。

他方で、統治分野については、判例を読み込むというよりかは、主な論点について論述ができるように準備をしておけば足りるでしょう。

2 行政法

行政法の出題傾向として、行政事件訴訟法の理解を前提とした主題傾向が高いです。

例えば、本設問において、いかなる訴訟が提起できるか(訴訟要件レベルの段階)、訴訟提起要件を充足するとしていかなる本案の主張が考えられるか(本案レベルの段階)の2つから出題されることが多いでしょう。

ですので、行政法を勉強する際には、漠然と判例を読み込むというのではなく、まずは行政事件訴訟法にて、いかなる種類の訴訟があり、訴訟要件や本案主張を満たすにはどのような要件が法定されているのかについて、条文をきちんと読み込むことが必須です。

そのうえで、本案レベルの主張で、行政手続法が絡んでくることもありますので、行政手続法についても勉強をしておきましょう。

他方で、行政不服審査法については、出題傾向は低く、行政事件訴訟及び行政手続法と比較すると優先度は低いと思われます。

3 民法

民法は、総論から親族・相続の分野まで全てが出題される可能性があり、いずれも優先度は高く、出題範囲はどの科目よりも広範囲であるといえます。

もっとも、出題範囲が広範囲である分、法科大学院入試の段階では、出題される論点はまさに基礎的な論点であり、基礎的な論点につき、どこまで正確に理解しているかが問われている傾向があります。

そのため、民法の勉強をする際には、どの科目よりも、基礎的基本的な論点について、正確な理解をすることを意識して勉強することが大切です。

4 商法

商法は、主に会社法からの出題傾向が非常に高いといえます(商法分野からの出題はかなり少ない傾向です)。

会社法を勉強する際には、遠回りに思えるかもしれませんが条文の素読をすることをお勧めします。

会社法の条文は、他の科目に比べると情報量が多く、条文数も非常に多い分、条文に具体的な内容が記載されているため(憲法や刑法などの条文と比較すると一目瞭然です)、条文の文言に事案をそのままあてはめていけば、ある程度論証をすることができます。

条文の素読をしていないと、会社法の条文探しだけで時間を要してしまう(また条文が見つからないことからの焦りも生じてしまいます)おそれもあります。

このことから、会社法は特に条文を意識した勉強をしましょう。

5 民事訴訟法

民事訴訟法は、他の科目と比べ、抽象的な概念(例えば、当事者能力や当事者適格、既判力等です)の理解を前提とした出題がなされている傾向にあります。

そのため、そもそも抽象的な概念の理解ができていないと、事案を読んだとしても何を論じればよいのかわからない状態に陥ってしまう可能性があります。

ですので、民事訴訟法を勉強する際には、何より、民事訴訟法特有の抽象的な概念をきちんと理解することが肝要です。特に、そのような抽象的な概念の定義は必須です。

他の科目では、わざわざ定義を論じることは少ないと思いますが、民事訴訟法の答案では定義を記載してから、規範を記載することも多々あります。

このことから、民事訴訟法は、抽象的な概念の理解を意識した勉強をしましょう。

6 刑法

刑法は、総論分野及び各論分野のいずれについても出題傾向が高いです。

もっとも、いずれの分野についても、刑法は答案の枠組みが他の科目と比べ、おおよそ固まっており、答案作成をする際にはその型(構成要件(客観的構成要件・主観的構成要件)→違法性→責任)さえ押さえておけば大きな減点を回避することができます。

ですので、刑法の勉強をする際にも、いまどの段階の勉強をしているのか(構成要件段階の論点を勉強しているのか、違法性段階か責任段階か、といった感じです)を意識することがとても大切になります。

また、刑法は最新判例の動向も重要になりますので、常に新しい判例を意識しておく必要があるでしょう。

7 刑事訴訟法

刑事訴訟法は、捜査・証拠のいずれの分野についても出題可能性があります。

また、刑事訴訟法は過去の著名な判例の事案をベースにした問題が出題される傾向がありますので、少なくとも判例百選掲載の問題については事案も含め、正確に理解しておく必要があります(その点では憲法の学習方法と似ている傾向があります)。

そのため、判例を意識した勉強、具体的には判例の事案及び判断基準、結論を意識したうえで判例を読み込むことが重要です。

また、証拠法の分野においては、伝聞法則の理解は司法試験だけでなく、法科大学院入試の段階でも重要になりますので、理解を深めておきましょう。

上位法科大学院(ロースクール)の出題傾向

次に、上位法科大学院の出題傾向についてご紹介します。

1 科目

上記法科大学院では、いずれも憲法、民法、刑法の実体法3法だけでなく、手続法である民事訴訟法や刑事訴訟法についても出題がなされています。

他方で、行政法については、上位私立大学では出題がない傾向があります。

このことから、上位法科大学院を目指す方は、実体法だけでなく、手続法についても学習を進めておく必要があります。

2 出題形式

出題形式は、いずれも論述式になります。司法試験とは異なり、短答式試験が課されている法科大学院はほぼありません。

将来的には、司法試験は試験会場でのパソコン受験(従来の手書きでの起案から、パソコンを利用した起案)になることが想定されており、それを受けて今後、法科大学院入試においてもパソコン受験に移行することも予測されます。

もっとも、現時点では、どの法科大学院においても、従来型の手書きでの起案による出題がなされておりますので、直近においては従来型の手書きでの論述式を想定した対策をすればよいでしょう。

3 問題数

問題数は、各科目1~2問程度の出題が多い傾向にあります。

もっとも、公法系(憲法、行政法)、民事系(民法、商法、民事訴訟法)、刑事系(刑法、刑事訴訟法)といった枠でまとめて出題されている法科大学院もあります。

もっとも、司法試験とは異なり、出題される事例問題が数メージ以上あるということはほぼなく、比較的短い事例を基に、設問が1~2問程度出題される傾向が高くあります(そのため、どちらかというと事実に対するあてはめ力が要求されているというよりかは、より法的な知識・論理的思考力が問われている印象を受けます)。

4 試験時間

試験時間は、各科目1~2時間程度になります(もっとも、法科大学院によっては公法系、民事系、刑事系といった枠で出題されることから、試験時間も各科目ではなく、その枠に応じた試験時間が与えられている法科大学院も散見されます)。

事案を読み、答案を構成し、実際に起案をするということを踏まえると、あまり時間に余裕はないと思われます。

上位法科大学院(ロースクール)の対策方法

上位法科大学院を突破するポイントは「1.基礎固め・インプット」「2.過去問演習・分析」「3.総復習と反復練習」を徹底することです。

インプットした知識をきちんと評価されるよう演習でアウトプットすること、そして、復習・反復練習で知識とアウトプット方法を定着させることが重要になります。

1 基礎固め・インプット

まずは、何よりも基礎固め・インプットが非常に重要です。

すでに述べたように、法科大学院入試問題では、基礎・基本的な論点が数多く出題されており、いわゆる応用的な論点は出題傾向が低くなっています。

さらに、試験時間が1~2時間程度ということもあり、司法試験に比べ、そこまで多くの論述が求められているわけではありません。

そのため、基礎・基本的な論点について、どこまで正確に論述ができているのかによって合否が左右されると言っても過言ではありません。

基礎・基本的な論点は、概ね多くの受験生は論点自体を知っていることが多く、何も論述できないということは少ないはずです。

それでもなお、合否の差が出るのは、基礎・基本的な論点であるからこそ、論述を見れはどのまで正確に理解しているのか一目瞭然であるからです。

ですので、基礎・基本的な論点であるからといって侮ることなく、基礎を徹底的に理解し、インプットすることが非常に大切です。

この点は、意外にも実践できている受験生は少ない印象を受けますので、日々、ご自身の勉強の際に意識して頂ければと思います。

2 過去問演習・分析

さて、次に重要なのが、過去問の演習・分析です。

ご自身が目指す法科大学院によって、出題傾向や形式が異なりますので、きちんと対策をしておく必要があります。具体的には、出題される事案の長さは例年どのくらいか、設問の数は何問か、出題分野はどこからが多いか等です。

そのうえで、過去問を分析することによって、ご自身が目指す法科大学院が受験生に何を求めているのかを感じ取ることができるはずです。

3 総復習と反復練習

基礎固め・インプットを行い、過去問の演習・分析も取組むうえで大切なことは、いずれも何度も取組み、記憶を定着させること、そして、知識のむらや漏れがないよう総復習をすることです。

記憶を定着させるには、何度も何度も反復して練習を行うことが重要です。反復練習をすることで、新たな発見や理解にも繋がります。

また、満遍なく理解をするためには、総復習をすることも大切です。

まとめ

法科大学受験で既修コースを受ける場合、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の7科目の中から、ご自身の受ける大学指定の科目の対策をしましょう。

法科大学院入試は傾向と対策をきちんと行えば、合格することができる試験です。法科大学院ごとによっても、それぞれ傾向と対策が異なります。

そして、法科大学院入試は、それ単体で考えるのではなく、最終的な司法試験をも見据えた試験であることも意識して頂ければと思います。

このコラムを読んで頂き、少しでも法科大学院入試についての理解を踏まえ、来るべき試験に向けて、万全の準備をして頂ければ幸いです。

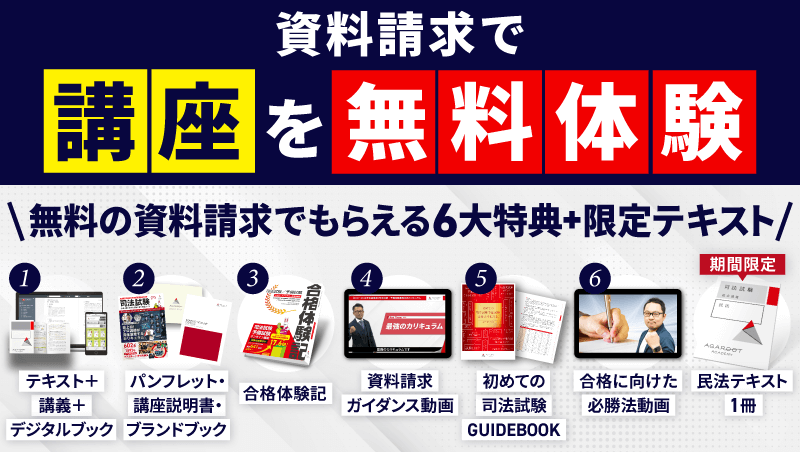

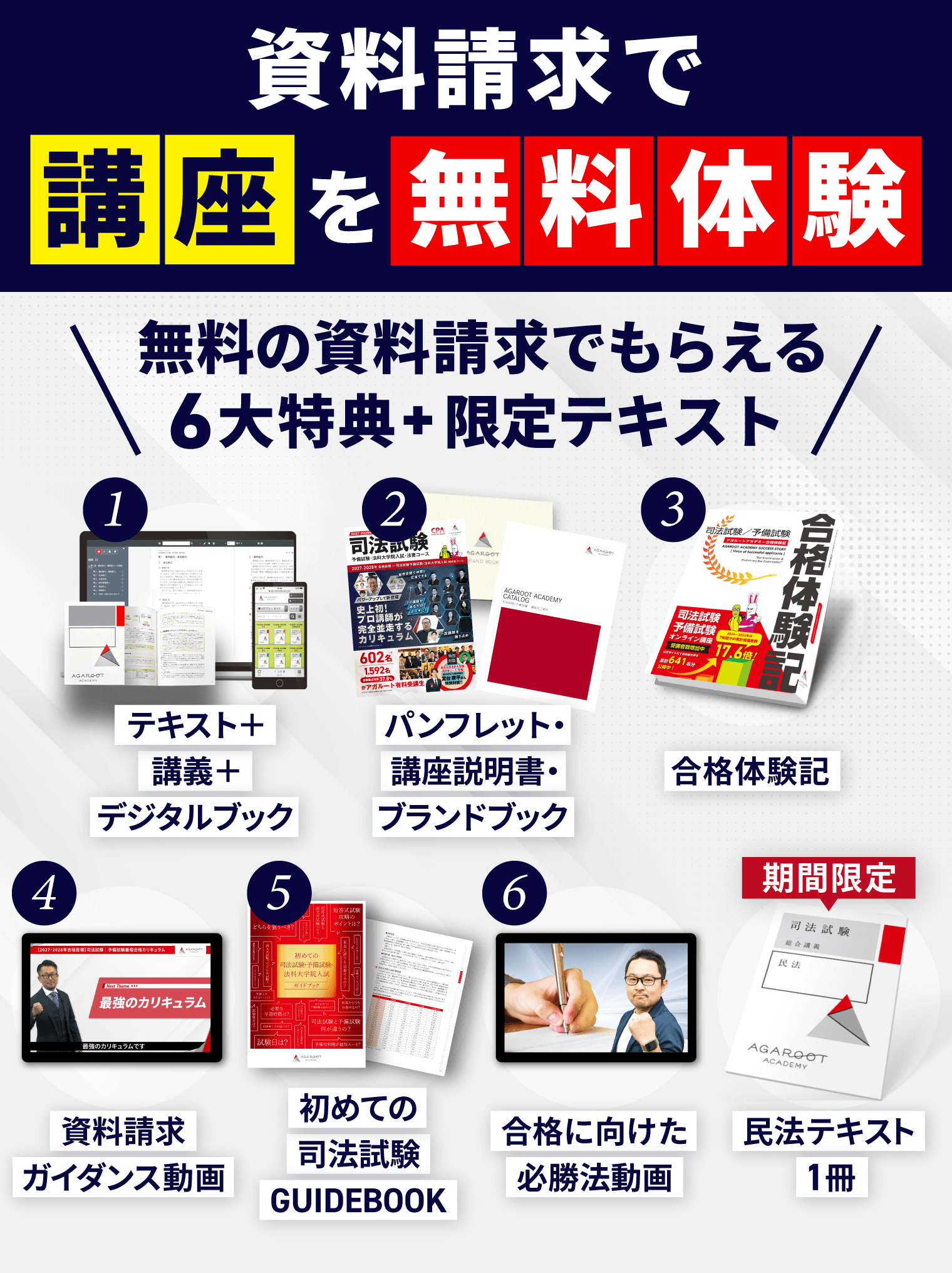

法科大学院の合格を

目指している方へ

- 法科大学院に合格できるか

不安&勉強をどう進めて良いかわからない - 法科大学院の合格に特化した

効率的な勉強がしたい - 志望校別の過去問対策など、

自分に合った学習をしたい

アガルートの法科大学院講座を

体験してみませんか?

法律知識がゼロの方でも、1年で

難関法科大学院入試突破に必要な

学力が身につくカリキュラムあり!

最短合格できるカリキュラム&

講座で効率的に勉強できる!

法科大学院別過去問対策からステートメント作成まで!自分に合った講座が選択可能◎

【無料体験】約14時間10分の

動画講義をプレゼント中♪

(豪華特典付き)

専願カリキュラムの講座を見る

まずは無料体験したい方はこちら

約13.5時間の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画(約40分)

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

\1分で簡単!無料/

▶資料請求して特典を受け取る