【予備試験】選択科目のおすすめは?選び方やコスパも解説!

令和4年予備試験から選択科目が試験科目に追加されました。したがって、今後、予備試験を受験する場合は、選択科目を選ぶ必要があります。

もっとも、8つもある選択科目の中から、どのように選べばいいのか、どの科目がおススメなのか、迷われている方も少なくないのではないでしょうか。

このコラムでは、おすすめの選択科目が倒産法であることとその理由、予備試験と司法試験の選択科目の違い、選択科目の選び方について解説します。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

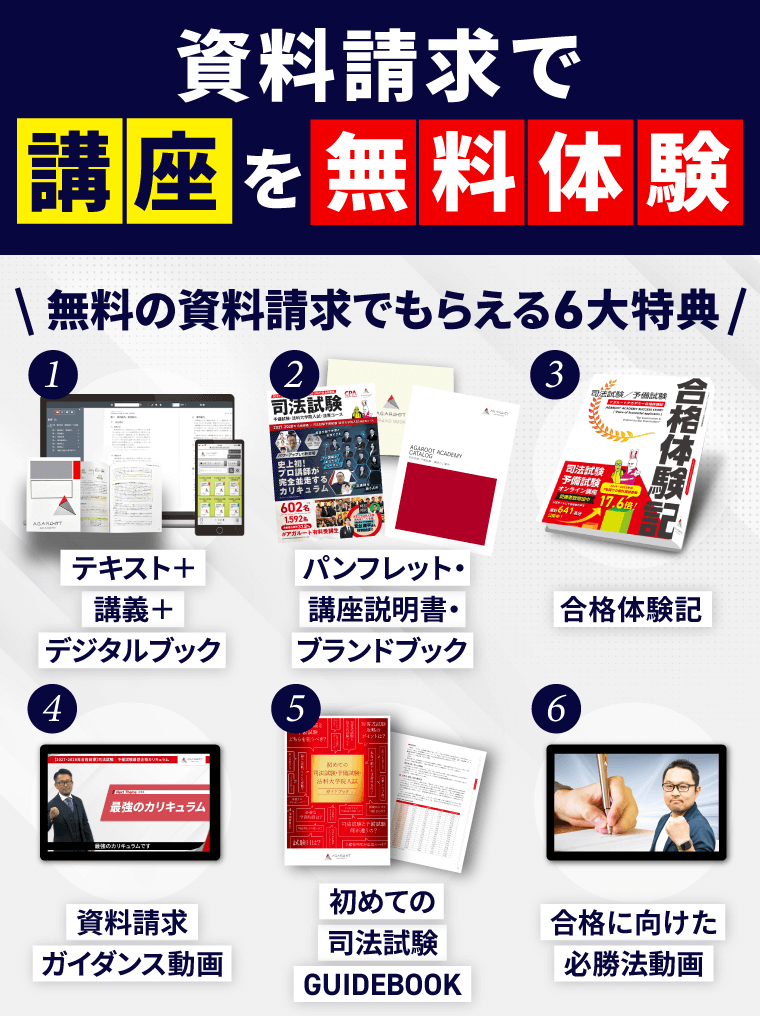

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、

司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

【結論】予備試験の選択科目は倒産法がおすすめ!その理由とは?

選択科目には、労働法、経済法、倒産法、知的財産法、租税法、環境法、国際公法、国際私法の8法があります。

その中で一番おすすめする選択科目は倒産法です。

その理由としては、①コスパの良さ、②実務で役立つ、③受験生に人気が高くノウハウや教材がたくさんあることの3つがあげられます。

- 倒産法の知識は、民法や民事訴訟法の知識と重なる部分が多く、新しく身に着ける必要のある知識が少ないです。

- 弁護士や裁判官であれば1年目から倒産事件に関わることが多く、実務に出て知識を活用することができます。

- 令和4年司法試験で倒産法の受験者数は4番目に多く、人気のある科目であり、その分、教材や合格答案などが多く存在します。

関連コラム:【司法試験】選択科目の選び方!おすすめは?有利不利はある?コスパが良いのは?

予備試験の選択科目と司法試験の選択科目に違いについて

次に、予備試験の選択科目と司法試験の選択科目の違いについて、①出題範囲、②目的・問われることの2つの観点から解説します。

出題範囲は変わらない

予備試験の選択科目と司法試験の選択科目では、出題範囲は変わりません。

選択科目が予備試験に追加された直後であるため、予備試験対策用の選択科目の参考書は少ないのが現状です。

しかし、出題範囲が変わらないことから、司法試験対策用に作成されているテキストなどを、そのまま予備試験対策に役立てることができます。

目的や問われることが違う

法科大学院卒業生は予備試験を受験する必要がないことから、予備試験は、法科大学院卒業程度の法的知識や解釈を求められているといえます。

司法試験委員会決定の「司法試験予備試験の実施方法について」では、予備試験は、「法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力 並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的」とされています。

また、同決定では、「司法試験において、更に同様の法分野に関する能力判定がなされることを前提に、予備試験の選択科目においては、基本的な知識、理解等を問うものとする。」とされています。

したがって、司法試験で求められる知識や理解と比べて、基礎的な知識、理解が求められているといえるでしょう。

そのため、司法試験の選択科目にかける時間よりも少ない時間で予備試験の合格水準に達することができると考えられます。

【予備試験の選択科目】科目ごとの特徴

ここでは予備試験の選択科目について、それぞれの特徴を解説します。

労働法

司法試験の労働法は非常に人気の高い選択科目で、毎年受験生の約3分の1から4分の1が選択します。

予備試験でも、同じく高い人気を誇ります。

この人気に応えるかのように、専門家が執筆した基本書や教材、予備校の講座などが豊富に提供されています。多くの受験生が選択するため、情報交換や学習グループを組みやすいのも特徴です。

多くの人々がアルバイトや正社員として働く経験があるので、労働法は身近な法律として感じられることでしょう。

実際に、労働法の知識は法律実務家として活動する上で避けて通れない分野です。

弁護士、裁判官、検察官など、さまざまな職種で労働法関連の案件や問題を取り扱うことが多いのです。

近年、「働き方改革」を始めとする労働法の変革が進行中で、これに伴い関連する事件や裁判例も増加しています。

この流れを踏まえると、労働法の専門家としてのニーズは今後さらに高まると考えられます。

労働法を習得することは、実務家としての価値向上に繋がり、現代社会での重要性は増していくと言えるでしょう。

倒産法

破産法や民事再生法など、4つの法律を総称したこの分野は、一見するとボリュームが多いと感じるかもしれません。しかし、出題範囲は驚くほど限定されています。

重要なのは、緻密な知識よりも「条文の適用能力」。

この能力が鍛えられれば、出題内容の大半をカバーできるでしょう。

また、既に民法や民事訴訟法の基礎を固めている方には、倒産法の学習は更にスムーズ。実は、多くの概念がこれらの法律とリンクしているのです。

さらに、破産法の基礎を押さえるだけで、民事再生法の大部分もカバー可能。このシナジー効果を最大限に活かすことで、合格率を大幅にアップさせることが期待できます。

そして、実務の場においても、倒産法は非常に価値のある分野です。

日常の法律相談から、ビジネスシーンでの応用まで、その知識は幅広く活用されます。

知的財産法

知的財産法は、特許権や著作権といった無形の権利を守る法律の領域です。

主なものに特許法や著作権法がありますが、司法試験ではこれら二つが主に出題されます。その範囲も限られ、特に特許権や著作権の侵害に関する紛争が中心となります。

知的財産法の実務的重要性は増しています。

文系出身者も、商標に関する相談や偽ブランド品の問題など、実務で直面することは少なくありません。商標法自体は司法試験の選択科目には含まれませんが、特許法を学ぶことで関連法律も理解しやすくなります。

著作権問題も注目されており、専門家はまだ不足していると言われています。

知的財産法の知識を深めることで、他の法曹との差別化が可能です。また、理系出身者には、自らの専門と知的財産法を融合させることで独自の強みを持つことができます。

知的財産法を学ぶことは、多様な案件を扱い、広い分野での活躍を期待できる道を開くこととなります。

経済法

経済法、特に独占禁止法は市場の健全な競争を保護することを目的としています。

この法律は、事業者が公正な競争を通じて良質な商品を低価格で提供することを奨励し、その結果として経済全体の発展を促進します。具体的には、市場の競争に悪影響を及ぼす行為を規制しています。

試験や学習の中心は、ある行為が独占禁止法の規制の対象となるかを判断する「行為要件」と、その行為が市場の競争に実際に悪影響を及ぼすかを検討する「効果要件」に集約されます。

これは刑法の学習に似ており、具体的な事例にどのように適用するかが重要となります。

経済法は、実際の事業活動に関する経験や知識がなくても学べるものです。

ビジネスの実務経験がなくても、過去の判例や実務の考え方を理解し、それを具体的な事例に適用する能力が重視されます。

学習の量としては、多くの規制行為を覚える必要はありませんが、具体的な事例の適用能力は求められます。

経済法は、独占禁止法の案件を取り扱う専門家や企業のインハウスローヤーとして活動を考えている方々にとって、非常に実用的な学問です。

租税法

租税法、特に所得税法は、弁護士において不可欠な分野の一つです。

実際、企業や個人事業主としての役割を果たす際、この知識は極めて役立つでしょう。また、租税に精通した法曹は少ないため、深く学ぶことで大きなアドバンテージとなり、クライアントには非常に評価されます。

司法試験や予備試験における租税法の出題範囲は、主に所得税法に焦点を当てています。特に「所得分類」の問題は試験の中心的テーマとしてよく取り上げられます。

令和4年度の予備試験では、所得税法からの問題が主流で、所得分類に関連する問題が多く出題されたことが確認できます。

試験の回答には、具体的な根拠条文や最高裁判所の判例の引用が必須となることが多く、事件名を正確に記載することも求められる場合があります。

しかし、多くの問題文には参考となる条文が示されているため、適切な条文を基に解答することが可能です。

租税法の出題範囲や傾向をしっかり把握し、深く学ぶことで、法曹としての専門性を高めることができるでしょう。

環境法

令和4年の司法試験における環境法の選択者は148名で、全体の4.4%にとどまりました。

これは国際公法に次ぐ、選択者数の少なさでした。このため、以前は予備校の教材や講座が限られており、勉強しにくいとされていました。

しかし、令和4年からの予備試験の制度変更により、環境法に特化した教材や講座が増え、学びやすくなりました。

環境法は「脱炭素」問題と直結しており、今後の法務の現場での重要性が増してくると予測されます。

少ない選択者数は、競争が少ないという点でアドバンテージともなります。しっかりと準備すれば、司法試験では有利となり、また実務でも専門家としてのポジションを築きやすくなるでしょう。

環境法は、環境の保護と修復を重視します。

具体的には、環境汚染の法的予防策や制度の変遷、さらには汚染への対策や修復手段が主な焦点となります。

この分野は、行政法や民法の不法行為法との関連性が強いため、これらの分野に興味や得意を持つ人にとって、環境法は魅力的な選択肢といえるでしょう。

国際関係法(私法系)

国際私法は、国を跨ぐ個人間の紛争解決に役立つ法律です。

例えば、日本とフランスの間に紛争が発生した場合、どちらの国の法律で解決するかの問題が中心となります。

この法律の選択を助けるのが国際私法、または抵触法です。日本では「法の適用に関する通則法」がこれを規定しています。

さらに、国境を超えた紛争が日本の裁判所で扱えるかという「国際裁判管轄」の問題も考慮しなければなりません。

この問題は、日本の民事訴訟法や人事訴訟法で解決されます。司法試験における国際私法の領域では、これらの点が主な学習対象となります。

国際私法の選択者の動向を見ると、平成29年度までは少しずつ増えていましたが、その後は減少傾向にあるようです。

具体的な選択率は、令和4年度の司法試験で10.06%、同年度の予備試験で10.15%となっています。過去の数年を見ると、この数字は順次減少していることが確認できます。

それにも関わらず、国際私法は引き続き人気がある分野です。

予備校の教材や講座もしっかりと整っており、出題範囲が狭いため学習効率も高いとされています。他の科目と比較して、勉強しやすい点が魅力の一つといえるでしょう。

国際関係法(公法系)

令和3年度の司法試験における国際公法の選択者は38名で、これは選択科目中最も少ない数でした。

その結果、予備校の講座や司法試験対策教材は限られており、教材の多様性や充実度の観点から見ると、学習する上での難易度が高いと感じるかもしれません。

しかし、逆の側面として、選択者が少ないため、しっかりと対策を整えれば高得点を獲得しやすいというメリットも考えられます。

特に、令和3年度の試験で国際公法において最低得点を下回った、つまり“足切り”となった受験者はわずか1名でした。これは、この科目の受験者の品質が高いことを示しているか、対策次第で高得点を望めるとも受け取れます。

国際公法は、国同士の間に生じる諸問題や紛争の解決を中心に扱います。

具体的には、国際法、国際経済法、そして国際人権法の3つの領域が出題範囲となっています。

初めて聞くと、これらの範囲は広いと感じるかもしれません。

しかしながら、国際人権法や国際経済法に関しては、国際法の枠組みに従ったものだけが出題対象となります。

さらに、国際経済法の出題は非常に稀であるため、実質的な範囲はそれほど広くはないと考えられます。

総じて、国際公法は選択者が少ないものの、適切な対策と理解を持てば、受験者にとって大きなチャンスを秘めている科目であるといえます。

【予備試験】選択科目の選び方

最後に選択科目の選び方について、①コスパの良さで選ぶ、②受験者に人気かどうかで選ぶ、③興味がある・得意分野で選ぶ、④法曹デビュー後を見据えて選ぶという、4つの観点から解説します。

コスパの良さで選ぶ

1つ目は、コスパの良さで選ぶという点です。

他の基本科目や法律実務基礎科目に時間をかけ、選択科目にはあまり時間を掛けたくないという方にとっては、どれだけ時間と労力をかけずに合格水準の知識と理解を身に着けるかということが重要です。

司法試験対策のアガルートの合計講義時間は、経済法が24時間、国際公法が31.5時間、租税法が34.5時間、倒産法が35時間、国際私法が41.5時間、環境法が45.5時間、労働法が52.5時間、知的財産法が56時間となっています。

選択科目の中には、必要な知識が多い科目と、その知識を生かしてあてはめ・評価の能力が求められる科目があるので、この講義時間がそのまま合計勉強時間とは限りませんが、インプットの量をはかるためのひとつの基準になるでしょう。

受験者に人気かどうかで選ぶ

2つ目は、受験者に人気な科目を選ぶという点です。

試験対策上、司法試験用の参考書やテキスト、予備校の講義が充実している方が、学習に取り組みやすいです。

受験者に人気であれば、その分、司法試験の対策の参考書やテキストが多く、また、予備校の試験対策も重点的に行われているためです。

したがって、受験者に人気の科目であれば、試験対策がしやすいといえるでしょう。

令和4年司法試験の選択科目は、受験者数が多い順に、労働法、経済法、知的財産法、倒産法、国際私法、租税法、環境法、国際公法でした。

興味がある・得意分野で選ぶ

3つ目は、興味がある・得意分野で選ぶという点です。

法科大学院の授業や、入門書で実際に勉強してみて、成績が良かったり、理解がしやすかったりする科目を選べると、その後の試験対策の本格的な勉強もスムーズに進むといえます。

また、選択科目の中には基本7法と特別法の関係にあったり、基本7法の考え方を応用している科目があります。したがって、基本7法の中で得意な科目に関連する科目を選べると良いでしょう。

労働法は、労働契約を規律している科目であるため、契約法を規律している民法と考え方が近いです。

経済法は、行為要件と効果要件がありますが、行為要件では、刑法の構成要件のように条文の要件を検討し、効果要件では憲法のように競争促進効果と競争阻害効果の比較衡量を行います。したがって、刑法や憲法が得意という方におススメです。

倒産法は、倒産手続に関する法律であるため、民法や民事訴訟法の考え方を使います。

知的財産法は、民法(物権法・不法行為法)や行政法と特別法と特別法の関係にあります。

環境法は、行政法や民法(不法行為法)と密接な関わりを持っています。

法曹デビュー後を見据えて選ぶ

4つ目は、法曹デビュー後を見据えて選ぶという点です。

法曹デビュー後に使用する法律であれば、司法試験の知識を実務でも生かすことができます。

また、実務で使用する知識の基礎となる部分を学んでいる分、全く勉強していない人よりも理解がしやすく、学習が進みやすいという面があります。

実際に、将来、法曹として活躍しようと思っている分野と関連する法律を調べて科目を選んでいる人は多いです。

弁護士であれば、労働法や倒産法の知識は1年目から使う人が多いです。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!!

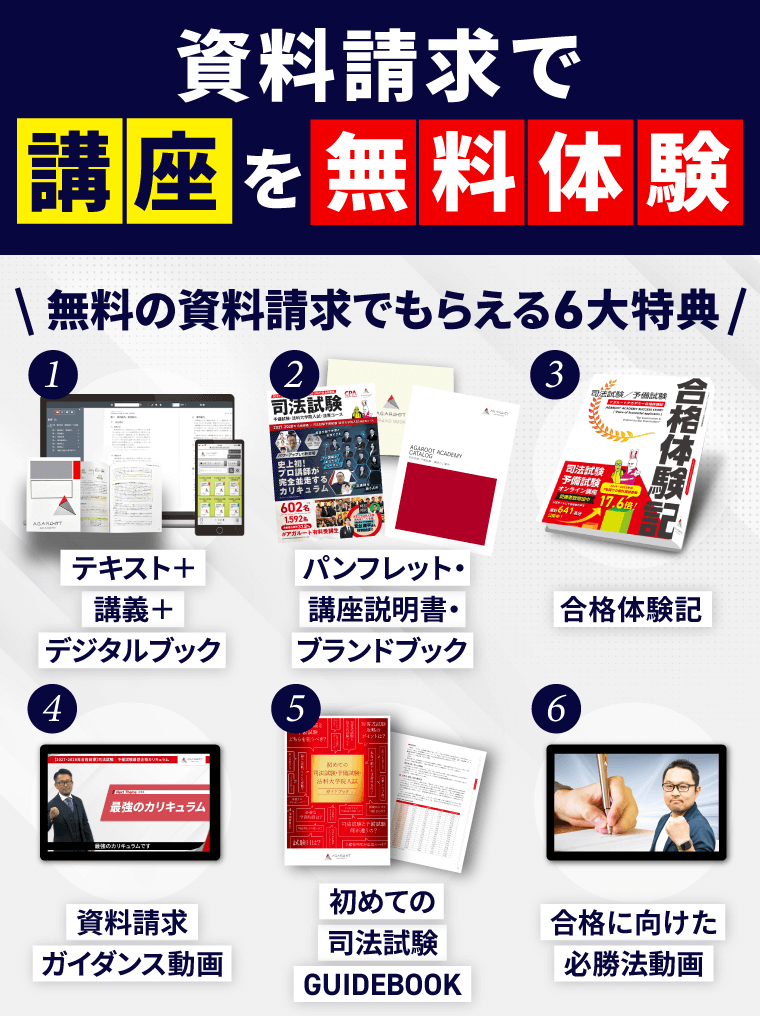

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る