【2025年最新】予備試験に合格できる正しい勉強法・対策まとめ!勉強スケジュールや順番は?

「予備試験の勉強を始めたけど何をすればいいの?」

「予備試験の勉強をしているけど、なかなかできるようにならない…」

予備試験合格を目指す受験生の中には、上記のような悩みを抱いている方もいるのではないでしょうか?

予備試験は、司法試験受験資格を得るための試験であり、その合格率は4%程度と非常に難しいため、勉強方法に悩んでいる人も多いです。

そこで、本コラムでは、予備試験に合格するための正しい勉強法について、科目ごとの対策方法や勉強スケジュールなどを解説していきます。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

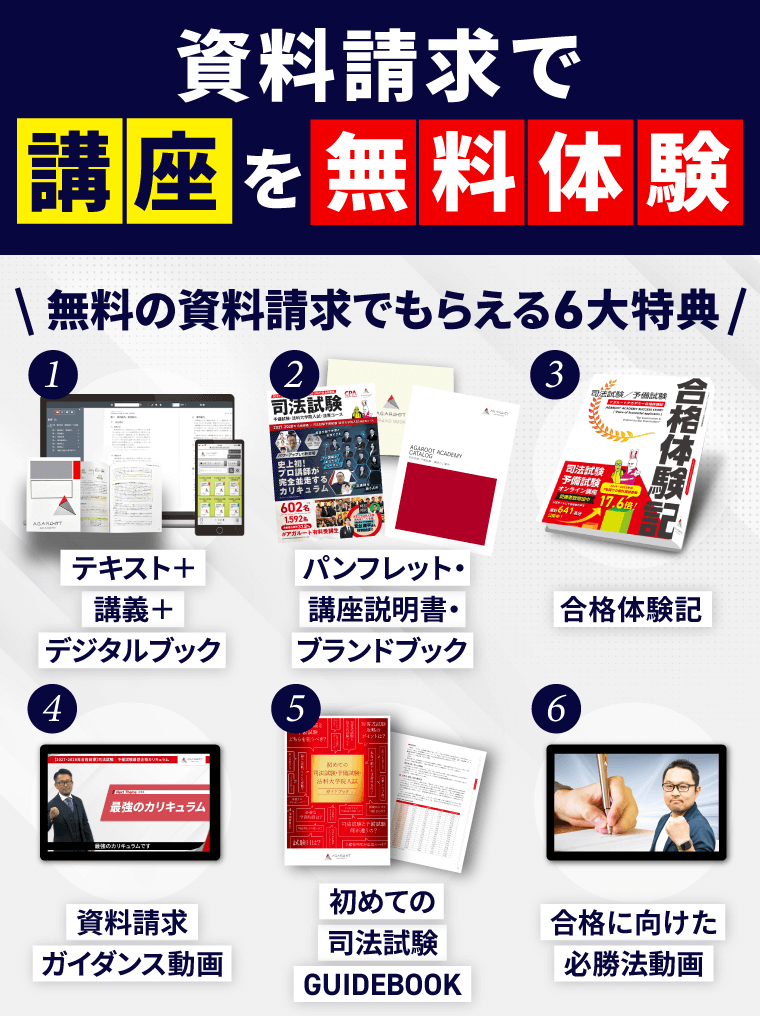

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、

司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

予備試験の勉強法・対策を科目ごとに紹介!

この章では、予備試験の勉強法・対策を科目ごとに紹介していきます。

民法

民法の短答式試験では、総則・物権(担保物件を含む)・債権・親族・相続の幅広い分野から出題されます。

単に、条文や判例の文言の正誤を答える問題だけではなく、具体的事例に即した問題も出題されることが多いです。

そのため、民法の短答式試験対策においては、条文の制度趣旨や要件・効果・関連判例を意識すること、図を用いて視覚的に暗記すること、過去問を繰り返し解くことなどが重要になります。

論文式試験では、土地やお金などの財産をめぐって争っている人たちの法的な立場を説明したり、どちらの主張が認められるかを説明したりすることが求められます。

したがって、争っている人たちが、まず何を望んでいるか、その法的根拠は何か、相手の反論には何があるか、反論の法的根拠は何かを考えることが必要です。

そのため、民法の論文式試験においては、基礎知識を身に付けること、条文を素読すること、自分の答案を客観的に添削してもらうことなどが重要になります。

参考コラム:司法試験・予備試験に受かる民法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

商法

商法の短答式試験においては、会社法の知識を中心に、商法や手形法・小切手法についても出題されることから、これらの幅広い出題に対応するための対策を行う必要があります。

そのため、商法の短答式試験対策においては、条文の趣旨に遡って考えてみること、図や表を用いて視覚的に理解すること、直前期には短答プロパー分野を集中的に対策することなどが重要になります。

論文式試験では、基本的には会社法に関する事例をもとに、判例知識や条文知識を問う問題が出題されます。

会社法は条文が多く複雑であることもあって、商法の論文式試験においては、会社法の条文操作が特に重要になります。

そのため、商法の論文式試験対策においては、とにかく条文をたくさん引くこと、頻出分野の書き方をマスターすること、過去問演習を行い合格者の答案を分析することなどが重要になります。

参考コラム:司法試験・予備試験に受かる商法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

民事訴訟法

民事訴訟法の短答式試験においては、手続きの流れを把握することや、その背後にある実体法との関連性を理解することが鍵となります。

そのため、民事訴訟法の短答式試験対策においては、過去問を周回すること、条文を素読すること、時間を意識して年度別で解いてみることなどが重要になります。

論文式試験では、短答式試験のような細かい訴訟手続きなどの短答プロパーは問われませんが、その代わり、弁論主義や処分権主義、既判力及び複雑訴訟についての深い理解が問われる問題が頻繁に出題されます。

そのため、民事訴訟法の論文式試験対策においては、条文の要件・定義を押さえること、論点をしっかり押さえること、過去問で思考力を身につけることなどが重要になります。

参考コラム:司法試験・予備試験に受かる民事訴訟法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

憲法

憲法の短答式試験においては、総論・人権・統治分野について、判例や学説の知識が問われます。憲法の短答式試験では、多くの場合消去法が使用できないため、より精度の高い知識が必要となります。

そのため、憲法の短答式試験対策においては、判例百選を読み込むこと、芦部憲法を読むこと、過去問演習を繰り返すことなどが重要になります。

論文式試験では、基本的に、①主張反論型、②リーガルオピニオン型のどちらかの形式で、問題となる法令の合憲性や私見に対する反論を論じることが求められます。

そのため、憲法の論文式試験対策においては、答案の型を意識すること、判例を意識すること、過去問演習を繰り返すことが重要になります。

参考コラム:司法試験・予備試験に受かる憲法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

行政法

行政法の短答式試験においては、判例知識を中心に、行政手続法や行政事件訴訟法などの条文知識も多く問われます。

そのため、行政法の短答式試験対策においては、判例を比較検討して正確な判例知識を身に付けること、行政手続法や行政事件訴訟法の素読を行うこと、短答プロパーの分野について集中的に勉強することなどが重要になります。

論文式試験においては、基本的に事例問題が出題されます。行政法では、事例に加えて、それに関連する個別法も読み解く必要があるため、時間配分には特に気を付ける必要があります。

そのため、行政法の論文式試験対策においては、処分性・原告適格・訴えの利益についての書き方をマスターすること、出題趣旨・採点実感を読み込むこと、過去問演習を行い合格者の答案を分析することなどが重要になります。

参考コラム:司法試験・予備試験に受かる行政法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

刑法

刑法の短答式試験では、基本的に条文知識や判例知識が問われます。また、論理的思考力が求められる現場思考型の問題も出題されることが多いです。

そのため、刑法の短答式試験対策においては、過去問を周回すること、有名な判例を学習すること、細かい短答プロパーで死角をなくすことなどが重要になります。

論文式試験では、事実関係を法規範に照らし合わせて分析し、それに基づいて法的な判断を下す必要があり、事実と法規範の関係を適切に理解し、適用することが求められます。

そのため、刑法の論文式試験対策においては、答案の型を真っ先に身につけること、条文の文言に沿った暗記をすること、過去問を解いて添削を受けることなどが重要になります。

参考コラム:司法試験・予備試験に受かる刑法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

刑事訴訟法

刑事訴訟法の短答式試験においては、判例知識や条文知識を問う問題のほか、刑法と同様に、いわゆる現場思考型の問題が出題されることもままあります。

そのため、刑事訴訟法の短答式試験対策においては、判例についての正確な知識を身に付けること、細かな手続き面に関しては逐一条文を確認すること、過去問を繰り返し解くことなどが重要になります。

論文式試験では、基本的に事例問題が出題され、具体的な事案を法的規範に当てはめて論じることが求められます。

そのため、刑事訴訟法の論文式試験対策においては、判例についての理解を深めること、出題趣旨・採点実感を読み込むこと、過去問を繰り返し解いて実際に答案を書いてみることなどが非常に重要になります。

参考コラム:司法試験・予備試験に受かる刑事訴訟法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

一般教養科目

一般教養科目の短答式試験では、①人文科学、②社会科学、③自然科学、④英語の4つの分野から40問程度出題され、特定の分野に偏ることのないよう、バランスよく知識や論理能力などが問われます。

受験生は、これらの問題の中から20問を選択し、解答することになります。

そのため、一般教養科目の短答式試験対策においては、過去問を解いて出題傾向を掴むこと、直前期に得意分野に絞ったメリハリのあるインプットを行うことなどが重要です。

もっとも、一般教養科目については、法律科目に比べるとかなり優先度が落ちるため、余裕があれば対策を行うのが良いでしょう。

参考コラム:予備試験の一般教養は対策すべき?効率的な勉強法とは?

民事実務基礎

民事実務基礎科目の論文式試験では、主に、①要件事実に関する問題、②事実認定問題、③法曹倫理問題、④民事訴訟手続や民事執行・保全に関する問題が出題されます。

したがって、その対策においては、過去問をしっかりと解くこと、要件事実の基本的な部分をマスターすること、法曹倫理に関する条文を素読することなどが重要になります。

刑事実務基礎

刑事実務基礎科目の論文式試験では、主に、①身体拘束に関する問題、②事実認定問題、③法曹倫理問題、④刑事訴訟手続や証拠法に関する問題が出題されます。

したがって、その対策においては、条文を素読すること、過去問で解法のパターンを身に付けること、刑法や刑事訴訟法の基礎知識を再度確認することなどが重要になります。

参考コラム:予備試験に受かる民事・刑事実務基礎の勉強法!

選択科目

選択科目には、労働法、経済法、倒産法、知的財産法、租税法、環境法、国際公法、国際私法の8法があり、好きな科目を一つ選択します。

予備試験の選択科目と司法試験の選択科目では出題範囲は変わりませんが、予備試験においては、司法試験で求められる知識や理解と比べて、基礎的な知識、理解が求められています。

勉強方法は、選択科目ごとに若干の違いがあるため、詳しくは以下の関連コラムを参照してください。

参考コラム:【予備試験】選択科目のおすすめは?選び方やコスパも解説!

1年で合格を目指す!予備試験の勉強スケジュール・順番とは

この章では、1年合格を目指す場合の予備試験の勉強スケジュールを解説します。

| スケジュール | リスト |

|---|---|

| 年内(7月~12月) | ・基礎知識のインプット ・最低限法律基本7科目を終わらせる ・1科目が終り次第、順次論文にも取りかかる ・論文対策が終り次第短答の勉強も始める ・つまずきが分かるようにしておく |

| 翌年(1月~5月) | ・【短答対策】①1週目の学習を始める ・【短答対策】②繰り返し学習し内容を落とし込む ・【論文対策】①法律基本7科目の勉強 ・【論文対策】②全科目の勉強 ・【論文対策】③過去問を使った勉強 |

| 短答式試験直前期(6月~7月) | ・短答対策の割合を増やす ・短答の過去問を繰り返し解く ・余裕があれば模試や論文の復習 |

| 論文式試験直前期(7月~9月) | ・短答式受験後に論文対策 ・潰せていなかった不得意分野の勉強 ・今までの学習の総確認を行う |

年内(7月~12月)の勉強スケジュール

まずは、年内(7月~12月)の勉強スケジュールです。

- 基礎知識のインプット

- 最低限法律基本7科目を終わらせる

- 1科目が終り次第、順次論文にも取りかかる

- 論文対策が終り次第短答の勉強も始める

- つまずきが分かるようにしておく

一つずつ解説していきます。

基礎知識のインプット

年内に基礎知識のインプットを1周終わらせることを目標にしましょう。

アガルートの講座の場合、総合講義を視聴するというのが、基礎知識のインプットに該当します。

最低限法律基本7科目を終わらせる

予備試験の論文式試験は、基本7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)のほかに、民事実務基礎科目、刑事実務基礎科目、選択科目も出題科目も出題されることになります。

もっとも、年内は、基本7科目を優先的に学習し、終わらせることを目標にしましょう。

1科目が終り次第、順次論文にも取りかかる

1科目のインプットが終わったら、その後は順次論文式試験の勉強(アガルート講座の場合、「書き方」講座と重要問題集)に取り組むようにしましょう。

例えば、民法→商法→民事訴訟法→刑法→刑事訴訟法→憲法→行政法の順にインプットを行なっていく場合、民法のインプットが終われば、次は商法のインプットと民法の論文式試験の勉強を同時並行で行なう、というようなイメージになります。

論文対策が終り次第短答の勉強も始める

また、論文式試験の対策が終わり次第、短答式試験の勉強も順次始めていきましょう。

先ほどの例のとおりに、インプットを行なっていく場合、

民法のインプット→商法のインプットと民法の論文対策を同時並行→民事訴訟法のインプットと商法の論文対策と民法の短答対策を同時並行、というイメージで進めていきます。

短答の勉強は、基本的に過去問演習を行なえば十分です。

つまずきが分かるようにしておく

もっとも、この段階で基礎知識を完璧にする必要は全くありません。

重要なのは、とりあえず年内に基本7科目を1周することで、自分がどこが苦手なのか、どこでつまづきやすいのか、というような弱点を発見することです。

そのため、後で振り返った時に、自分がどこでつまずいたのかが分かるようメモをとっておくのがおすすめです。

翌年(1月~5月)の勉強スケジュール

次は、翌年(1月~5月)の勉強スケジュールです。

- 【短答対策】①1週目の学習を始める

- 【短答対策】②繰り返し学習し内容を落とし込む

- 【論文対策】①法律基本7科目の勉強

- 【論文対策】②全科目の勉強

- 【論文対策】③過去問を使った勉強

一つずつ解説していきます。

【短答対策】①1週目の学習を始める

短答対策については、引き続き、まずは過去問を1周終わらせることを目標に解き進めていきましょう。

【短答対策】②繰り返し学習し内容を落とし込む

短答の過去問が1周終われば、2周3周と繰り返し過去問を解いて、自分の中でその内容を落とし込むようにしましょう。

過去問は繰り返し解くことによって初めて定着するため、反復することが何よりも重要です。

その過程で、自分の弱点を発見するようにしましょう。

【論文対策】①法律基本7科目の勉強

法律7科目の論文対策は、年内で一通り終わらせることが理想ですが、終わらなくても全く問題ありません。

その場合には、1月以降も引き続き、論文式試験の対策を進めていきましょう。

【論文対策】②全科目の勉強

法律7科目の勉強が終わった後は、実務基礎科目や選択科目についても同様に勉強を進め、終わらせるようにしましょう。

【論文対策】③過去問を使った勉強

全科目の論文講座が終わったら今度は、過去問を使った演習を行うようにしましょう。

ここまでくれば、あとは過去問を繰り返し解いて練習を行うのみです。

もっとも、分からないところや苦手なところに関しては、その都度テキストなどに戻って復習するようにしましょう。

短答式試験直前期(6月~7月)の勉強スケジュール

続いて、短答式試験直前期(6月~7月)の勉強スケジュールを説明します。

- 短答対策の割合を増やす

- 短答の過去問を繰り返し解く

- 余裕があれば模試や論文の復習

短答対策の割合を増やす

予備試験は、基本的に論文式試験が山場と言われているため、日頃の学習は論文対策をメインで行うことになります。

もっとも、短答式試験直前期には、短答対策の割合を増やして、短答対策をメインで行うようにシフトしていきましょう。

短答式試験の合格率は20%ほどであり、決して簡単ではないため、短答直前期にはしっかり短答対策を行う必要があります。

短答の過去問を繰り返し解く

そのため、直前期には、短答の過去問を繰り返し解くことが重要です。

新しい問題集などに手を出すのではなく、ひたすら過去問を繰り返し解き、知識の穴をなくすようにしましょう。

余裕があれば模試や論文の復習

余裕がある場合には、論文の勘が衰えないよう、短答対策の合間に模試や論文の復習などを軽く行なうのもおすすめです。

論文式試験直前期(7月~9月)の勉強スケジュール

最後に、論文式試験直前期(7月~9月)の勉強スケジュールを説明します。

- 短答式受験後に論文対策

- 潰せていなかった不得意分野の勉強

- 今までの学習の総確認を行う

短答式受験後に論文対策

短答式試験が終わると、論文式試験まで、2か月弱しかありません。

そのため、あまり時間がない中で、効率的に論文対策を行う必要があります。

潰せていなかった不得意分野の勉強

効率よく対策を行うために、不得意分野の勉強を中心に行うようにしましょう。

本番での得点を効率よく上げるには、これまでの学習の中で発見した自分の弱点をどんどん潰していくことが非常に重要です。

今までの学習の総確認を行う

また、直前期には今までの学習の総復習を行ないましょう。

これまでに解説してきたスケジュールできちんと勉強をこなすことができていれば、この時期には十分合格レベルに達しているはずです。

そのため、直前期には今までの学習の総復習を行なって、本番で実力を十分に発揮できるようにしましょう。

まとめ

このコラムでは、予備試験に合格するための正しい勉強法について、科目ごとの対策方法や勉強スケジュールなどを解説していきましたがいかがだったでしょうか。

勉強方法は、全科目に共通している部分が多い一方で、科目ごとに若干の違いがあることも分かってもらえたと思います。

もっとも、予備試験は非常に難易度の高い試験だということもあって、独学で対策するにはなかなか苦労することも多いでしょう。

そこで、そのような場合には、一度アガルートに相談してみてください。アガルートでは、目的やレベルに応じた様々なカリキュラムが用意されているため、きっとご自身にぴったりの講座が見つかるはずです。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!!

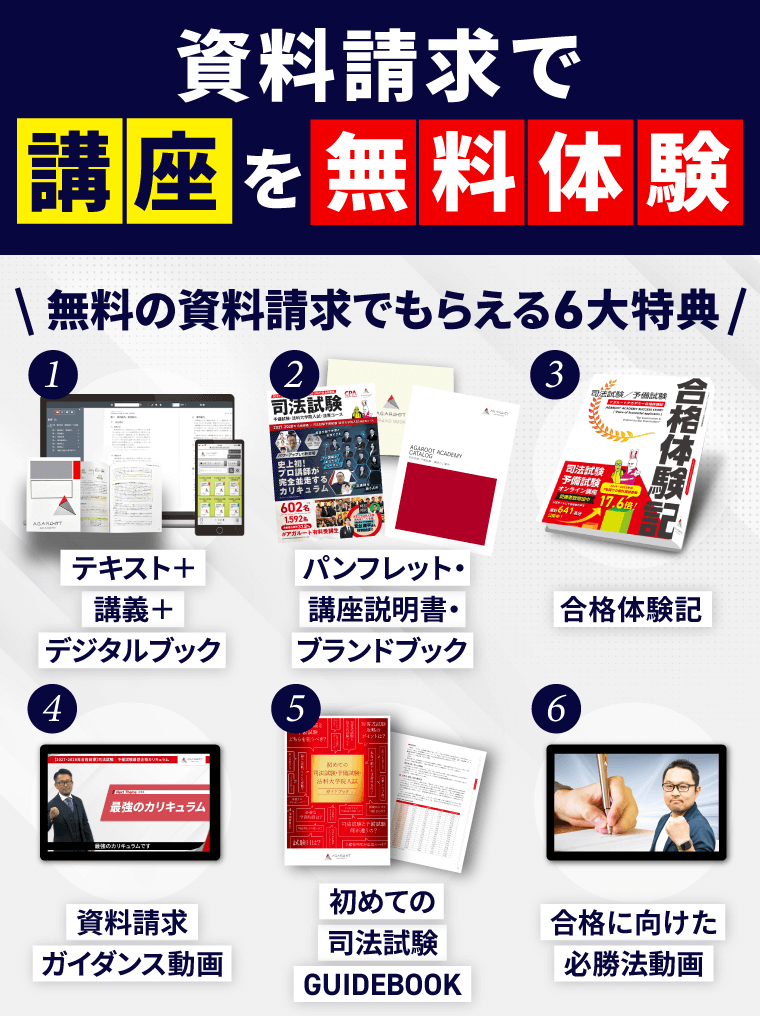

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る