法科大学院入試対策を既修・未修別に解説!いつから勉強する?

司法試験を受験するためには、法科大学院を修了するか、予備試験を受験する必要があります。

法科大学院への進学を考えている方の中には、どのような対策が必要なのか、疑問に思われている方も少なくないのではないでしょうか。

法科大学院には未修コースと既修コースがあり、対策方法ももちろん異なります。

このコラムでは、未修コースと既修コース、それぞれについての入試の対策方法を解説します。

また、いつから勉強を開始すればよいのかについても解説しているので、参考にしてみてください。

法科大学院の合格を

目指している方へ

- 法科大学院に合格できるか

不安&勉強をどう進めて良いかわからない - 法科大学院の合格に特化した

効率的な勉強がしたい - 志望校別の過去問対策など、

自分に合った学習をしたい

アガルートの法科大学院講座を

体験してみませんか?

法律知識がゼロの方でも、1年で

難関法科大学院入試突破に必要な

学力が身につくカリキュラムあり!

最短合格できるカリキュラム&

講座で効率的に勉強できる!

法科大学院別過去問対策からステートメント作成まで!自分に合った講座が選択可能◎

【無料体験】約14時間10分の

動画講義をプレゼント中♪

(豪華特典付き)

\1分で簡単!無料/

▶まずは無料体験したい方はこちら

目次

法科大学院入試(既修)の対策方法

まず、法科大学院入試(既修)の対策方法について解説します。

既修コースの入試では、法律科目の論文式試験が取られている法科大学院が多数を占めています。

法律科目は、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法である法科大学院が多いです。

インプットではテキストを限定し繰り返し解く

法科大学院入試では、基本部分が問われるため、とにかく基本を忠実に固めることが重要です。

インプットのテキスト類は対象を限定して、そのテキストを反復して学習することは特に重要です。1科目につき1冊、多くても2冊の基本書・テキストにできるとよいでしょう。

下記のコラムでは、各科目のおススメのテキストを紹介しています。

参考コラム:【司法試験・予備試験】基本書のおすすめランキング35冊!科目別に紹介!

参考コラム:【司法試験・予備試験】参考書・テキストおすすめ5冊と選び方ガイド!

参考コラム:【司法試験・予備試験】判例集のおすすめは?選び方や効果的な使い方について解説

参考コラム:【司法試験・予備試験】 演習書おすすめ14冊!効果的な選び方・使い方についても

また、1周をじっくりやるというよりも、とりあえず1周するという意識が大切です。

法律の論点は相互に関連しており、1周目では分からなかった論点も、法律全体をある程度知った状態で読むと、すぐに理解できるということも多いです。

インプットでは、テキストを限定して、1周にかける時間を少なくして繰り返し復習するという意識で臨めるとよいでしょう。

そして、法科大学院入試対策では、予備試験対策を行うことが最も効果的です。

現在は、在学中受験をすることが可能になりました。

そのため、入学してから2年目で司法試験を受験することが可能です。予備試験合格者は、予備試験を受験した翌年に司法試験を受験することが可能なため、入学した翌年に司法試験を受験できるという点ではかかる年数は予備試験合格者と同様です。

したがって、法科大学院入学時に予備試験に合格できる力をつけておけると良いといえます。

下記のコラムでは、予備試験の勉強法を解説しているので、参考にしてみてください。

参考コラム:予備試験に合格できる正しい勉強法・対策まとめ!勉強スケジュールや順番は?

論文添削をしてもらう

答案構成の作成方法、実際の論文の答案内容については、添削をしてもらうことにより実力が付いてきます。

論文式試験では、自分では書けているつもりでも、正確な論述ができていなかったり、うまく伝わらない文章になってしまうことは良くあることです。

そのため、予備校の添削制度を利用し、積極的に添削を受けられるとよいでしょう。

アガルートの法科大学院入試専願カリキュラムには、論文答案の「書き方」、重要問題習得講座、予備試験答練の、オンライン添削が付いているカリキュラムも含まれており、答案の添削を受けることができます。

過去問演習をマスターする

予備試験対策をマスターできたら、過去問を使いこの基本知識がマスターできているかどうか試しましょう。

過去問を演習する際には基本問題について正確に論点抽出→論述できているかをチェックし、できていなければインプットに戻ってください。

法科大学院入試は、基本問題(基本知識がそのまま問われている問題≒これまでに見たことがある知識が問われる問題)と応用問題(基本知識を前提にひねられている問題≒これまでに見たことのない知識が問われる問題)で構成されていることが多いです。

そして、これらのうち、基本問題について確実に答案を書けるということが合格の判断基準になることもあります。

その意味で、入試問題の難易度は気にしないことも大事です。

過去問演習をする際には、基本問題について答案を厚く書ける実力が付いているかという点をチェックし、論述できているかをチェックし、できていなければインプットに戻るという流れで学習を進めていけるとよいでしょう。

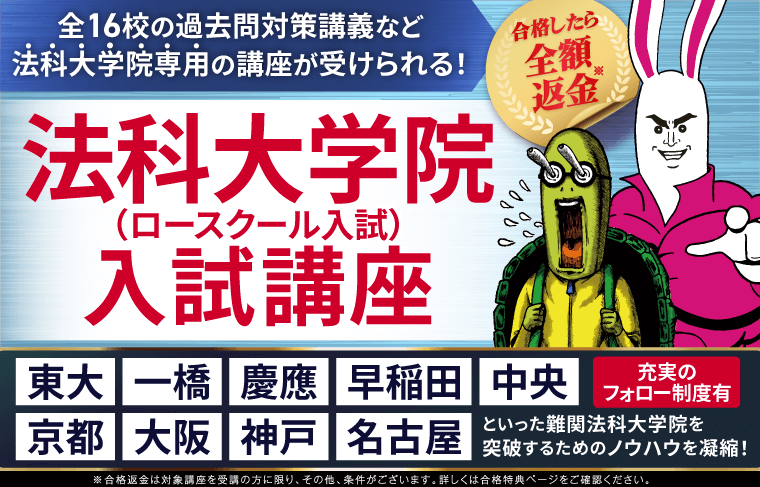

アガルートでは、法科大学院の過去問解析講座を用意しています。

東京大学、一橋大学、慶応義塾大学、早稲田大学、中央大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、九州大学(一次)、名古屋大学、北海道大学、東北大学、東京都立大学、筑波大学、日本大学、大阪公立大学

法科大学院入試(未修)の対策方法

次に、法科大学院入試(未修)の対策方法について解説します。

小論文試験は大学院ごとにばらつきはありますが、おおよそ2~3時間程度の試験時間で、内容としては時事的なテーマを題材とするもの、社会科学・人文科学に関する文献をテーマとするものが多い印象です。

法科大学院対策用の小論文の書き方を学ぶ

まず、法科大学院対策用の小論文の書き方を学びます。

多くの法科大学院が各校のホームページで小論文試験の過去問を公開しています。

志望する法科大学院のホームページを確認し、過去問を読み、どのような分野から出題されているのか、どのような出題形式なのかなどから出題傾向をつかむことが重要です。

出題傾向をつかんだ後は小論文の書き方を学ぶ必要があります。もっとも、法科大学院対策用の小論文対策の教材の数は多いとはいえず、市販の教材では、出題分野が似ている教材を探す必要があります。

法科大学院入試の対策をしている予備校では、小論文の対策を行っているところもあるので、予備校を利用することも選択肢の1つです。

添削を受ける

既修コースの入学試験の対策と同様に、添削を受けるということが重要です。

特に小論文では前提知識が必要ではない問題が出題されることも多いので、どのように考え、答案を構成していくかという力がより求められています。

したがって、実際に答案を作成してみることによって力がつきます。

そして、自分の答案が合格水準に達しているのかが分からないという悩みも多いでしょう。

法科大学院入試の合格のノウハウを持っている予備校で添削を受けることによって、自分の答案のレベルと合格水準にある答案のレベルの距離を測るということが重要です。

法科大学院に入るためにはいつから勉強すればいいの?

法科大学院に入るためにはいつから勉強すればよいのかについて解説します。

未修コースの場合は少なくとも半年前から。既修コースでは1年前から勉強を始めると良いでしょう。

未修コースの場合

未修コースの場合には、少なくとも半年前から対策を始められるとよいです。

初めの1か月で基本的な小論文の書き方や大学院の出題傾向などを分析します。2か月目からは小論文を実際に何度も書き、添削を受けることを繰り返すことが重要です。

同時に面接の練習をしておけるとよいです。

未修コース特有の質問としては、①どうして学部では違うことを学んでいたのに法曹を志そうと思ったのか、②学部で学んだ事(社会人としての経験)は法曹としての仕事に際してどのように役立つか等が考えられます。

既修コースの場合

既修コースの場合は、少なくとも1年前には勉強を始められるとよいです。

インプットから始め、2か月目からは論文の対策を始めて、インプットとアウトプットを繰り返します。

最終的にどのような問題を解く必要があるのかを確認するために、早い段階で法科大学院の過去問を確認しておけるとよいでしょう。法科大学院の過去問は、各法科大学院のホームページに掲載されています。

法科大学院の多くは論文式試験が取られていることが多いので、答案に書ける知識をインプットで付ける必要があります。

したがって、アウトプットを意識したインプットが必要となります。

論文の勉強に移る前に、インプットを完璧にしたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、なるべく早くアウトプットの勉強も開始しましょう。

過去問演習は、入試の3~4か月前には取り組めるとよいです。

直前期に過去問対策を始めると、復習が追い付かず、志望する法科大学院に適した知識をつけることができなくなる危険性があります。

直前期には知識を詰め込むことはせず、これまでに身につけた知識を深くすること、答案の形でより厚く書けるようにすることを意識しましょう。

まとめ

このコラムでは、法科大学院入試の対策について、既修と未修それぞれに必要なこと、いつから勉強をすればよいかを解説しました。

同じ既修コースでも、法科大学院によって試験科目が異なっていたり、同じ未修コースでも、出題傾向等が異なっていたりすることがあります。

早い段階で、志望する法科大学院の入試要項や過去問を確認し、試験科目や出題傾向から必要な対策を考える必要があります。

法科大学院の多くが、入試を論文式試験で行っています。

論文式試験に合格するためには、合格するためのノウハウを持っている予備校における添削を受けることが合格への近道です。

特に、司法試験の合格率が高い上位ローとよばれる法科大学院に進学するためには、入学を目指している優秀な受験生が多いため、十分な対策が必要となります。

アガルートでは、アガルート 法科大学院入試専願カリキュラムを用意しています。また、無料受講相談も用意していますので、迷っている方は是非一度アガルートにご相談ください。

法科大学院の合格を

目指している方へ

- 法科大学院に合格できるか

不安&勉強をどう進めて良いかわからない - 法科大学院の合格に特化した

効率的な勉強がしたい - 志望校別の過去問対策など、

自分に合った学習をしたい

アガルートの法科大学院講座を

体験してみませんか?

法律知識がゼロの方でも、1年で

難関法科大学院入試突破に必要な

学力が身につくカリキュラムあり!

最短合格できるカリキュラム&

講座で効率的に勉強できる!

法科大学院別過去問対策からステートメント作成まで!自分に合った講座が選択可能◎

【無料体験】約14時間10分の

動画講義をプレゼント中♪

(豪華特典付き)

専願カリキュラムの講座を見る

まずは無料体験したい方はこちら

約13.5時間の動画講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画(約40分)

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

割引クーポンやsale情報が届く

\1分で簡単!無料/

▶資料請求して特典を受け取る